有

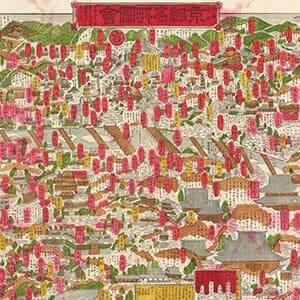

天保改正新増細見京繪圖大全 : 完 Tempo kaisei shinzo saiken Kyo ezu taizen : kan

中村, 長秀 Nakamura, Nagahide 池田, 東籬亭 Ikeda, Toritei

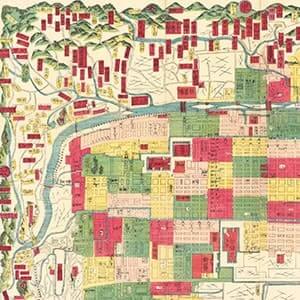

多色刷の京都図。図中には刊行年が記されていないが、袋に天保5(1834)年改正である旨が記されているものがあるという(当館所蔵本には袋なし)。 版元の竹原好兵衛は数多くの京都図を手がけた書肆で、本資料を改正した「文久改正新増細見京絵図大全」、「元治改正新増細見京絵図大全」を出版している。

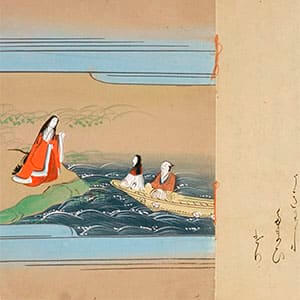

『いはや』の書名については、置き去りにされた主人公の姫が一時期育てられた住居に因むものであり、『岩屋の草子』『岩屋』『岩屋物語』『岩屋姫物語』『対の屋姫物語』などの多様な名称で呼ばれている。

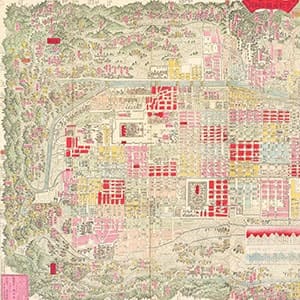

中古京師内外地圖 : 皇州緒餘撰部 Chuko keishi naigai chizu : koshu choyosembu

森幸安による絵図の写し。本資料は明治27(1894)年に作成された写本だが、原本は寛延3(1750)年に作成されている。ただし、描かれているのは作成当時の京都の姿ではなく、応仁期(1467-1469)以降、15世紀頃のものである。森幸安は数多くの絵図を手がけた人物で、日本全国の絵図を作成しているが、特に京都やその近郊、摂津国(現在の大阪府)の絵図が多く伝わっている。

再刻 Saikoku

内藤, 彦一 Naito, Hikoichi

銅版色刷の京都図。道路はほとんど描かれておらず、主に寺社や施設の絵で構成されている。また主要な名所には解説文が付けられている。ほかにも京都の名産品を列挙した「産物大略表」や「三条大橋より名所里程」を掲載し、地図というよりは名所案内の性格を持った資料である。

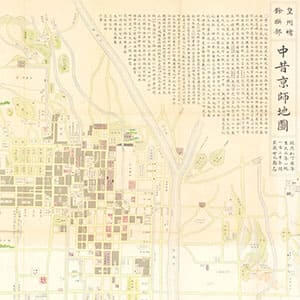

中昔京師地圖 : 皇州緒餘撰部 Nakamukashi keishi chizu : koshu shoyosembu

森幸安が手がけた絵図の写し。応仁元(1467)年から天正期(1573-1591)までの約120年間の京都の状況を考証し、作成された。天正15(1587)年に完成した豊臣秀吉の公邸・聚楽第は本資料には描かれていない。森幸安は数多くの絵図を手がけた人物で、日本全国の絵図を作成しているが、特に京都やその近郊、摂津国(現在の大阪府)の絵図が多く伝わっている。

京都繪圖 : 全 : 附り上下京區分名録 Kyoto ezu : zen : tsuketari kamishimogyo kubummei roku

福富, 正水 Fukutomi, Seisui

銅版多色刷の京都図。街区は色分けされ、漢数字で番号が振られているが、これは町組の番号である。各組には小学校が設置された。図の下には各組に設置された小学校の一覧がある。図中では鉄道駅・病院等の公共施設や寺社、船等が絵画的に表現され、桜や桃の木が描かれている。

改正再刻亰都區組分細圖 Kaisei saikoku Kyotoku kumiwake saizu

橋本, 澄月 Hashimoto, Chogetsu

銅版多色刷の京都図。街区は色分けされ、漢数字で番号が振られているが、これは町組の番号である。各組には小学校が設置された。図の下には各組に設置された小学校の一覧がある。また郵便局の位置も記載がある。図中では寺社などの主要な建造物の他、郊外の集落や列車の姿も絵画的に表現されている。編輯者の橋本澄月は主に幕末期に活動した京都の銅版画家である。

明治京都指掌之圖 Meiji Kyoto shisho no zu

長谷川, 城平 Hasegawa, Johei

木版多色刷の京都図。街区は色分けされ、漢数字で番号が振られているが、これは町組の番号である。各組には小学校が設置された。図の下には各組に設置された小学校の一覧がある。

新正京都細繪圖 : 懐寳銅鐫 Shinsei Kyoto saiezu : kaiho dosen

神先, 宗八 Kanzaki, Sohachi

多色刷銅版の京都図。明治10(1877)年に刊行されている。御土居の表示はあるが、鉄道路線や「裁判所」などの近代的な施設も記されている。街区は色分けされ、漢数字で番号が振られているが、これは町組の番号である。各組には小学校が設置された。図の下には各組に設置された小学校の一覧がある。

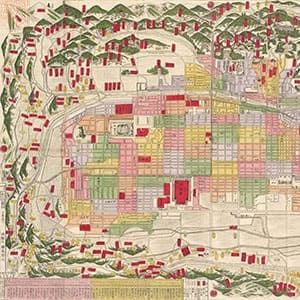

多色刷の京都図。題箋や刊記がないが、内裏の西に「御用御屋敷」(京都守護職屋敷)があることなどから、幕末に刊行されたものと思われる。版面は天保14(1843)年に近江屋佐太郎により刊行された「案見京都細図」に類似する。「案見京都細図」では「三条大橋ヨリ諸方道法」の付録が添付されていたが、本資料には「京都名所方角之図」が添付されている。