ランダム

:作品タイトルに含まれる個別アイテムイメージを、ランダムに表示しています。

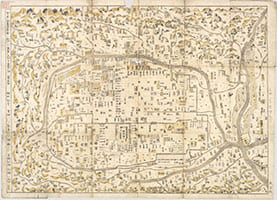

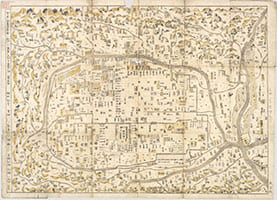

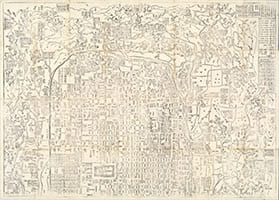

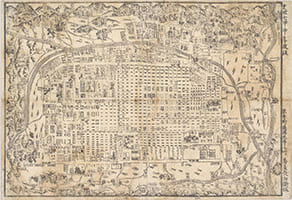

細見京繪圖 : 1 サイケン キョウ エズ : 1 Saiken Kyo ezu : 1

色刷の絵図で、道筋は赤で刷られているが、退色している。「天明三年癸卯正月 正吉板」の刊記があることから、版元は京都の正本屋吉兵衛と考えられる。詳細を見る

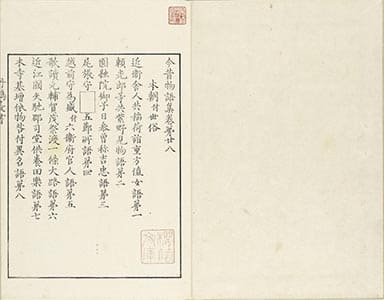

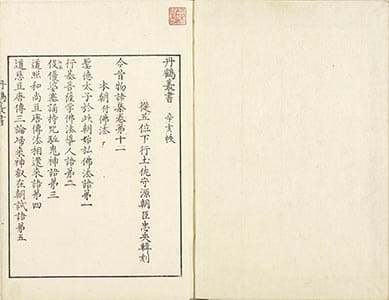

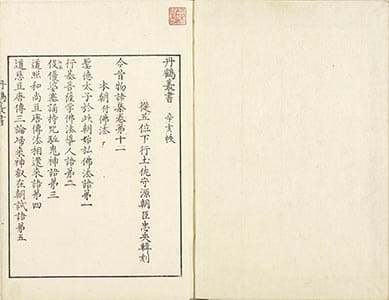

今昔物語集 : 28上 コンジャク モノガタリシュウ : 28ジョウ Konjaku monogatarishu : 28Jo 丹鶴叢書:庚戌帙 - 辛亥帙

平安後期の説話集。全31巻だが、現在は巻8・18・21を欠く。「丹鶴叢書」には「辛亥帙」に巻11-12、「壬子帙」に巻13-14、「癸丑帙」に巻15-16、「甲寅帙」に巻17、「庚戌帙」に巻22-31を収録する。詳細を見る

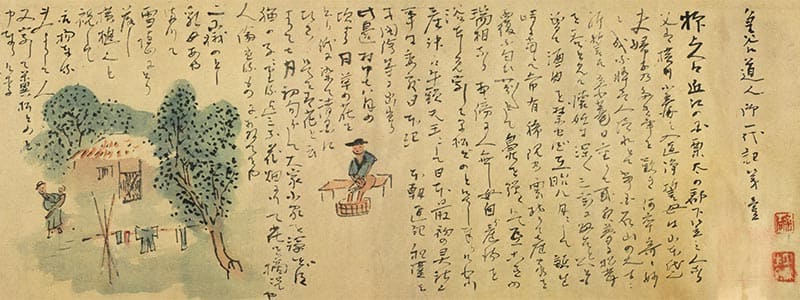

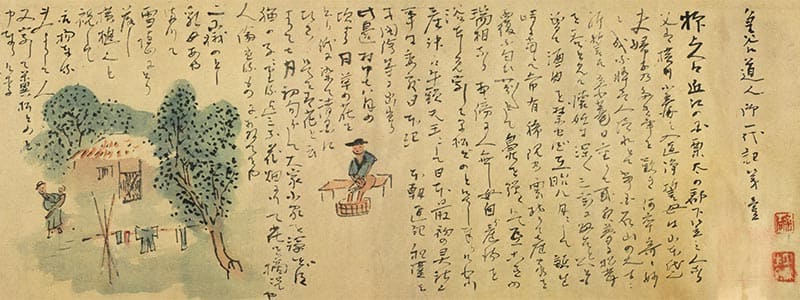

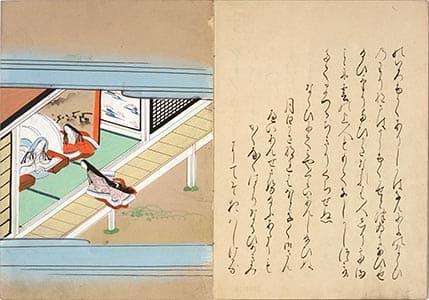

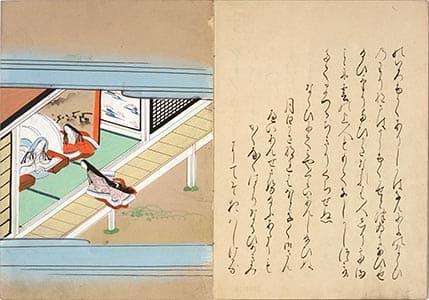

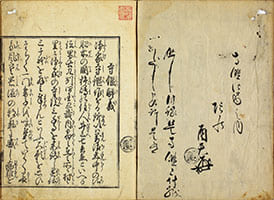

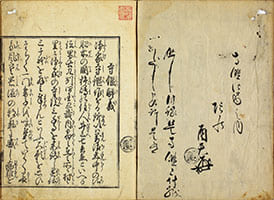

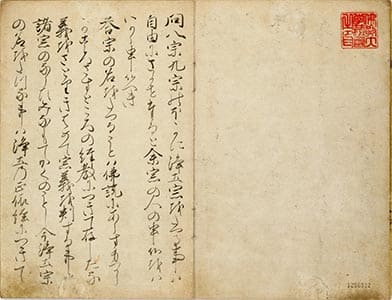

金谷道人御一代記 : 第1 キンコク ドウジン ゴイチダイキ : ダイ 1 Kinkoku dojin goichidaiki : Dai 1

江戸中期から後期の僧・横井金谷(1761-1832)が自らの半生を綴った絵巻。全7巻。横井金谷は、京都金谷山極楽寺の住職であった。現在伝わる「金谷上人御一代記」の写本は、冊子本の体裁であるものも多いというが、本学所蔵のものは巻子本で、各巻頭に「金谷」「大寶主人」印がある。詳細を見る

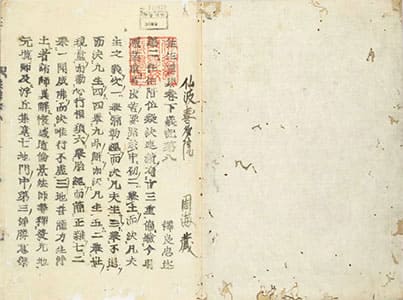

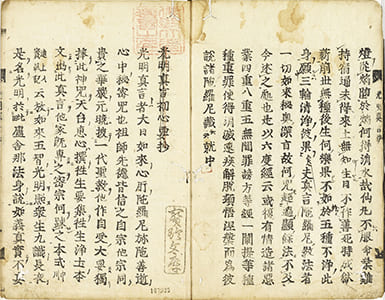

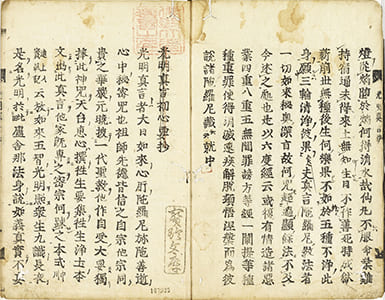

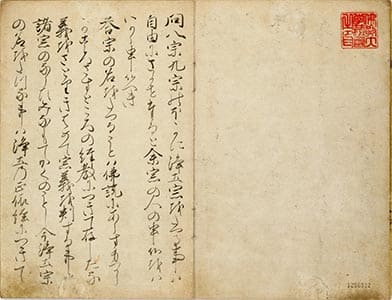

往生要集義記 : 第8 オウジョウ ヨウシュウ ギキ : ダイ 8 Ojo yoshu giki : Dai 8 江戸初期版

浄土宗第三祖良忠撰。源信『往生要集』の注釈書である。『往生要集義記』の伝本には『往生要集鈔』と『往生要集義記』という二種類の表題があり、成立の早い写本・版本には『往生要集鈔』、遅いものには『往生要集義記』の名が付けられている。詳細を見る

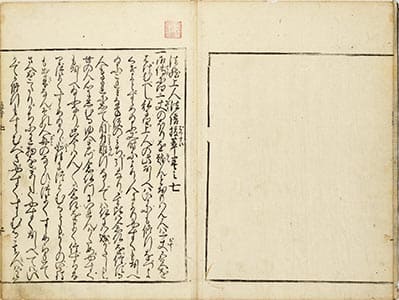

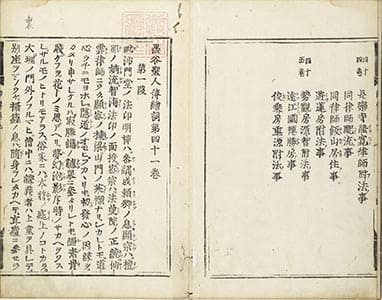

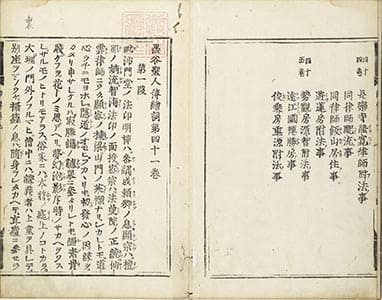

法然上人法語抜萃 : 7 ホウネン ショウニン ホウゴ バッスイ : 7 Honen shonin hogo bassui : 7

法然の法語の注釈書。8巻7冊。著者は「菩薩戒ノ弟子聴雨述ス」とあるが、この「聴雨」については不明。無刊記であるが、本文末に「寛文十二年の春これを述す」とあり、寛文12年に近い年に刊行されたものと推測される。内容は、法語を引用した後、「此心は・・・」という書き出しでその意味を説く。詳細を見る

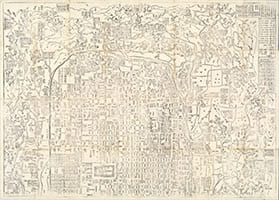

京大繪圖 : 乾 キョウ オオエズ : ケン Kyo oezu : Ken 増補再板

京都を三条通で南北に分け、「北山より南三条迄」と「北三条より南伏見迄」の2枚からなる大判の京都図。本資料には寺社名、各藩京都屋敷名や御土居だけではなく、主要寺社の概要(行事、石高等)、各郡の概要、町名が記される。詳細を見る

案見京都細圖 : 1 アンケン キョウト サイズ : 1 Anken Kyoto saizu : 1

多色刷の京都図。「校者 洛士 池田東籬主人考并圖書」「天保十四年卯秋 京寺町通綾小路下ル町 書林 近江屋佐太郎板元」との刊記がある。町筋・道筋や寺社等が色分けされて示される。道筋を赤線で表す方法は近江屋以外の書肆が刊行した京都図でも見られる。詳細を見る

光明真言初心要抄 : 1 コウミョウ シンゴン ショシン ヨウショウ : 1 Komyo shingon shoshin yosho : 1

江戸時代初期の僧・頼慶(1562-1610)の著。本資料は古活字版で、高野山で刊行されたいわゆる高野版である。巻末には「慶長九年丙辰十月廿一日依初入者之嘱注 東寺末葉桑門頼慶」とあるが、干支の「丙辰」は誤りで「甲辰」が正しい。詳細を見る

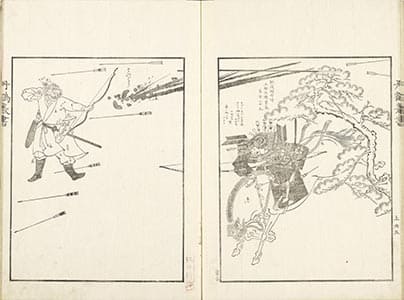

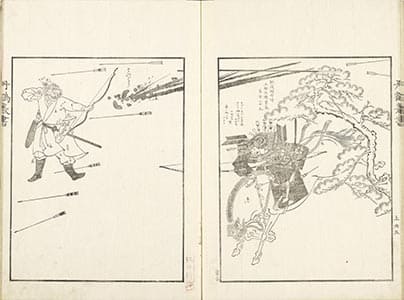

蒙古襲来繪詞 : 上 モウコ シュウライ エ コトバ : ジョウ Moko shurai e kotoba : Jo 丹鶴叢書:己酉帙

肥後国の御家人・竹崎季長が文永・弘安の役における自分の戦功を描かせた絵巻を、冊子体の版本とした書。絵の部分に彩色はないが、「アサキ」、「朱」などの色の指定がある。詳細を見る

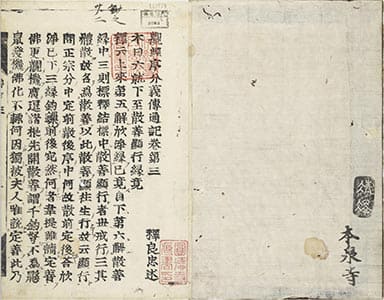

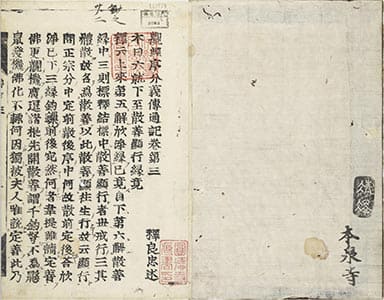

觀經定善義傳通記 : 巻第2 カンギョウ ジョウゼンギ デンズウキ : カン ダイ2 Kangyo jozengi denzuki : Kan dai2 觀經疏傳通記

浄土宗第三祖良忠(一一九九-一二八七)撰。善導の観経疏四巻を注釈したもので、玄義分記六巻、序分義記三巻、定善義記三巻、散善義記三巻の計十五巻の書。詳細を見る

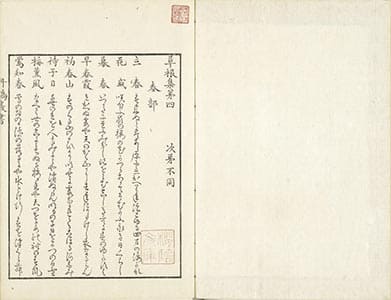

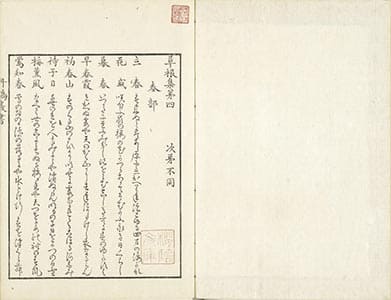

草根集 : 4 ソウコンシュウ : 4 Sokonshu : 4 丹鶴叢書:己酉帙

室町時代の禅僧・正徹(しょうてつ)の和歌集。全15巻で、1万1000余首を収録する。正徹の弟子の正広(しょうこう)が編纂した。詳細を見る

今昔物語集 : 14下 コンジャク モノガタリシュウ : 14ゲ Konjaku monogatarishu : 14Ge 丹鶴叢書:壬子帙 - 癸丑帙

平安後期の説話集。全31巻だが、現在は巻8・18・21を欠く。「丹鶴叢書」には「辛亥帙」に巻11-12、「壬子帙」に巻13-14、「癸丑帙」に巻15-16、「甲寅帙」に巻17、「庚戌帙」に巻22-31を収録する。詳細を見る

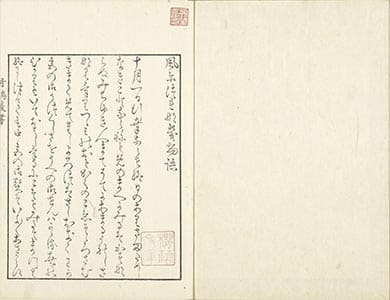

風につれなき物語 : 下 カゼ ニ ツレナキ モノガタリ : ゲ Kaze ni tsurenaki monogatari : Ge 丹鶴叢書:丁未帙

鎌倉時代に成立した、作者未詳の擬古物語。下冊の巻末には、本資料が収められた「丹鶴叢書」丁未帙と、丁未帙に続いて刊行された戊申帙の目録が掲載されている。詳細を見る

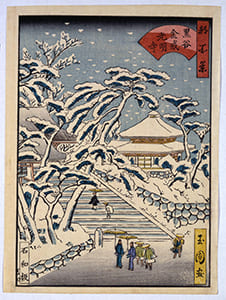

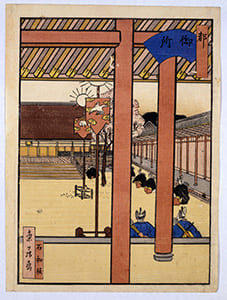

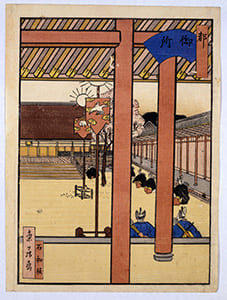

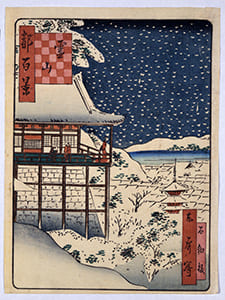

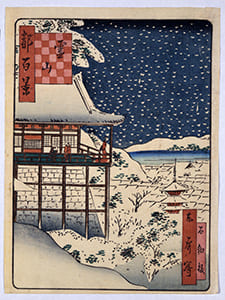

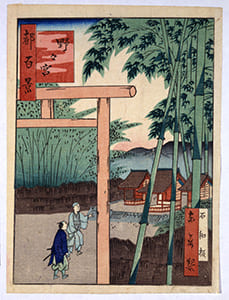

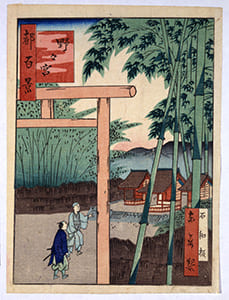

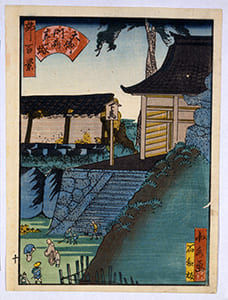

都名所百景 前半 : 御所 ミヤコ メイショ ヒャッケイ ゼンハン : ゴショ Miyako meisho hyakkei zenhan : Gosho

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

本書は完本ではなく、全三十六冊のうち原本は三十一冊で、列伝第一九から第二十五、第四十から第五十二までの四冊は和刻本の漢書評林を配している。 本書には室町時代の京都五山の僧と思われる人の訓点や書入れが多くある。今のところ、本書はこの種のものでは世界の孤本で、非常に価値あるものである。詳細を見る

本書は完本ではなく、全三十六冊のうち原本は三十一冊で、列伝第一九から第二十五、第四十から第五十二までの四冊は和刻本の漢書評林を配している。 本書には室町時代の京都五山の僧と思われる人の訓点や書入れが多くある。今のところ、本書はこの種のものでは世界の孤本で、非常に価値あるものである。詳細を見る![[京繪圖] : 1](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kyoezubunsei-01.jpg)

[京繪圖] : 1 キョウエズ : 1 Kyo ezu : 1

資料中に書名が入っていないため、資料名は仮名である。枠外には「文政七甲申年改板 京寺町通仏光寺上ル町 菊屋長兵衛板」とある。菊屋長兵衛は本資料の他にも京都図を数多く出版している。本資料では、他の京都図と同様、寺社や山川が絵画的に描かれているが、比較的簡略な表現となっている。詳細を見る

十二月あそひ : 下 ジュウニツキ アソビ : ゲ Junitsuki asobi : Ge

正月から極月(十二月)にいたるまで内裏、京の町々を中心に伝わる年中行事や遊びの数々、季節の自然などが月ごとに描かれ、その様子が絵と詞、交互に書き連ねられています。詳細を見る

檀林巡路記 : 1 ダンリン ジュンロキ : 1 Danrin junroki : 1

増上寺の僧侶であった摂門(竹尾善筑)が記した関東十八檀林の順拝記。竹尾善筑(1781-1839)は明和事件で刑死した思想家・山縣大弐の孫であり、増上寺の寺誌である「三縁寺志」や、「十八檀林誌」なども著した。詳細を見る

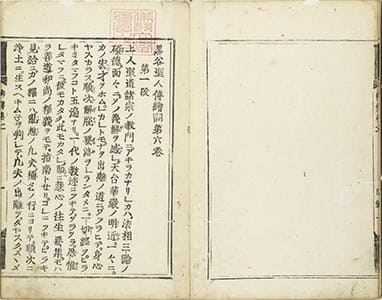

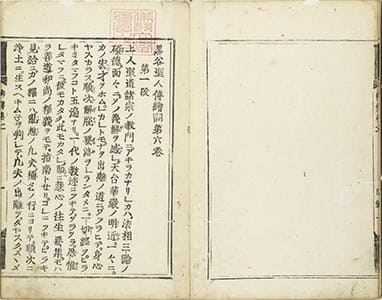

黒谷聖人傳繪詞 : 9 クロダニ ショウニンデン エコトバ : 9 Kurodani shoninden ekotoba : 9

本書は知恩院蔵国宝の「法然上人行状畫図」四十八巻の詞書を片仮名交りに印成したものである。表題と本文題は「黒谷聖人伝絵詞」であるが、内題のみ「本朝祖師絵師」とある。本書は浄土教古活字版のなか片仮名の活字版として特色のあるものである。詳細を見る

觀經序分義傳通記 : 巻第3 カンギョウ ジョブンギ デンズウキ : カン ダイ3 Kangyo jobungi denzuki : Kan dai3 觀經疏傳通記

浄土宗第三祖良忠(一一九九-一二八七)撰。善導の観経疏四巻を注釈したもので、玄義分記六巻、序分義記三巻、定善義記三巻、散善義記三巻の計十五巻の書。詳細を見る

都名所百景 後半 : 霊山 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン : リョウゼン Miyako meisho hyakkei kohan : Ryozen

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

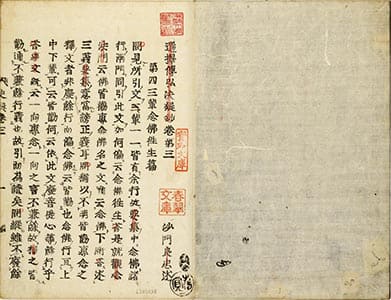

都名所百景 前半 : 円山新樹 ミヤコ メイショ ヒャッケイ ゼンハン : マルヤマ シンジュ Miyako meisho hyakkei zenhan : Maruyama shinju

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

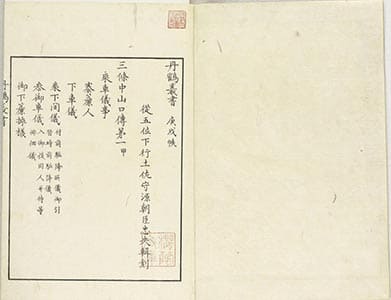

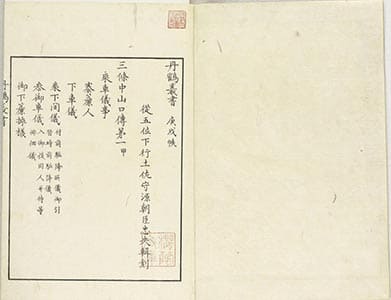

三條中山口傳 : 1 サンジョウ ナカヤマ クデン : 1 Sanjo nakayama kuden : 1 丹鶴叢書:庚戌帙

鎌倉時代の公卿・三条公房が、朝廷の儀式等に関して、その父実房と外舅中山忠親の口伝を記した書。詳細を見る

都名所百景 後半 : 野々宮 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン : ノノミヤ Miyako meisho hyakkei kohan : Nonomiya

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

黒谷聖人傳繪詞 : 2 クロダニ ショウニンデン エコトバ : 2 Kurodani shoninden ekotoba : 2

本書は知恩院蔵国宝の「法然上人行状畫図」四十八巻の詞書を片仮名交りに印成したものである。表題と本文題は「黒谷聖人伝絵詞」であるが、内題のみ「本朝祖師絵師」とある。本書は浄土教古活字版のなか片仮名の活字版として特色のあるものである。詳細を見る

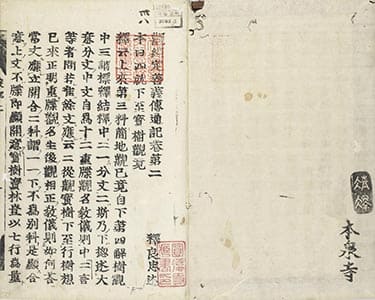

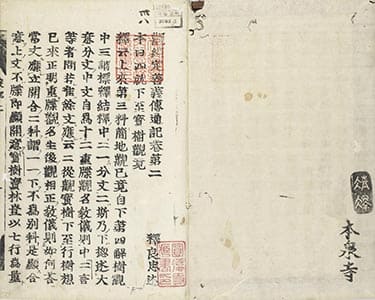

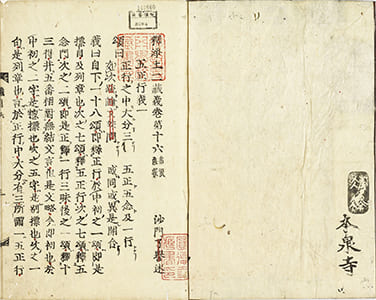

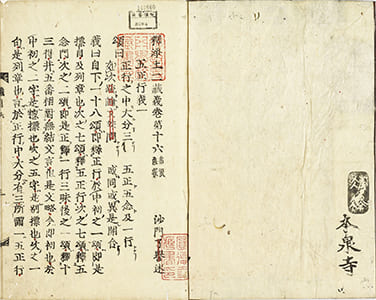

釋浄土二藏義 : 16-18 シャク ジョウド ニゾウギ : 16-18 Shaku jodo nizogi : 16-18 本泉寺旧蔵本

「釈浄土二蔵義」は、法然上人依頼の浄土宗義を集大成した書で、浄土宗第七祖の聖冏(1341-1420)の著。本書には刊記がなく正確な刊年は不明であるが、寛永5年以前の刊行と考えられる。また、もとは本泉寺、圓徳寺で所蔵されていたことが分かる。詳細を見る

『いはや』の書名については、置き去りにされた主人公の姫が一時期育てられた住居に因むものであり、『岩屋の草子』『岩屋』『岩屋物語』『岩屋姫物語』『対の屋姫物語』などの多様な名称で呼ばれている。詳細を見る

『いはや』の書名については、置き去りにされた主人公の姫が一時期育てられた住居に因むものであり、『岩屋の草子』『岩屋』『岩屋物語』『岩屋姫物語』『対の屋姫物語』などの多様な名称で呼ばれている。詳細を見る

今昔物語集 : 11上 コンジャク モノガタリシュウ : 11ジョウ Konjaku monogatarishu : 11Jo 丹鶴叢書:庚戌帙 - 辛亥帙

平安後期の説話集。全31巻だが、現在は巻8・18・21を欠く。「丹鶴叢書」には「辛亥帙」に巻11-12、「壬子帙」に巻13-14、「癸丑帙」に巻15-16、「甲寅帙」に巻17、「庚戌帙」に巻22-31を収録する。詳細を見る

浄家寺鑑 : 前集上1 ジョウケ ジカン : ゼンシュウ ジョウ 1 Joke jikan : Zenshu jo 1

洛中(京都の市中)の浄土宗寺院の名鑑。全8巻4冊で、巻之1には「寺鑑解義」、「浄家の寺院へ参詣せしむるに凡例是ある条々」、「寺鑑を見給ふの法」を掲載し、巻之2-8に浄土宗寺院228ヶ寺の概要(所在地、縁起等)を収録する。詳細を見る

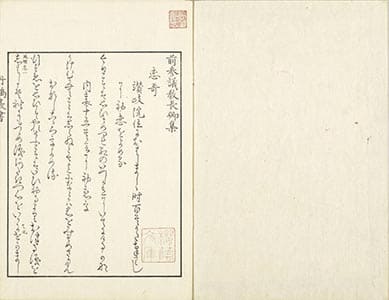

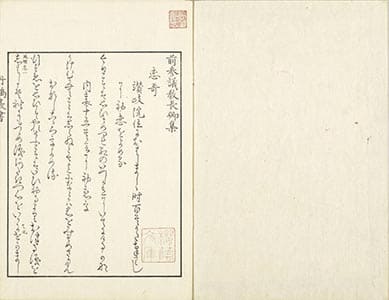

前参議教長卿集 : 下 サキノ サンギ ノリナガキョウシュウ : ゲ Sakino sangi norinagakyoshu : Ge 丹鶴叢書:戊申帙

平安後期の公卿・藤原教長の私家集。約970首の和歌を収録する。詳細を見る

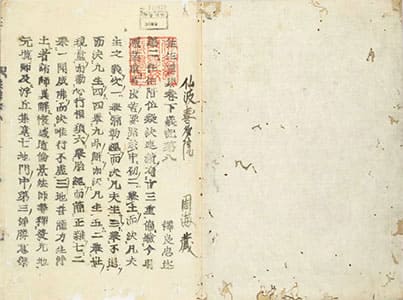

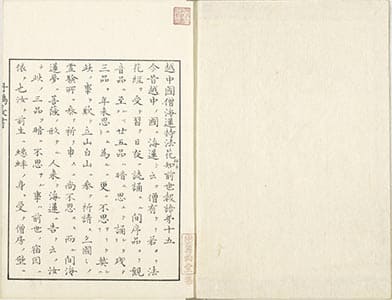

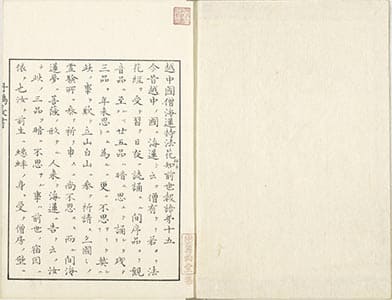

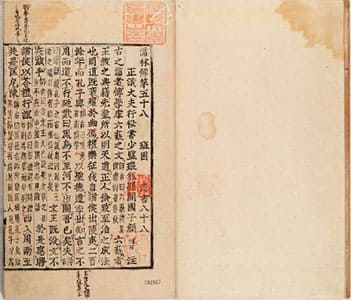

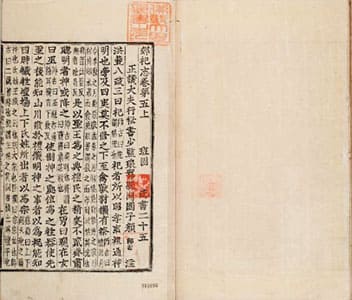

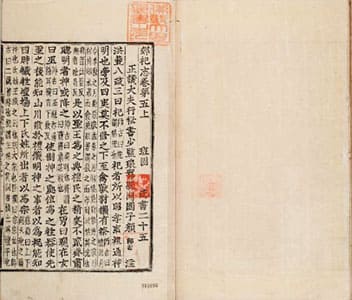

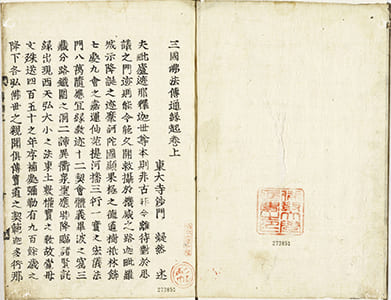

漢書(朝鮮古活字本) : 25-26 (本志巻第5-6) カンジョ han shu : 25-26 (ホンシ カン ダイ5-6) Kanjo : 25-26 (honshi kan dai 5-6)

本書は完本ではなく、全三十六冊のうち原本は三十一冊で、列伝第一九から第二十五、第四十から第五十二までの四冊は和刻本の漢書評林を配している。 本書には室町時代の京都五山の僧と思われる人の訓点や書入れが多くある。今のところ、本書はこの種のものでは世界の孤本で、非常に価値あるものである。詳細を見る

二藏義見聞 : 巻4 ニゾウギ ケンモン : マキ4 Nizogikemmon : Maki4

江戸初期刊行の古活字版である。全8巻のうち、巻4と巻8のみが残る。巻8の巻末には「天佐之」の墨書がある。著者の聖冏は南北朝・室町時代前期に活動した僧侶で、浄土宗の第七祖。詳細を見る

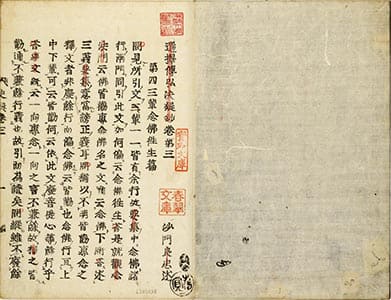

選擇傳弘决疑鈔 : 巻3 センチャク デング ケツギショウ : マキ3 Senchaku dengu ketsugisho : Maki3 江戸初期 古活字版

建長六年(1254)、良忠(1199-1287、浄土宗第三祖)が下総地方の教化によって鏑木九郎の帰依を受け、匝瑳郡鏑木に住んでいたころに辨長(1162-1238、浄土宗第二祖)から授けられた『選擇本願念佛集』を註解したもの。本書には刊記も年記もないため刊行にかかる確証をうることはできないが、江戸初期の古活字版と推定される。詳細を見る

金谷道人御一代記 : 第7 キンコク ドウジン ゴイチダイキ : ダイ 7 Kinkoku dojin goichidaiki : Dai 7

江戸中期から後期の僧・横井金谷(1761-1832)が自らの半生を綴った絵巻。全7巻。横井金谷は、京都金谷山極楽寺の住職であった。現在伝わる「金谷上人御一代記」の写本は、冊子本の体裁であるものも多いというが、本学所蔵のものは巻子本で、各巻頭に「金谷」「大寶主人」印がある。詳細を見る

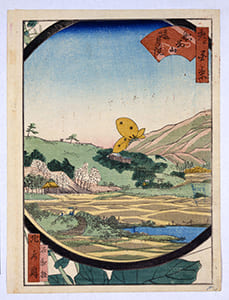

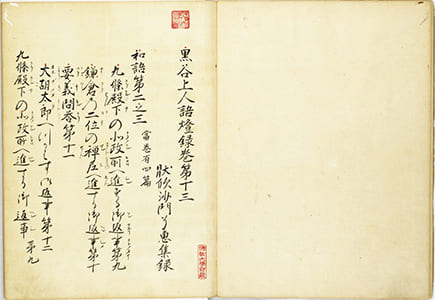

黒谷上人語燈録 : 巻3 クロダニ ショウニン ゴトウロク : マキ3 Kurodani shonin gotoroku : Maki3

望西楼了慧道光(1243-1330)編。法然上人の著述・法語・消息のうち和語のものだけを集めたもの。本篇五冊と拾遺二冊より成る。本篇は文永12(1275)年の編集になるが、拾遺の編集年時は未詳。詳細を見る

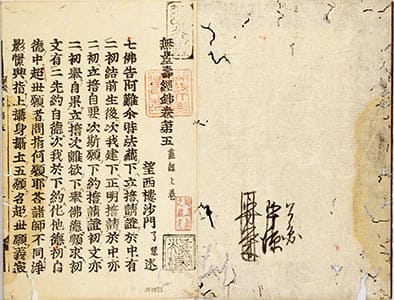

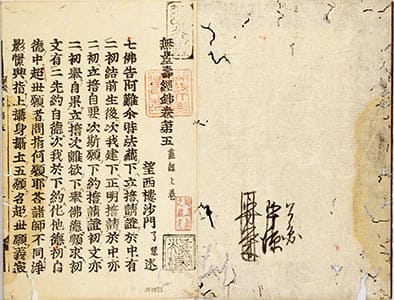

無量壽經鈔 : 第5 ムリョウジュキョウショウ : ダイ5 Muryojukyosho : Dai5 慶長版

鎌倉時代の僧・了慧道光(1243-1330)が永仁4年(1296)に撰述した「仏説無量壽経」の注釈書。本書は「洛陽七條寺内平井近江法橋良專開板/于時慶長二十年乙夘初夏上旬」の刊記をもつ古活字版である。詳細を見る

十二問答 : 1 ジュウニ モンドウ : 1 Juni mondo : 1

法然の遺文集「黒谷上人語燈録」のうち、和語で書かれた「和語燈録」第4巻の「十二問答」部分の写本である。ただし問答の数は一つ少ない十一である。本文末尾に「康永二年十一月十八日 佛子祐玄(花押)」とあることから、本書は康永2年(1256)の書写と考えられる。詳細を見る

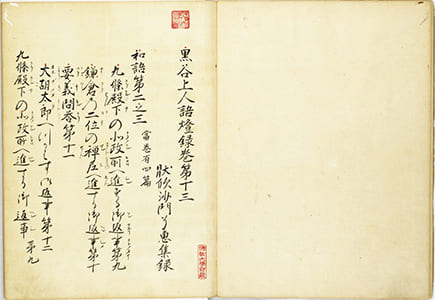

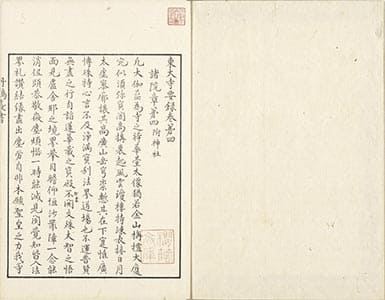

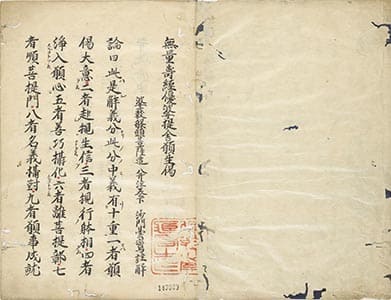

三國佛法傳通縁起 : 1 サンゴク ブッポウ デンズウ エンギ : 1 Sangoku buppo denzu engi : 1

東大寺の凝然による、インド、中国、日本の三国における仏法伝通について述べた書。応長元(1311)年成立。詳細を見る

大藏一覽集 : 巻5 ダイゾウ イチランシュウ da zang yi lan ji : マキ5 Daizo ichiranshu : Maki5

宋の陳実編の仏教書である。日本では応永期の五山版や、古活字版二種、近世期の木版などが刊行されている。本書は古活字版で、江戸初期刊行と推測される。蔵書印はないが、各巻末に「宥範求之」と墨書がある。詳細を見る

![[京小繪圖] : 1](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kyoshoezubakumatsu2-01.jpg)

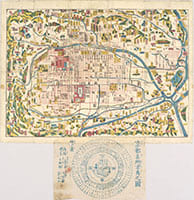

[京小繪圖] : 1 キョウ ショウ エズ : 1 Kyo sho ezu : 1

多色刷の京都図。題箋や刊記がないが、内裏の西に「御用御屋敷」(京都守護職屋敷)があることなどから、幕末に刊行されたものと思われる。版面は天保14(1843)年に近江屋佐太郎により刊行された「案見京都細図」に類似する。「案見京都細図」では「三条大橋ヨリ諸方道法」の付録が添付されていたが、本資料には「京都名所方角之図」が添付されている。詳細を見る

金谷道人御一代記 : 第2 キンコク ドウジン ゴイチダイキ : ダイ 2 Kinkoku dojin goichidaiki : Dai 2

江戸中期から後期の僧・横井金谷(1761-1832)が自らの半生を綴った絵巻。全7巻。横井金谷は、京都金谷山極楽寺の住職であった。現在伝わる「金谷上人御一代記」の写本は、冊子本の体裁であるものも多いというが、本学所蔵のものは巻子本で、各巻頭に「金谷」「大寶主人」印がある。詳細を見る