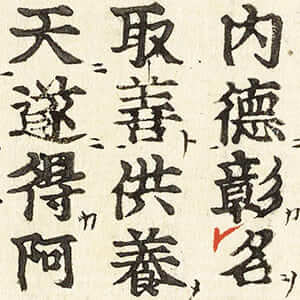

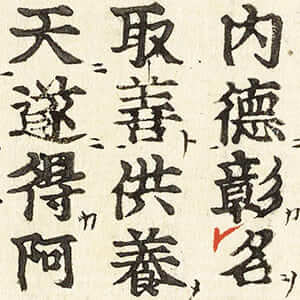

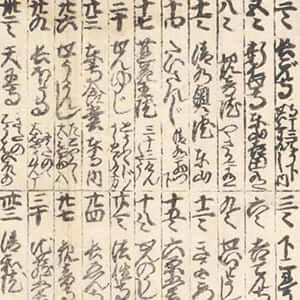

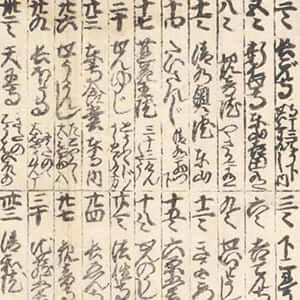

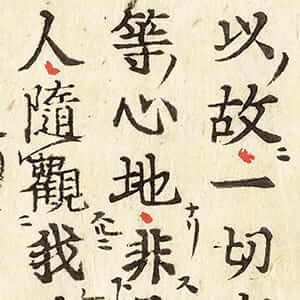

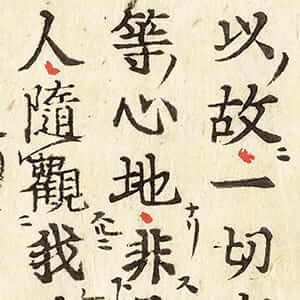

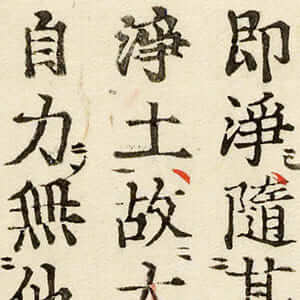

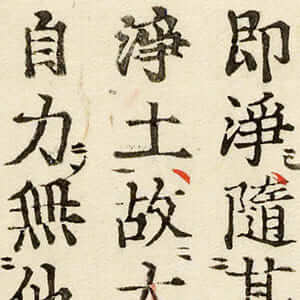

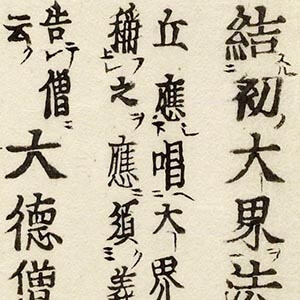

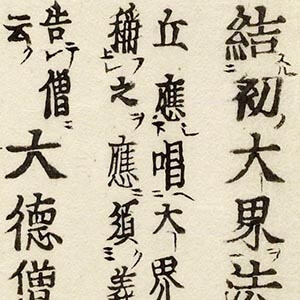

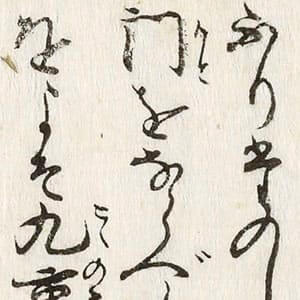

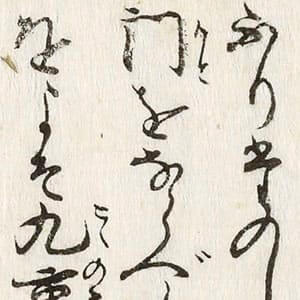

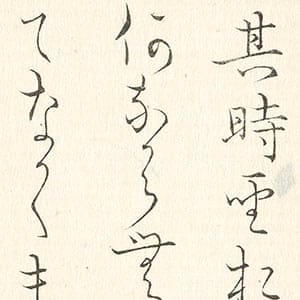

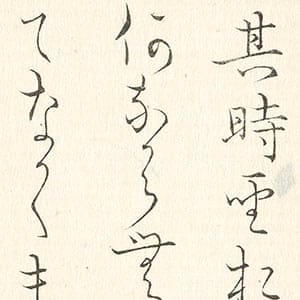

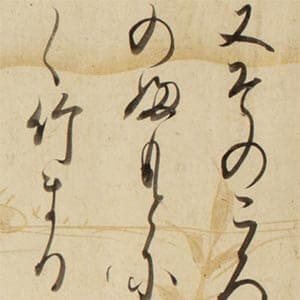

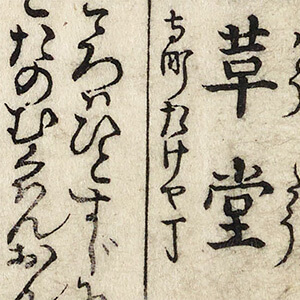

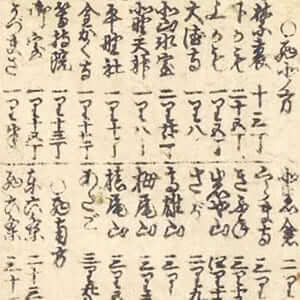

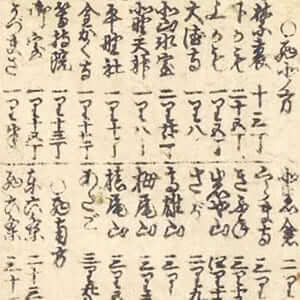

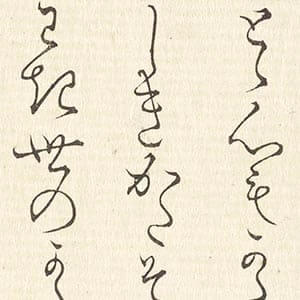

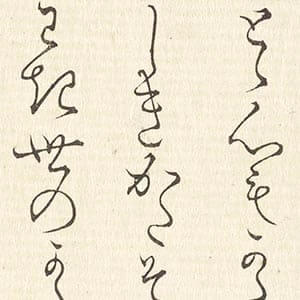

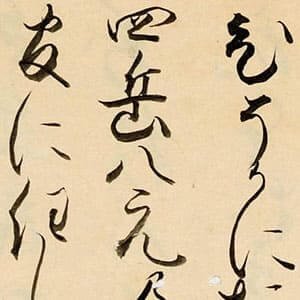

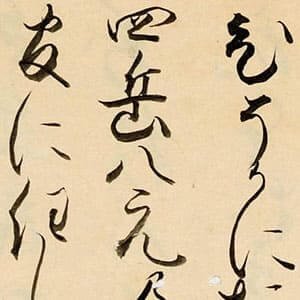

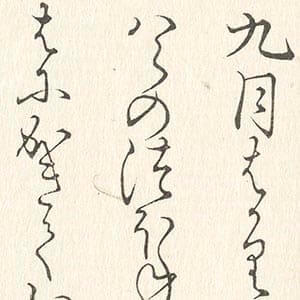

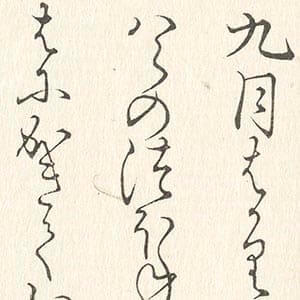

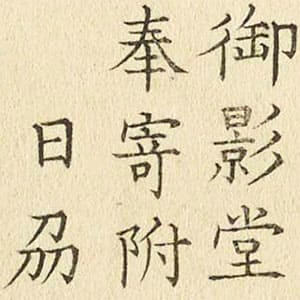

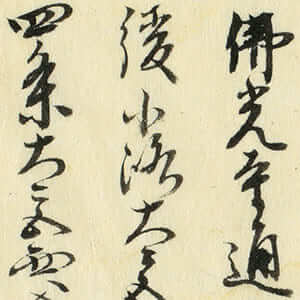

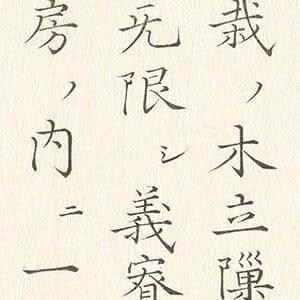

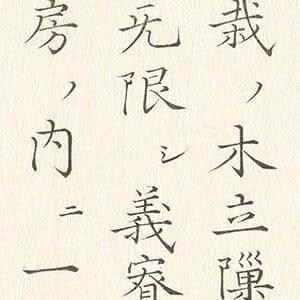

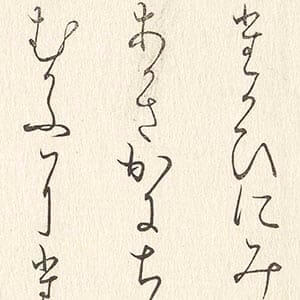

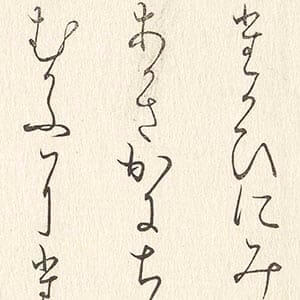

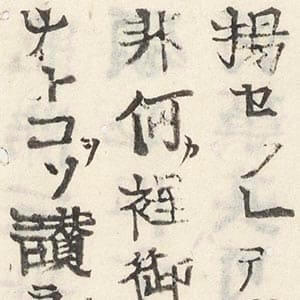

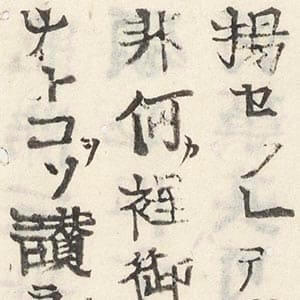

書体

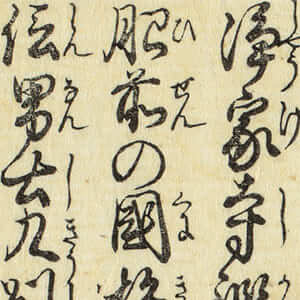

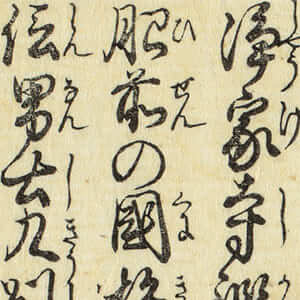

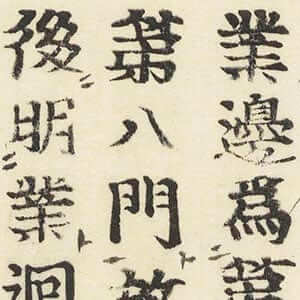

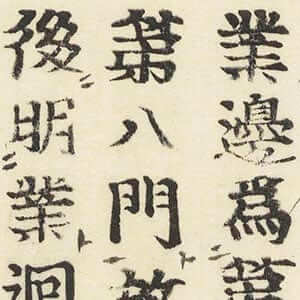

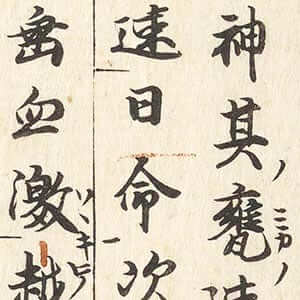

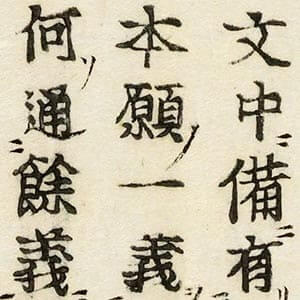

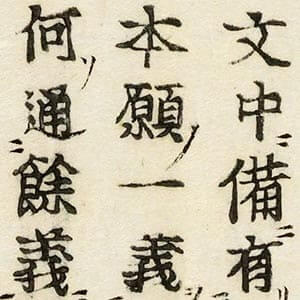

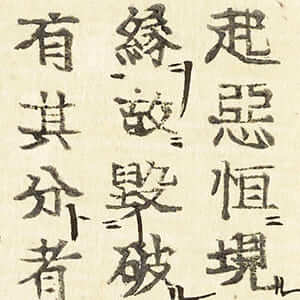

:書体の個性に注目し、作品中の文字を切り取って表示しています。作品タイトル単位での表示です。-

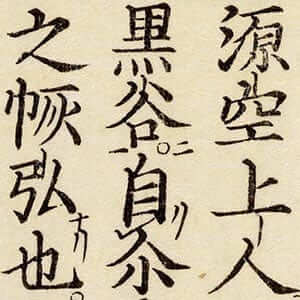

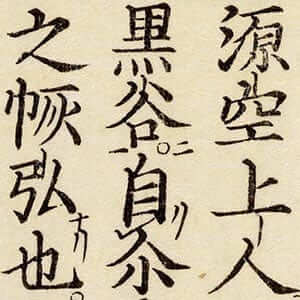

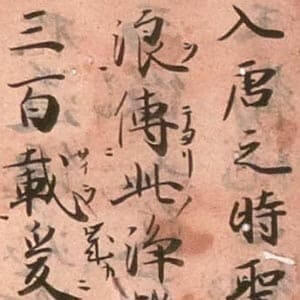

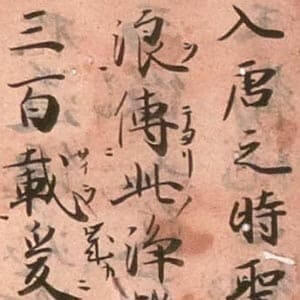

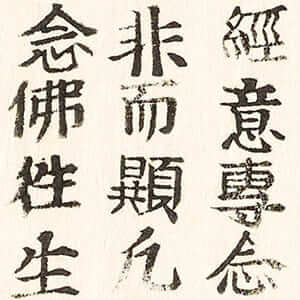

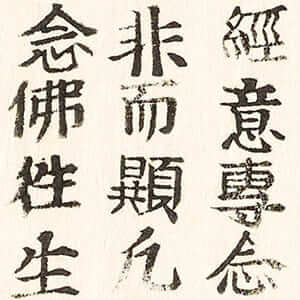

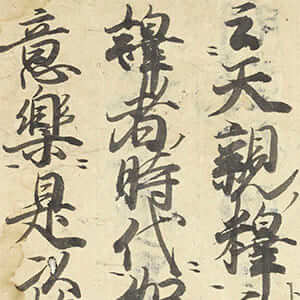

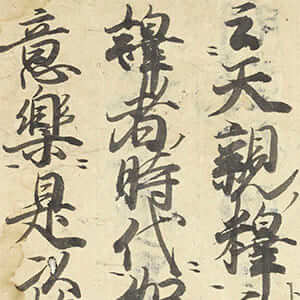

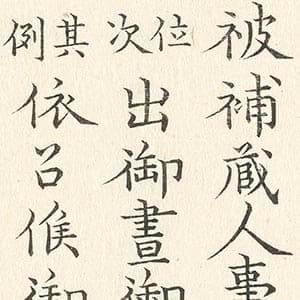

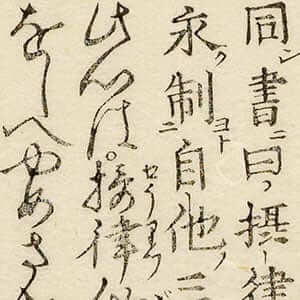

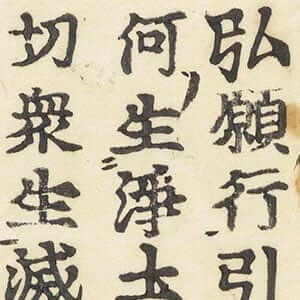

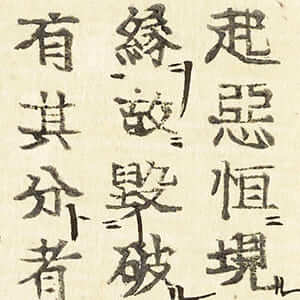

選擇傳弘决疑鈔 センチャク デング ケツギショウ Senchaku dengu ketsugisho 寛永9年版

建長六年(1254)、良忠(1199-1287、浄土宗第三祖)が下総地方の教化によって鏑木九郎の帰依を受け、匝瑳郡鏑木に住んでいたころに辨長(1162-1238、浄土宗第二祖)から授けられた『選擇本願念佛集』を註解したもの。本書は「寛永九年壬申仲秋吉旦 新刊」の刊記はあるが、版元は記されていない。詳細を見る -

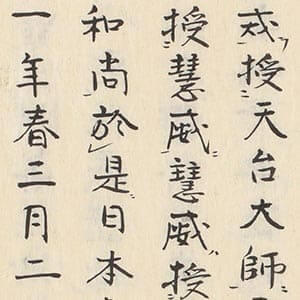

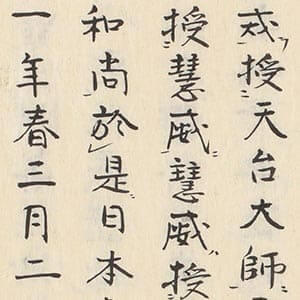

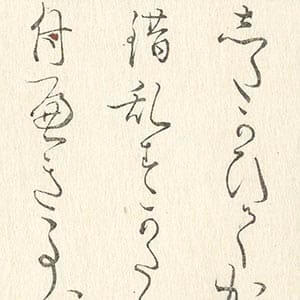

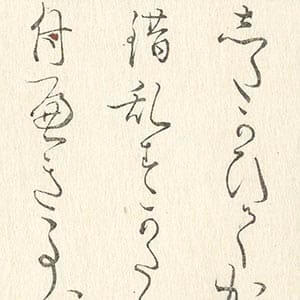

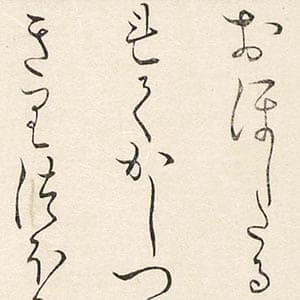

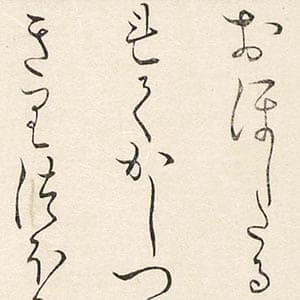

授菩薩戒儀則 ジュ ボサツカイ ギソク Ju bosatsukai gisoku

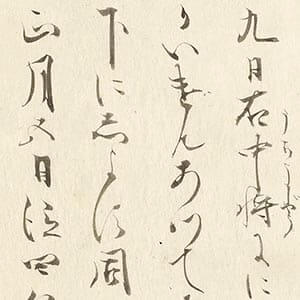

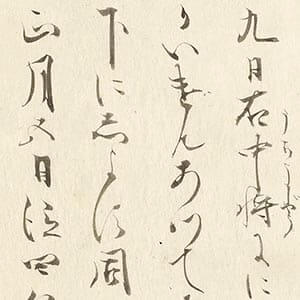

本書は、浄土宗における授戒作法を示した(1)『授菩薩戒儀則』、(2)『授菩薩戒儀』、そして説戒作法を示した(3)『圓頓菩薩戒布薩式』の三部が合冊された享保10年(1725)の写本です。詳細を見る -

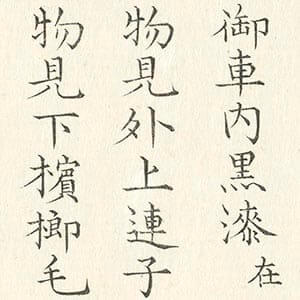

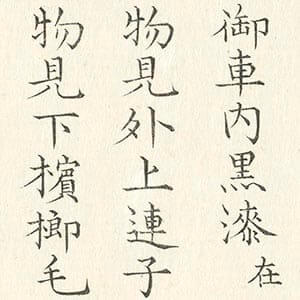

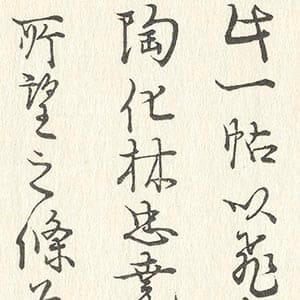

九條家車圖 クジョウケ クルマ ズ Kujoke kuruma zu 丹鶴叢書:戊申帙

牛車の図8点を収録した書。牛車に施された装飾等が詳細に描かれる。「九条家車図」という題は後に付与されたもので、全てが九条家の牛車を描いたものというわけではなく、「平安時代以来摂関家で乗用された牛車を図示したものに、鎌倉時代前期に近衛家で制作した牛車絵を増補したもの」であると考えられている。詳細を見る -

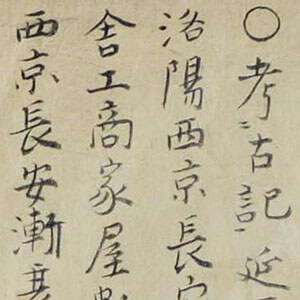

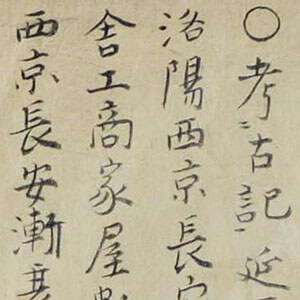

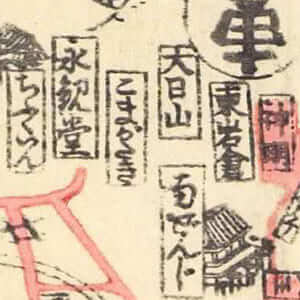

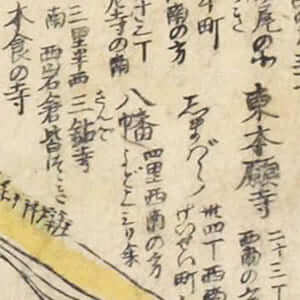

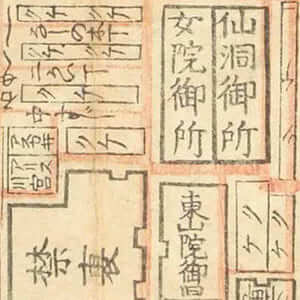

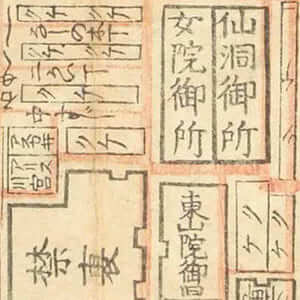

中昔京師地圖 : 皇州緒餘撰部 ナカムカシ ケイシ チズ : コウシュウ ショヨセンブ Nakamukashi keishi chizu : koshu shoyosembu

森幸安が手がけた絵図の写し。応仁元(1467)年から天正期(1573-1591)までの約120年間の京都の状況を考証し、作成された。森幸安の「皇州緒餘撰部」は、寛延から宝暦年間(1748-1763)に作成されている。この中には本資料のように往古の京都の姿を描いたものもあれば、作成年代当時の姿を描いた絵図もある。詳細を見る -

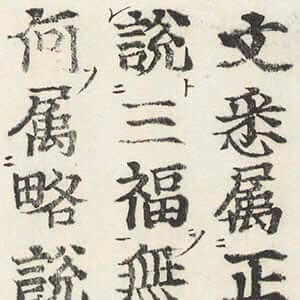

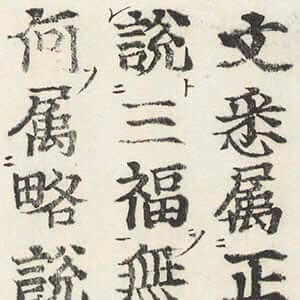

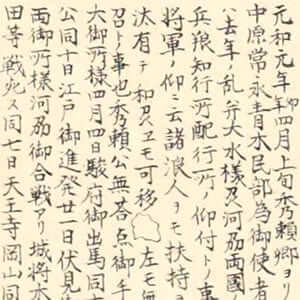

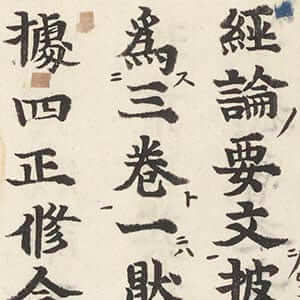

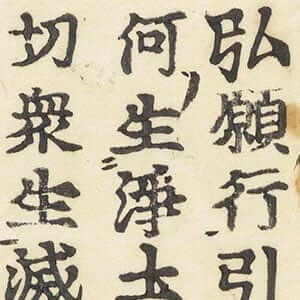

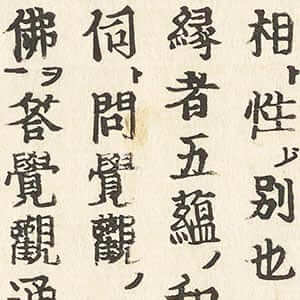

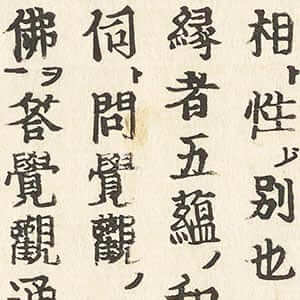

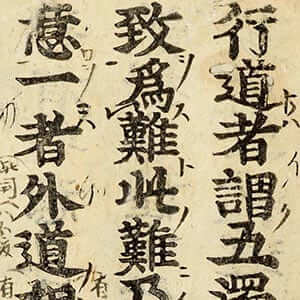

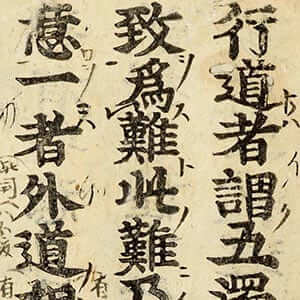

無量壽經鈔 ムリョウジュキョウショウ Muryojukyosho 寛永版

鎌倉時代の僧・了慧道光(1243-1330)が永仁4年(1296)に撰述した「仏説無量壽経」の注釈書。本書は「寛永元甲子暦 六條西寺内開板」の刊記をもつ古活字版である。本学ではこのほか慶長20(1615)年の古活字版を2本所蔵している。詳細を見る -

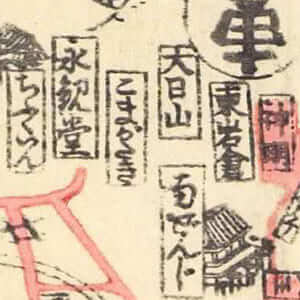

寳永改洛陽洛外之繪圖 ホウエイ アラタメ ラクヨウ ラクガイ ノ エズ Hoei aratame rakuyo rakugai no ezu

単色刷の京都図。一部に手彩色がある。街区は墨刷となっている。図中では「京三十三番廻」や「京ノ七口」が紹介されている。詳細を見る -

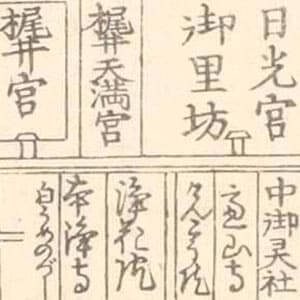

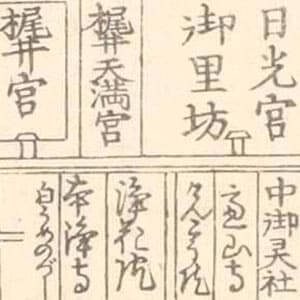

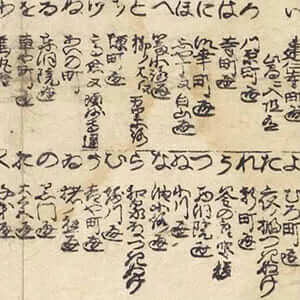

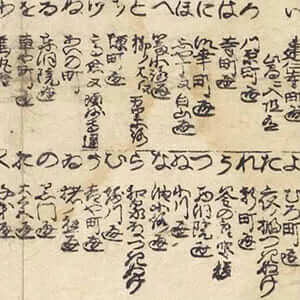

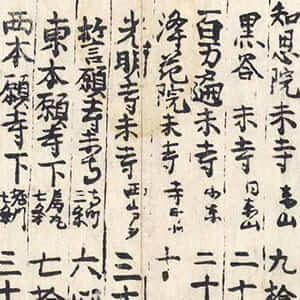

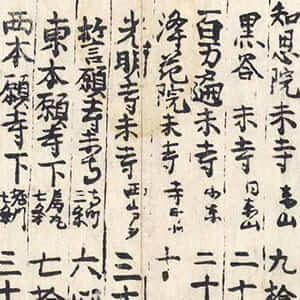

洛中(京都の市中)の浄土宗寺院の名鑑。全8巻4冊で、巻之1には「寺鑑解義」、「浄家の寺院へ参詣せしむるに凡例是ある条々」、「寺鑑を見給ふの法」を掲載し、巻之2-8に浄土宗寺院228ヶ寺の概要(所在地、縁起等)を収録する。詳細を見る

洛中(京都の市中)の浄土宗寺院の名鑑。全8巻4冊で、巻之1には「寺鑑解義」、「浄家の寺院へ参詣せしむるに凡例是ある条々」、「寺鑑を見給ふの法」を掲載し、巻之2-8に浄土宗寺院228ヶ寺の概要(所在地、縁起等)を収録する。詳細を見る -

觀經散善義傳通記 カンギョウ サンゼンギ デンズウキ Kangyo sanzengi denzuki 觀經疏傳通記

浄土宗第三祖良忠(一一九九-一二八七)撰。善導の観経疏四巻を注釈したもので、玄義分記六巻、序分義記三巻、定善義記三巻、散善義記三巻の計十五巻の書。詳細を見る -

釋浄土二藏義 シャク ジョウド ニゾウギ Shaku jodo nizogi 本泉寺旧蔵本

「釈浄土二蔵義」は、法然上人依頼の浄土宗義を集大成した書で、浄土宗第七祖の聖冏(1341-1420)の著。本書には刊記がなく正確な刊年は不明であるが、寛永5年以前の刊行と考えられる。また、もとは本泉寺、圓徳寺で所蔵されていたことが分かる。詳細を見る -

釋淨土二藏義 シャク ジョウド ニゾウギ Shaku jodo nizogi 光慶寺旧蔵本

「釈浄土二蔵義」は、法然上人以来の浄土宗義を集大成した書で、浄土宗第七祖の聖冏(1341-1420)の著。本書は寛永5年以前の出版であり、伏見の光慶寺で所蔵されていた。詳細を見る -

改正増補京繪圖大成 カイセイ ゾウホ キョウエズ タイセイ Kaisei zoho Kyoezu taisei 3刻

文久3(1863)年、京都の竹原好兵衛により刊行された京都図。刊記には「天保五甲午年開版 文久二壬戌年再刻 文久三癸亥年三刻」とあり、天保5(1834)年に刊行された絵図の三版である。詳細を見る -

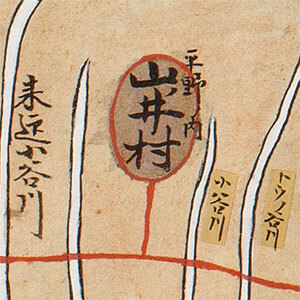

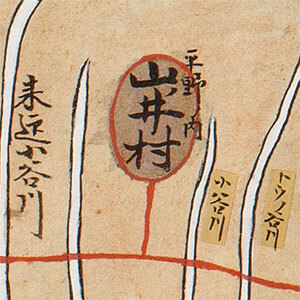

河州交野郡山内谷々 カシュウ カタノグン サンナイ タニダニ Kashu katanogun sannai tanidani

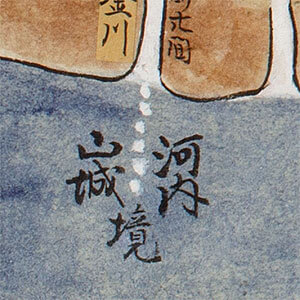

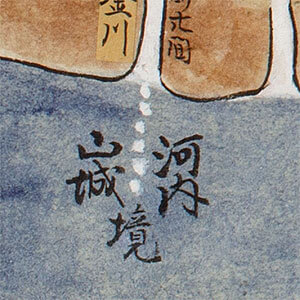

『河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖』『山城國近江國土砂留塲山内谷々圖』(以上、標題は題簽による)『河州交野郡山内谷々』(標題は内題による)の三点が、柿渋引き染め楮(こうぞ)紙の帙に納められている。それぞれ畳物の絵地 […]詳細を見る -

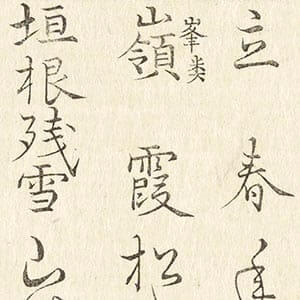

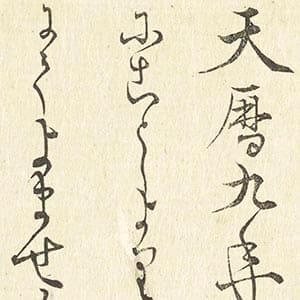

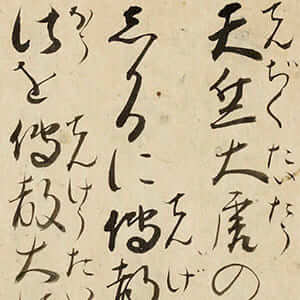

選擇傳弘决疑鈔 センチャク デング ケツギショウ Senchaku dengu ketsugisho 鎌倉期写本

浄土宗第三祖然阿良忠(1199-1287)の撰述にかかるもので、『観経疏伝通記』とともに彼の代表的な著作物である。この本館所蔵本は、奥書から良忠没後十三年にあたる永仁七(1299)年に良忠自筆の再治本から書写したもので、佐介御房とあるから悟真寺に伝承した書写本であろう。また良暁本と較べると字体等によりほぼ同時期のものではなかろうか。詳細を見る -

觀經定善義傳通記 カンギョウ ジョウゼンギ デンズウキ Kangyo jozengi denzuki 觀經疏傳通記

浄土宗第三祖良忠(一一九九-一二八七)撰。善導の観経疏四巻を注釈したもので、玄義分記六巻、序分義記三巻、定善義記三巻、散善義記三巻の計十五巻の書。詳細を見る -

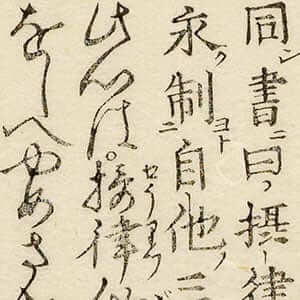

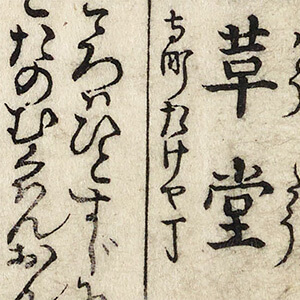

唐代の僧・道宣撰。江戸前期の古活字版。『江戸時代初期出版年表』によると、『四分律比丘含注戒本』、『四分律比丘含注戒本疏』、『四分律刪補羯磨』、『四分律刪補羯磨疏』、『四分律刪補羯磨疏済縁起』の五種は、「同種活字、同装、同時刊か」とされている。本学ではこのうち『四分律刪補羯磨』と『四分律比丘含注戒本』を所蔵する。詳細を見る

唐代の僧・道宣撰。江戸前期の古活字版。『江戸時代初期出版年表』によると、『四分律比丘含注戒本』、『四分律比丘含注戒本疏』、『四分律刪補羯磨』、『四分律刪補羯磨疏』、『四分律刪補羯磨疏済縁起』の五種は、「同種活字、同装、同時刊か」とされている。本学ではこのうち『四分律刪補羯磨』と『四分律比丘含注戒本』を所蔵する。詳細を見る -

江戸時代の京都地誌で、仮名草子作者として名高い江戸時代前期の僧侶浅井了意の作。京都地誌の嚆矢といわれる明暦4年(1658)刊『京童(きょうわらんべ)』につづくもので、『京童』が社寺の縁起・来歴や読み物としての内容に力を入れているのに対し、『京雀』はその影響を受けながらも実用性が重視されている。詳細を見る

江戸時代の京都地誌で、仮名草子作者として名高い江戸時代前期の僧侶浅井了意の作。京都地誌の嚆矢といわれる明暦4年(1658)刊『京童(きょうわらんべ)』につづくもので、『京童』が社寺の縁起・来歴や読み物としての内容に力を入れているのに対し、『京雀』はその影響を受けながらも実用性が重視されている。詳細を見る -

觀經玄義分傳通記見聞 カンギョウ ゲンギブン デンズウキ ケンモン Kangyo gengibun denzuki kemmon 傳通記見聞

良忠『觀經玄義分傳通記』の注釈書である。享保14(1729)年、木活字により印刷されている。詳細を見る -

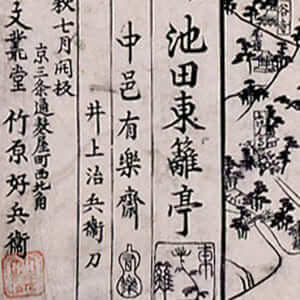

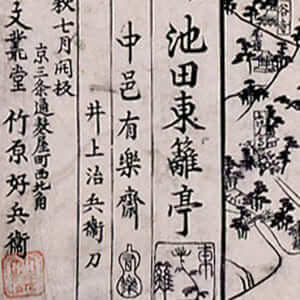

天保2(1831)年に刊行された単色刷の京都図。京都図の中では最大のサイズで、無彩色と彩色刷の二種があるという。京都図や京都の地誌を数多く手がけた池田東籬亭と、書肆の竹原好兵衛が本資料の出版に携わっている。詳細を見る

天保2(1831)年に刊行された単色刷の京都図。京都図の中では最大のサイズで、無彩色と彩色刷の二種があるという。京都図や京都の地誌を数多く手がけた池田東籬亭と、書肆の竹原好兵衛が本資料の出版に携わっている。詳細を見る -

往生要集鈔 オウジョウ ヨウシュウショウ Ojo yoshusho 室町期写本

「往生要集鈔」の伝本の標題は「往生要集鈔」と「往生要集義記」の二種がある。写本や成立の早い版本は「鈔」であり、寛永年間の木活字版以降は全て「義記」となっている。詳細を見る -

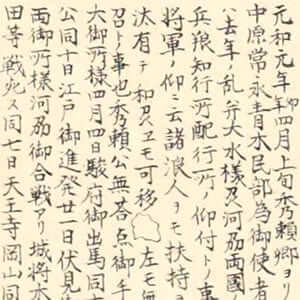

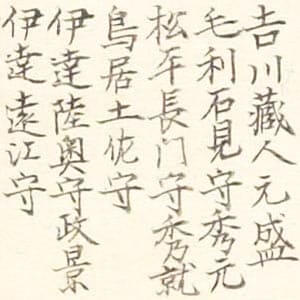

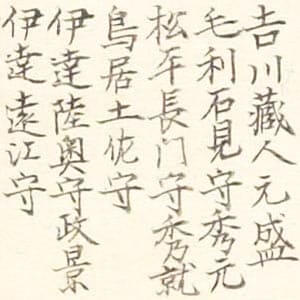

承久兵乱記 ジョウキュウ ヘイランキ Jokyu heiranki

承久3(1221)年に起こった承久の乱の顛末を記した軍記物語である。「承久記」ともいう。「承久記」は作者・成立年代とも未詳だが、慈光寺本が最も古態を残していると言われ、その後流布本が成立し、それを抄出したものが前田家本であると見られている。本資料はその前田家本の系統であり、元和年間(1615~1623)の書写であると考えられている。詳細を見る -

乙寺縁起 キノトデラ エンギ Kinotodera engi 丹鶴叢書:戊申帙

越後国(現在の新潟県)の乙宝寺(おっぽうじ)の由緒を記した絵巻(乙宝寺縁起絵巻)を冊子体の版本として構成しなおした書。絵の部分に彩色はないが、「アサキ」、「ウスヽミ」などの色の指定がある。詳細を見る -

-

『河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖』『山城國近江國土砂留塲山内谷々圖』(以上、標題は題簽による)『河州交野郡山内谷々』(標題は内題による)の三点が、柿渋引き染め楮(こうぞ)紙の帙に納められている。それぞれ畳物の絵地 […]詳細を見る

『河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖』『山城國近江國土砂留塲山内谷々圖』(以上、標題は題簽による)『河州交野郡山内谷々』(標題は内題による)の三点が、柿渋引き染め楮(こうぞ)紙の帙に納められている。それぞれ畳物の絵地 […]詳細を見る -

-

-

京繪圖道法附 キョウエズ ミチノリツキ Kyoezu michinoritsuki

安永3年正本屋吉兵衛版「懐宝京絵図」と内容は同一だが、版元名は竹原好兵衛となっている。また、表紙には「京絵図道法附」の刷題箋がある。「道法附」とあるものの、距離等は本資料中には表示されていないので、この題箋は誤って貼られた可能性もある。詳細を見る -

京繪圖 : 新地入 キョウ エズ : シンチイリ Kyo ezu : shinchiiri 新板増補

本資料は「新板増補京絵図」と同様、林吉永により出版された京都図である。「新板増補京絵図」では街区は白抜きであったが、本資料は黒刷となっている。「新板増補京絵図」にも収録されている「洛陽七口」、「同間之近道」、「諸方へ道ノ法リ」、知恩院や黒谷等大寺院の末寺の数など地誌的な情報は、本資料にも掲載されている。詳細を見る -

法然上人法語抜萃 ホウネン ショウニン ホウゴ バッスイ Honen shonin hogo bassui

法然の法語の注釈書。8巻7冊。著者は「菩薩戒ノ弟子聴雨述ス」とあるが、この「聴雨」については不明。無刊記であるが、本文末に「寛文十二年の春これを述す」とあり、寛文12年に近い年に刊行されたものと推測される。内容は、法語を引用した後、「此心は・・・」という書き出しでその意味を説く。詳細を見る -

基盛朝臣鷹狩記 モトモリ アソン タカガリキ Motomori ason takagariki 丹鶴叢書:癸丑帙

鷹狩の歴史と故事等をまとめた書。持明院基盛の著作と言われてきたが、少なくとも前三分の二は西園寺実兼の著作であったと考えられている。詳細を見る -

「洛陽三十三所観音」の案内記。副題に「御詠歌并ニ道法」とあるとおり、1番の六角堂から33番の清和院まで、それぞれの御詠歌や各寺院間の距離などを掲載する。洛陽三十三所観音は、近世には「雍州府志」や「京羽二重」など多くの地誌類に掲載されたという。詳細を見る

「洛陽三十三所観音」の案内記。副題に「御詠歌并ニ道法」とあるとおり、1番の六角堂から33番の清和院まで、それぞれの御詠歌や各寺院間の距離などを掲載する。洛陽三十三所観音は、近世には「雍州府志」や「京羽二重」など多くの地誌類に掲載されたという。詳細を見る -

大坂夏御陣之図 オオサカ ナツ ゴジン ノ ズ Osaka natsu gojin no zu

大坂の陣(大坂冬の陣、夏の陣)は、徳川氏が豊臣氏を二度にわたって攻め滅ぼした戦い。本絵図はこのうち慶長20(元和元〈1615〉)年の大坂夏の陣の配陣を描いている。詳細を見る -

-

文化改正京都指掌圖 ブンカ カイセイ キョウト シショウズ Bunka Kaisei Kyoto shishozu 改正新板

多色刷の京都図。本資料には「文化九年申八月改正新板 板元 書林 京 正本屋吉兵衛 大坂 河内屋太助 同 小刀屋六兵衛」(書肆住所は省略)の刊記がある。内容と刊行年は同一だが、版元が京都の竹原好兵衛となっている版や、正本屋・河内屋・小刀屋が刊行した無彩色版が存在する。詳細を見る -

風につれなき物語 カゼ ニ ツレナキ モノガタリ Kaze ni tsurenaki monogatari 丹鶴叢書:丁未帙

鎌倉時代に成立した、作者未詳の擬古物語。下冊の巻末には、本資料が収められた「丹鶴叢書」丁未帙と、丁未帙に続いて刊行された戊申帙の目録が掲載されている。詳細を見る -

平治物語 ヘイジ モノガタリ Heiji monogatari

軍記物語の一つ。『平治記』ともいう。『保元物語』『平家物語』『承久記』とあわせ四部合戦状とも称される。通例、三巻三冊で構成される。詳細を見る -

和泉式部續集 イズミシキブ ゾクシュウ Izumishikibu zokushu 丹鶴叢書:丁未帙

平安中期の歌人・和泉式部の歌集である「和泉式部集」のうちの続集。正集、続集、宸翰本、松井本の四種からなるうちの一つで、平安末期頃に成立したとされる。詳細を見る -

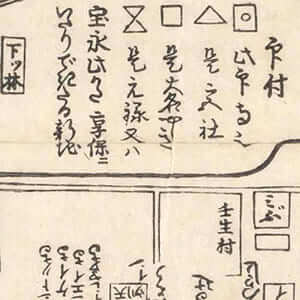

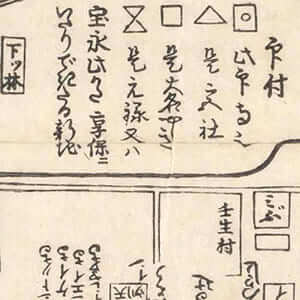

本資料は北辺を欠き、資料名も記されていない。また、刊記がなく、出版者や出版年も不明であるが、図の左下に「印付」(凡例)があり、「元禄又ハ宝永此かた享保ニいたりできたる新地」という記述があることから、本資料は少なくとも享保(1716-1735)以後の成立であることが分かる。詳細を見る

本資料は北辺を欠き、資料名も記されていない。また、刊記がなく、出版者や出版年も不明であるが、図の左下に「印付」(凡例)があり、「元禄又ハ宝永此かた享保ニいたりできたる新地」という記述があることから、本資料は少なくとも享保(1716-1735)以後の成立であることが分かる。詳細を見る -

本資料は林吉永により出版された京都図である。本資料は他の京都図と同様、寺社名、各藩京都屋敷名、御土居等を掲載する他、「洛陽七口」、「同間之近道」、「諸方へ道ノ法リ」、知恩院や黒谷等大寺院の末寺の数など地誌的な情報も掲載されている。詳細を見る

本資料は林吉永により出版された京都図である。本資料は他の京都図と同様、寺社名、各藩京都屋敷名、御土居等を掲載する他、「洛陽七口」、「同間之近道」、「諸方へ道ノ法リ」、知恩院や黒谷等大寺院の末寺の数など地誌的な情報も掲載されている。詳細を見る -

-

-

-

-

-

懐寳京繪圖 カイホウ キョウ エズ Kaiho Kyo ezu

彩色刷の京都図の中では最も早いものであるという。道筋は赤線で刷られている。本資料の版元である正本屋吉兵衛は京都の書肆で、本資料に類似した「細見京絵図」(天明3)、「新増細見京絵図」(文化8)も刊行している。詳細を見る -

大坂冬御陣図 オオサカ フユ ノ ゴジンズ Osaka fuyu no gojinzu

慶長19(1614)年の大坂冬の陣の配陣を描いた絵図。本絵図には大坂城を中心に、両軍の軍勢が記されている。また主戦場等の地名は黄色の楕円で、主要な道路は朱線で示されている。詳細を見る -

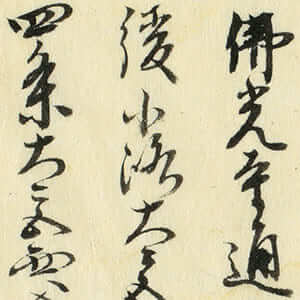

佛道修行教文 ブツドウ シュギョウ ノ キョウモン Butsudo shugyo no kyomon

書名は「佛道修行教文」とあるものの、内容は「阿弥陀の本地」または「法蔵比丘」の名で知られる室町物語であり、松本隆信氏の「阿弥陀の本地」の分類によれば甲類に属す。室町前・中期頃の写本と推測される。詳細を見る -

淨花院霊寳縁起 ジョウケイン レイホウ エンギ Jokein reiho engi

浄土宗七大本山の一つ、清浄華院(しょうじょうけいん)の宝物の由来を記した資料。長禄3年(1459)、良秀の奥書があるが、自筆本ではなく、写本と考えられる。清浄華院に残る葉室頼業筆「浄華院由記」(正保3年[1646])には、本書に類似する内容が含まれるが、そちらは漢文で書かれている。詳細を見る -

しのひね物語 シノビネ モノガタリ Shinobine monogatari 丹鶴叢書:庚戌帙

13世紀後半以降に成立した物語。巻頭には「しのひね物語」とあるが、表紙題箋には「忍音物語」とある。詳細を見る -

觀經玄義分傳通記 カンギョウ ゲンギブン デンズウキ Kangyo gengibun denzuki 觀經疏傳通記

浄土宗第三祖良忠(一一九九-一二八七)撰。善導の観経疏四巻を注釈したもので、玄義分記六巻、序分義記三巻、定善義記三巻、散善義記三巻の計十五巻の書。詳細を見る -

![[平安京御繪圖 : 并ニ名所ひとり案内]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/heiankyooezunarabinimeishohitoriannai-letters.jpg)

![[平安京御繪圖 : 并ニ名所ひとり案内]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/heiankyooezunarabinimeishohitoriannai-letters.jpg)

[平安京御繪圖 : 并ニ名所ひとり案内] ヘイアン キョウ オエズ : ナラビニ メイショ ヒトリ アンナイ Heian kyo oezu : narabini meisho hitori annai

単色刷の京絵図。本体には題が入っていないが、多色刷の袋に「平安京御絵図 并名所ひとり案内」の題がある。図の裏面には「京名所独案内 道法附」があり、清水寺や金閣寺といった京都の名所の紹介文と、それぞれの地点間の距離及び方角が記されている。詳細を見る -

往生要集抄 オウジョウ ヨウシュウ ショウ Ojo yoshu sho 古活字版

鎌倉時代の僧・良忠(1199-1287)が撰述した源信「往生要集」の注釈書。巻下第1、巻中第2のみが合冊となっている、古活字版である。詳細を見る -

日本書紀 ニホン ショキ Nihon shoki 丹鶴叢書:辛亥帙

奈良時代に成立した日本最初の編年体の歴史書。全30巻のうち、「丹鶴叢書」では神代巻の上下2巻を収録する。嘉元4(1306)年に書写された写本を模刻している。詳細を見る -

選擇傳弘决疑鈔 センチャク デング ケツギショウ Senchaku dengu ketsugisho 江戸初期 古活字版

建長六年(1254)、良忠(1199-1287、浄土宗第三祖)が下総地方の教化によって鏑木九郎の帰依を受け、匝瑳郡鏑木に住んでいたころに辨長(1162-1238、浄土宗第二祖)から授けられた『選擇本願念佛集』を註解したもの。本書には刊記も年記もないため刊行にかかる確証をうることはできないが、江戸初期の古活字版と推定される。詳細を見る -

選擇傳弘决疑鈔 センチャク デング ケツギショウ Senchaku dengu ketsugisho 寛永期 古活字版

浄土宗第三祖の良忠による『選択集』の注釈書。古活字版。「選擇傳弘決疑鈔」の古活字版は『浄土教古活字版図録』によれば慶長14(1609)年版、慶長19(1614)年版、無刊記本があるが、これらはいずれも本資料と異なる活字を用いている。詳細を見る -

選擇本願念佛集 センチャク ホンガン ネンブツシュウ Senchaku hongan nembutsushu 江戸初期版

建久九年、九条兼実の要請に応じて法然が撰述したもので、京都廬山寺に現存する草稿本は、標題「選択本願念仏集」と冒頭「南無阿弥陀仏 往生之業念仏為先」の二十一字が源空自筆と伝えられる(重要文化財)。本書には刊記も年記もないため刊行にかかる確証をうることはできないが、江戸初期あるいはそれ以前の古活字版と推定される。詳細を見る -

洛陽四十八所地蔵霊場巡禮利生記 ラクヨウ シジュウハッショ ジゾウ レイジョウ ジュンレイ リショウキ Rakuyo shijuhassho jizo reijo junrei rishoki

京都に所在する四十八の地蔵の巡礼案内書である。写本、一巻二冊。本書には、一番の壬生寺・縄目地蔵から四十八番の本覚寺・泥附地蔵まで、洛中の四十八の地蔵(「洛陽四十八所地蔵」)について、その由緒を記し霊元天皇の御詠歌を添える。詳細を見る -

今昔物語集 コンジャク モノガタリシュウ Konjaku monogatarishu 丹鶴叢書:壬子帙 - 癸丑帙

平安後期の説話集。全31巻だが、現在は巻8・18・21を欠く。「丹鶴叢書」には「辛亥帙」に巻11-12、「壬子帙」に巻13-14、「癸丑帙」に巻15-16、「甲寅帙」に巻17、「庚戌帙」に巻22-31を収録する。詳細を見る -

蒙古襲来繪詞 モウコ シュウライ エ コトバ Moko shurai e kotoba 丹鶴叢書:己酉帙

肥後国の御家人・竹崎季長が文永・弘安の役における自分の戦功を描かせた絵巻を、冊子体の版本とした書。絵の部分に彩色はないが、「アサキ」、「朱」などの色の指定がある。詳細を見る -

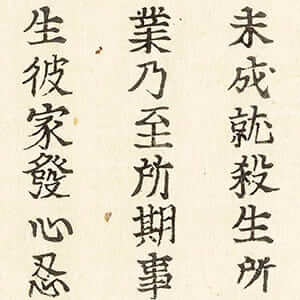

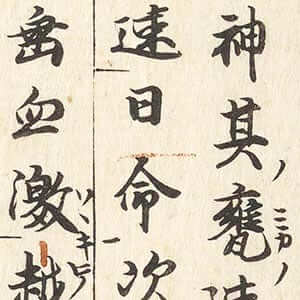

大經直談要註記 ダイキョウ ジキダン ヨウチュウキ Daikyo jikidan yochuki

浄土宗の根本聖典である浄土三部経(「無量寿経」「観無量寿経」「阿弥陀経」)のうち「無量寿経」の注釈書。浄土宗第八祖・聖聰の著。永享5年(1433)成立。全24巻だが、本学所蔵のものは巻5-8、11-12の6巻のみが残っている。詳細を見る