絵巻・絵本

『大こくゑひす』は『大黒舞』『大悦物語』などとも称される、室町時代末期に成立した御伽草子である。

正月から極月(十二月)にいたるまで内裏、京の町々を中心に伝わる年中行事や遊びの数々、季節の自然などが月ごとに描かれ、その様子が絵と詞、交互に書き連ねられています。

勅命を受けた源頼光による鬼退治談で、絵巻物に仕立てられた奈良絵本。都でのシーンが多く登場する『羅生門』に比して、『大江山奇譚』はその名のごとく、都の郊外、荒々しい千丈ヶ嶽(大江山)、不気味な鬼ヶ城を描く場面に絵や詞の多くが割かれている。

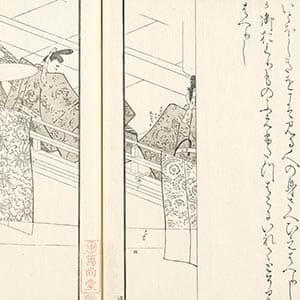

『いはや』の書名については、置き去りにされた主人公の姫が一時期育てられた住居に因むものであり、『岩屋の草子』『岩屋』『岩屋物語』『岩屋姫物語』『対の屋姫物語』などの多様な名称で呼ばれている。

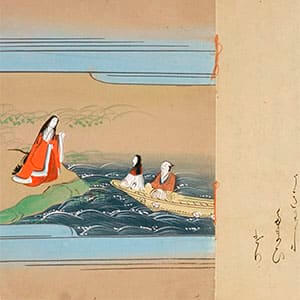

紫式部日記画巻 . 日本總國風土記 Murasakishikibu nikki emaki . Nihon sokoku fudoki

丹鶴叢書:壬子帙 Tankaku sosho:Jinshichitsu

水野, 忠央 Mizuno, Tadanaka

「紫式部日記画巻」(紫式部日記絵巻)は、「紫式部日記」のうち消息文をのぞいた部分を詞書とし、絵画化した絵巻物である。鎌倉時代初期の作とされる。現存する詞書23段と絵24段のうち、後半部分の詞書6段、絵11段が収録されている。「日本總国風土記」は牟差国(武蔵国)部分のみを収録する。表紙には墨書で「武蔵風土記」とある。

京都嵯峨清凉寺の釈迦如来像の由来を記す絵巻。「釈迦堂縁起」ともいう。原本は清凉寺所蔵で、永正12年(1515)頃の成立。原本の詞書は青蓮院尊応准后(1432-1514)、絵は狩野元信筆とされるが、詞書の筆者は年代的に矛盾する。原本、本絵巻とも全6巻のうち第6巻は詞書のみで絵はない。

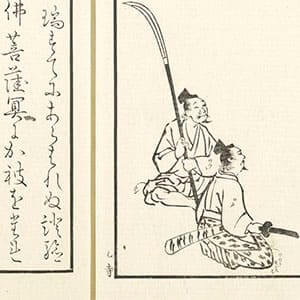

法然上人形状繪圖 Honen shonin gyojo ezu

「四十八巻伝」は、舜昌法印が後伏見院の命をうけて、徳治二(一三〇七)年から十余年をかけて制作したもので、知恩院本(国宝)および当麻寺奥院本(重要文化財)とがある。これら二種の伝本は、人物の向きや建物の模写においてその細部に異同が認められる。本学蔵本は、奥院本に基づいた模写本と考えてよいであろう。