静止画資料

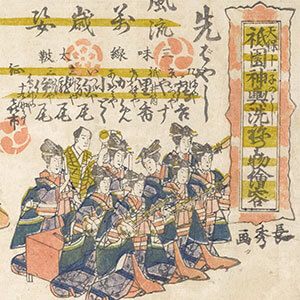

祇園神輿洗ねり物繪容 : 天保十一子のとし Gion mikoshiarai nerimono eyo : tenpo 11 ne no toshi

中村, 長秀 Nakamura, Nagahide

神輿洗は祇園祭の神輿を鴨川の水で清める儀式で、神幸祭に先立つ7月10日(旧暦5月晦日)と還幸祭の後の28日(旧暦6月18日)に行われる。その際に祇園遊郭では芸妓や周辺の町人たちが、流行りの芸能などに取材したさまざまな仮装 […]

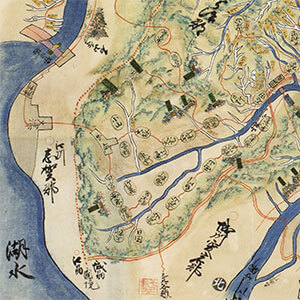

山城國近江國土砂留塲山内谷々圖 Yamashiro no kuni omi no kuni dosya tomeba sannai tanidanizu

『河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖』『山城國近江國土砂留塲山内谷々圖』(以上、標題は題簽による)『河州交野郡山内谷々』(標題は内題による)の三点が、柿渋引き染め楮(こうぞ)紙の帙に納められている。それぞれ畳物の絵地 […]

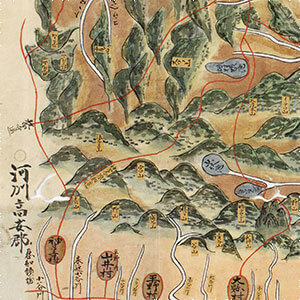

河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖 Kawachi no kuni ogatagun asukabegun dosya tomeba sannai tanidanizu

『河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖』『山城國近江國土砂留塲山内谷々圖』(以上、標題は題簽による)『河州交野郡山内谷々』(標題は内題による)の三点が、柿渋引き染め楮(こうぞ)紙の帙に納められている。それぞれ畳物の絵地 […]

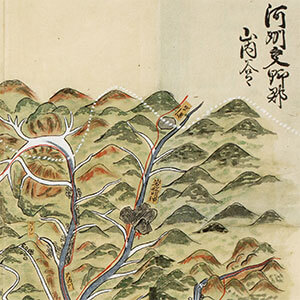

河州交野郡山内谷々 Kashu katanogun sannai tanidani

『河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖』『山城國近江國土砂留塲山内谷々圖』(以上、標題は題簽による)『河州交野郡山内谷々』(標題は内題による)の三点が、柿渋引き染め楮(こうぞ)紙の帙に納められている。それぞれ畳物の絵地 […]

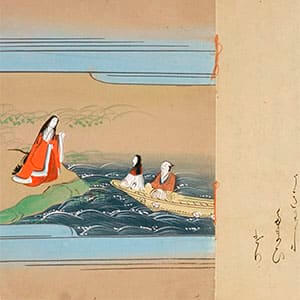

『大こくゑひす』は『大黒舞』『大悦物語』などとも称される、室町時代末期に成立した御伽草子である。

正月から極月(十二月)にいたるまで内裏、京の町々を中心に伝わる年中行事や遊びの数々、季節の自然などが月ごとに描かれ、その様子が絵と詞、交互に書き連ねられています。

勅命を受けた源頼光による鬼退治談で、絵巻物に仕立てられた奈良絵本。都でのシーンが多く登場する『羅生門』に比して、『大江山奇譚』はその名のごとく、都の郊外、荒々しい千丈ヶ嶽(大江山)、不気味な鬼ヶ城を描く場面に絵や詞の多くが割かれている。

『いはや』の書名については、置き去りにされた主人公の姫が一時期育てられた住居に因むものであり、『岩屋の草子』『岩屋』『岩屋物語』『岩屋姫物語』『対の屋姫物語』などの多様な名称で呼ばれている。

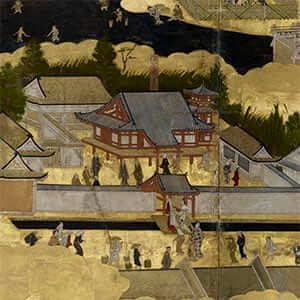

洛中洛外図屏風 Rakuchu rakugaizu byobu

『洛中洛外図屏風』は、国宝の上杉本をはじめとして、十六世紀ごろからさかんに製作され、近世京都の様子を視覚的にうかがうことのできる重要な資料である。本学所蔵本もそのひとつであり、左右一対、各隻六曲の画面に京都洛外の景色、洛中の町の様子が描かれている。

京洛三十六家山水花鳥人物図貼交屏風 Kyoraku sanjurokke sansui kacho jimbutsuzu harimaze byobu

「京洛三十六家 山水花鳥人物図貼交屏風」は、京都六角通油小路下ル本能寺町で両替商や貸金業を営んでいた前川五郎左衛門家に伝わったもので、平成15年(2003)に文書類と共に佛教大学附属図書館の所蔵となった。円山四条派を中心に、土佐派や京狩野も含む京坂で活躍した絵師三十六名の作品が貼り交ぜられており、当時の画壇の縮図とも言うべきものである。