有

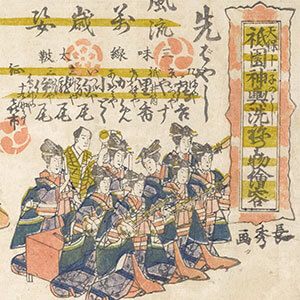

祇園神輿洗ねり物繪容 : 天保十一子のとし Gion mikoshiarai nerimono eyo : tenpo 11 ne no toshi

中村, 長秀 Nakamura, Nagahide

神輿洗は祇園祭の神輿を鴨川の水で清める儀式で、神幸祭に先立つ7月10日(旧暦5月晦日)と還幸祭の後の28日(旧暦6月18日)に行われる。その際に祇園遊郭では芸妓や周辺の町人たちが、流行りの芸能などに取材したさまざまな仮装 […]

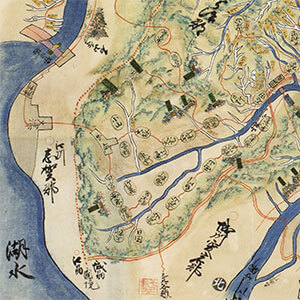

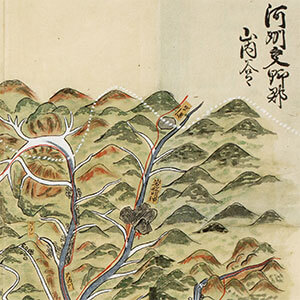

山城國近江國土砂留塲山内谷々圖 Yamashiro no kuni omi no kuni dosya tomeba sannai tanidanizu

『河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖』『山城國近江國土砂留塲山内谷々圖』(以上、標題は題簽による)『河州交野郡山内谷々』(標題は内題による)の三点が、柿渋引き染め楮(こうぞ)紙の帙に納められている。それぞれ畳物の絵地 […]

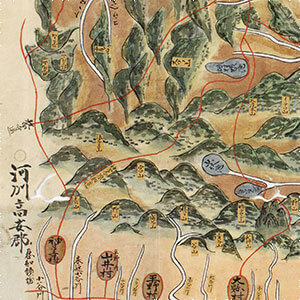

河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖 Kawachi no kuni ogatagun asukabegun dosya tomeba sannai tanidanizu

『河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖』『山城國近江國土砂留塲山内谷々圖』(以上、標題は題簽による)『河州交野郡山内谷々』(標題は内題による)の三点が、柿渋引き染め楮(こうぞ)紙の帙に納められている。それぞれ畳物の絵地 […]

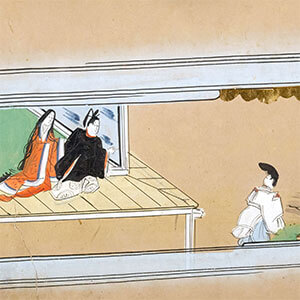

中将姫の説話は当麻曼荼羅の成立縁起の物語である。極楽往生を説く仏教説話であると同時に、姫の受難から発心に至る背景には継子いじめがあったとして、いわゆる継子物としても知られる。

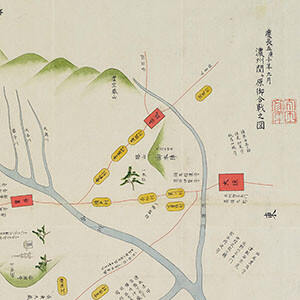

濃州関ケ原御合戰之圖 : 慶長五庚子年九月 Noshu sekigahara gokassen no zu : Keicho go kanoe ne no toshi kugatsu

太田正順氏により書写・収集された絵図コレクションのうちの一つで、「太田家庫」の印と、「明治三十五壬寅年三月写 太田正順」の墨書がある。本資料に描かれている「関ヶ原御合戦」とは慶長5(1600)年の関ヶ原の戦のことで、徳川家康率いる東軍と、石田三成率いる西軍が美濃(濃州)の関ヶ原で行った合戦である。本資料は明治35(1902)年の写であるが、徳川家康の陣を「御本陣」としていることから、原本は江戸時代に作成されたものと考えられる。

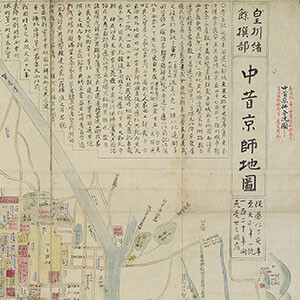

中昔京師地圖 : 皇州緒餘撰部 Nakamukashi keishi chizu : koshu shoyosembu

森, 幸安 Mori, Koan

森幸安が手がけた絵図の写し。応仁元(1467)年から天正期(1573-1591)までの約120年間の京都の状況を考証し、作成された。森幸安の「皇州緒餘撰部」は、寛延から宝暦年間(1748-1763)に作成されている。この中には本資料のように往古の京都の姿を描いたものもあれば、作成年代当時の姿を描いた絵図もある。

河州交野郡山内谷々 Kashu katanogun sannai tanidani

『河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖』『山城國近江國土砂留塲山内谷々圖』(以上、標題は題簽による)『河州交野郡山内谷々』(標題は内題による)の三点が、柿渋引き染め楮(こうぞ)紙の帙に納められている。それぞれ畳物の絵地 […]

『大こくゑひす』は『大黒舞』『大悦物語』などとも称される、室町時代末期に成立した御伽草子である。

正月から極月(十二月)にいたるまで内裏、京の町々を中心に伝わる年中行事や遊びの数々、季節の自然などが月ごとに描かれ、その様子が絵と詞、交互に書き連ねられています。

勅命を受けた源頼光による鬼退治談で、絵巻物に仕立てられた奈良絵本。都でのシーンが多く登場する『羅生門』に比して、『大江山奇譚』はその名のごとく、都の郊外、荒々しい千丈ヶ嶽(大江山)、不気味な鬼ヶ城を描く場面に絵や詞の多くが割かれている。