ランダム

:作品タイトルに含まれる個別アイテムイメージを、ランダムに表示しています。

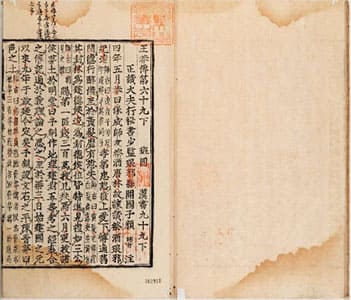

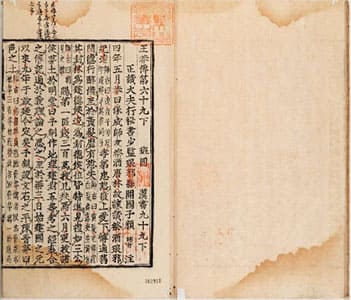

本書は完本ではなく、全三十六冊のうち原本は三十一冊で、列伝第一九から第二十五、第四十から第五十二までの四冊は和刻本の漢書評林を配している。 本書には室町時代の京都五山の僧と思われる人の訓点や書入れが多くある。今のところ、本書はこの種のものでは世界の孤本で、非常に価値あるものである。詳細を見る

本書は完本ではなく、全三十六冊のうち原本は三十一冊で、列伝第一九から第二十五、第四十から第五十二までの四冊は和刻本の漢書評林を配している。 本書には室町時代の京都五山の僧と思われる人の訓点や書入れが多くある。今のところ、本書はこの種のものでは世界の孤本で、非常に価値あるものである。詳細を見る

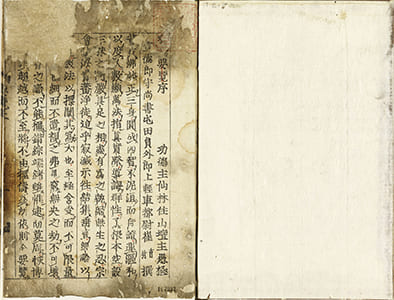

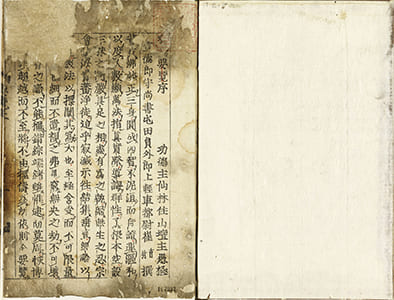

釋氏要覽 : 巻上 シャクシ ヨウラン : カンジョウ Shakushi yoran : Kanjo

宋代の道誠によって編さんされた、仏教語彙集。古活字版。『釋氏要覽』の古活字版には、慶長より前に刊行された五山版(無刊記)と、慶長から元和年間(1596~1623)に刊行された無刊記版の2種あり、本資料は後者にあたると考えられる。詳細を見る

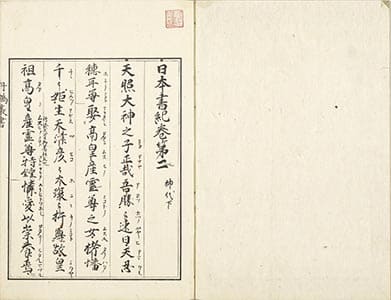

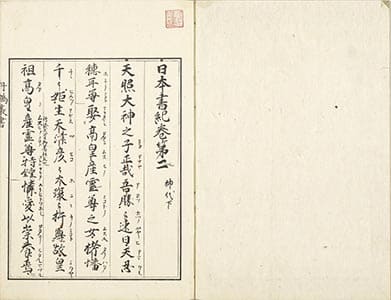

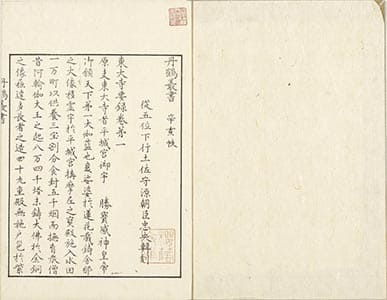

日本書紀 : 2 ニホン ショキ : 2 Nihon shoki : 2 丹鶴叢書:辛亥帙

奈良時代に成立した日本最初の編年体の歴史書。全30巻のうち、「丹鶴叢書」では神代巻の上下2巻を収録する。嘉元4(1306)年に書写された写本を模刻している。詳細を見る

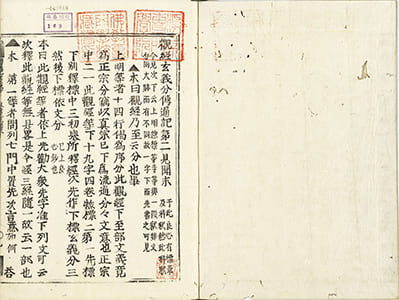

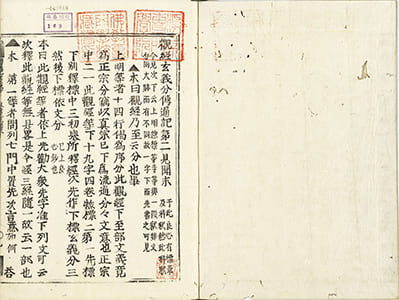

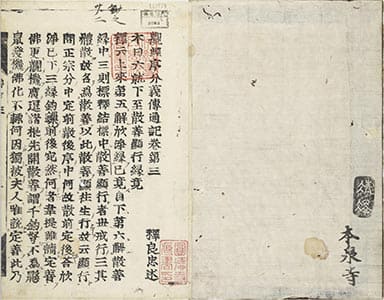

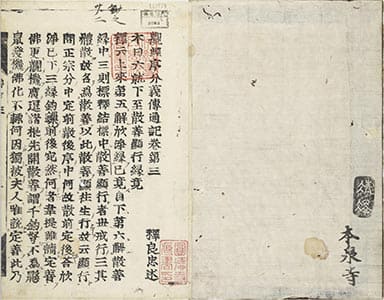

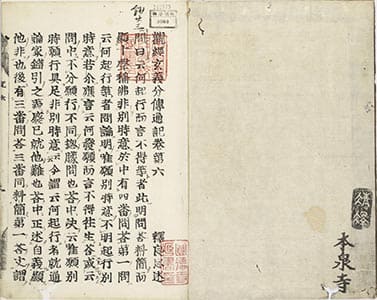

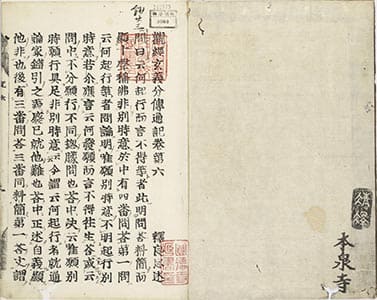

觀經玄義分傳通記見聞 : 2末 カンギョウ ゲンギブン デンズウキ ケンモン : 2 マツ Kangyo gengibun denzuki kemmon : 2 matsu 傳通記見聞

良忠『觀經玄義分傳通記』の注釈書である。享保14(1729)年、木活字により印刷されている。詳細を見る

浄家寺鑑 : 前集下1 ジョウケ ジカン : ゼンシュウ ゲ 1 Joke jikan : Zenshu Ge 1

洛中(京都の市中)の浄土宗寺院の名鑑。全8巻4冊で、巻之1には「寺鑑解義」、「浄家の寺院へ参詣せしむるに凡例是ある条々」、「寺鑑を見給ふの法」を掲載し、巻之2-8に浄土宗寺院228ヶ寺の概要(所在地、縁起等)を収録する。詳細を見る

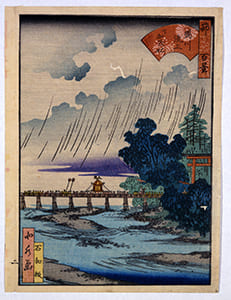

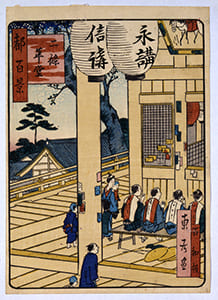

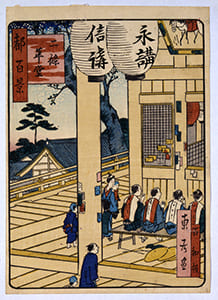

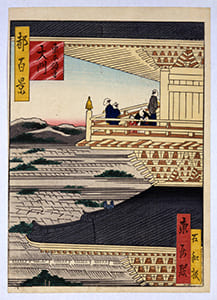

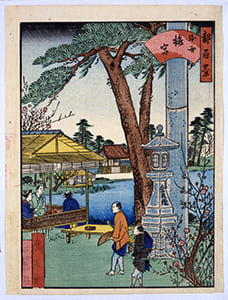

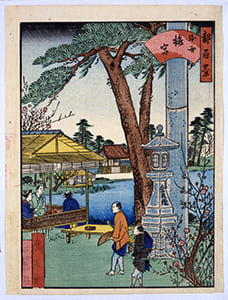

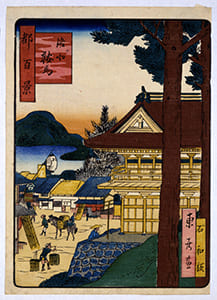

都名所百景 後半 : 空也堂 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン : クウヤドウ Miyako meisho hyakkei kohan : Kuyado

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

無量壽經鈔 : 第7 ムリョウジュキョウショウ : ダイ7 Muryojukyosho : Dai7 慶長版

鎌倉時代の僧・了慧道光(1243-1330)が永仁4年(1296)に撰述した「仏説無量壽経」の注釈書。本書は「洛陽七條寺内平井近江法橋良專開板/于時慶長二十年乙夘初夏上旬」の刊記をもつ古活字版である。詳細を見る

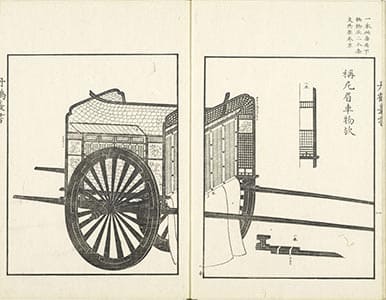

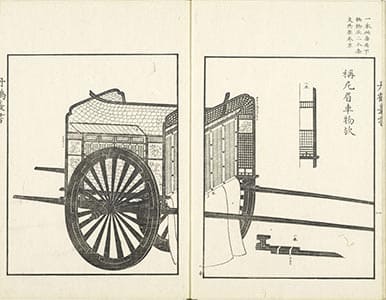

九條家車圖 : 1 クジョウケ クルマ ズ : 1 Kujoke kuruma zu : 1 丹鶴叢書:戊申帙

牛車の図8点を収録した書。牛車に施された装飾等が詳細に描かれる。「九条家車図」という題は後に付与されたもので、全てが九条家の牛車を描いたものというわけではなく、「平安時代以来摂関家で乗用された牛車を図示したものに、鎌倉時代前期に近衛家で制作した牛車絵を増補したもの」であると考えられている。詳細を見る

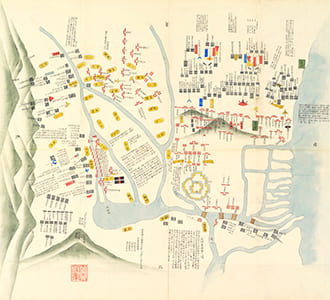

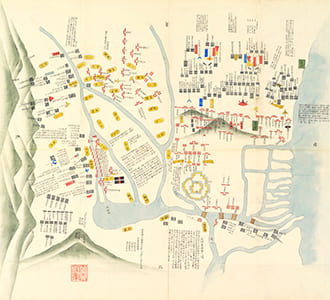

大坂夏御陣之図 : 1 オオサカ ナツ ゴジン ノ ズ : 1 Osaka natsu gojin no zu : 1

大坂の陣(大坂冬の陣、夏の陣)は、徳川氏が豊臣氏を二度にわたって攻め滅ぼした戦い。本絵図はこのうち慶長20(元和元〈1615〉)年の大坂夏の陣の配陣を描いている。詳細を見る

都名所百景 前半 : 壬生寺狂言 ミヤコ メイショ ヒャッケイ ゼンハン : ミブデラ キョウゲン Miyako meisho hyakkei zenhan : Mibudera kyogen

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

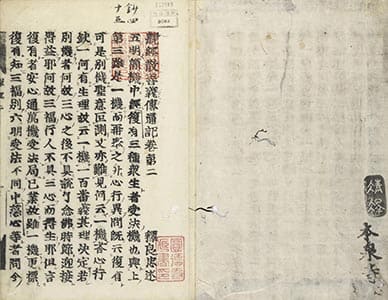

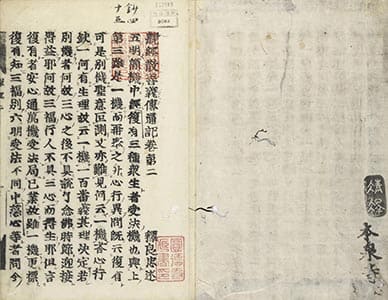

觀經散善義傳通記 : 巻第2 カンギョウ サンゼンギ デンズウキ : カン ダイ2 Kangyo sanzengi denzuki : Kan dai2 觀經疏傳通記

浄土宗第三祖良忠(一一九九-一二八七)撰。善導の観経疏四巻を注釈したもので、玄義分記六巻、序分義記三巻、定善義記三巻、散善義記三巻の計十五巻の書。詳細を見る

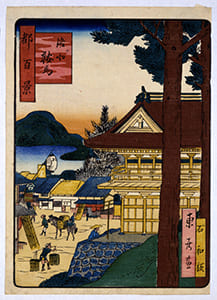

都名所百景 後半 : 二條革堂 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン : ニジョウ コウドウ Miyako meisho hyakkei kohan : Nijo kodo

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

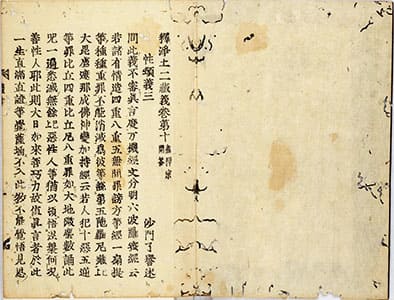

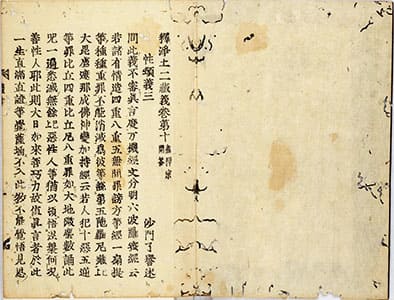

釋淨土二藏義 : 1-3 シャク ジョウド ニゾウギ : 1-3 Shaku jodo nizogi : 1-3 光慶寺旧蔵本

「釈浄土二蔵義」は、法然上人以来の浄土宗義を集大成した書で、浄土宗第七祖の聖冏(1341-1420)の著。本書は寛永5年以前の出版であり、伏見の光慶寺で所蔵されていた。詳細を見る

「京洛三十六家 山水花鳥人物図貼交屏風」は、京都六角通油小路下ル本能寺町で両替商や貸金業を営んでいた前川五郎左衛門家に伝わったもので、平成15年(2003)に文書類と共に佛教大学附属図書館の所蔵となった。円山四条派を中心に、土佐派や京狩野も含む京坂で活躍した絵師三十六名の作品が貼り交ぜられており、当時の画壇の縮図とも言うべきものである。詳細を見る

「京洛三十六家 山水花鳥人物図貼交屏風」は、京都六角通油小路下ル本能寺町で両替商や貸金業を営んでいた前川五郎左衛門家に伝わったもので、平成15年(2003)に文書類と共に佛教大学附属図書館の所蔵となった。円山四条派を中心に、土佐派や京狩野も含む京坂で活躍した絵師三十六名の作品が貼り交ぜられており、当時の画壇の縮図とも言うべきものである。詳細を見る

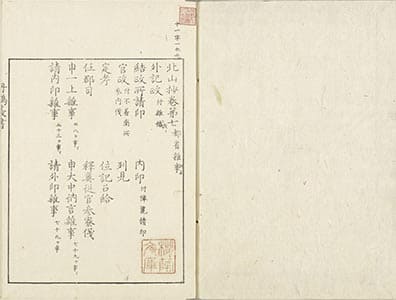

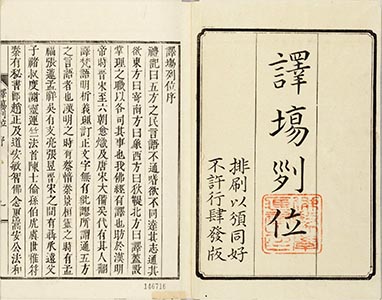

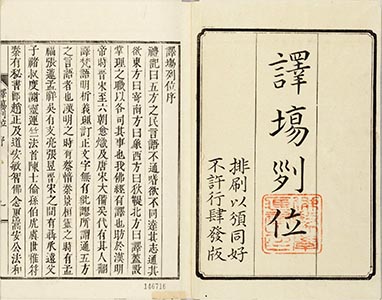

譯塲列位 : 1 ヤクジョウ レツイ : 1 Yakujo retsui : 1

浄土宗の僧侶、鵜飼徹定(1814-91)の著。法隆寺、西大寺、高山寺、増上寺その他で閲覧した諸経に附された経典の訳場に関与した諸人の役分、官位などを列挙したものを記録して後人の参考に資したものである。『古経題跋』とならんで、日本仏教界における考証学の嚆矢となる。詳細を見る

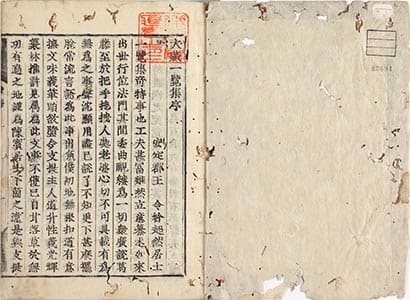

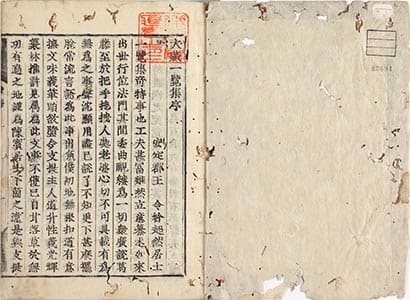

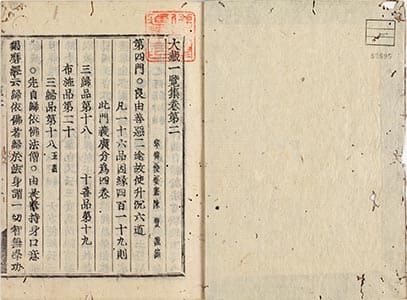

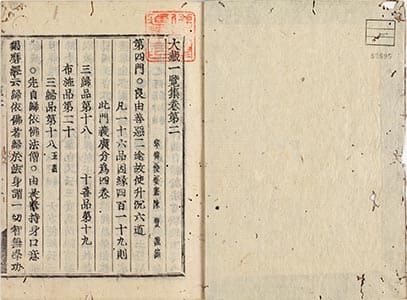

大藏一覽集 : 序目・巻1 ダイゾウ イチランシュウ da zang yi lan ji : ジョモク・マキ1 Daizo ichiranshu : Jomoku・Maki1

宋の陳実編の仏教書である。日本では応永期の五山版や、古活字版二種、近世期の木版などが刊行されている。本書は古活字版で、江戸初期刊行と推測される。蔵書印はないが、各巻末に「宥範求之」と墨書がある。詳細を見る

草根集 : 7 ソウコンシュウ : 7 Sokonshu : 7 丹鶴叢書:己酉帙

室町時代の禅僧・正徹(しょうてつ)の和歌集。全15巻で、1万1000余首を収録する。正徹の弟子の正広(しょうこう)が編纂した。詳細を見る

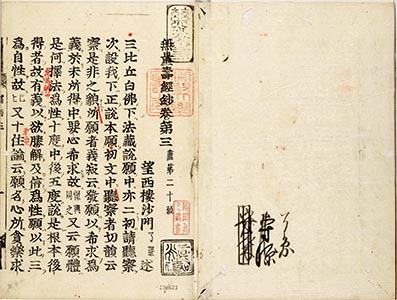

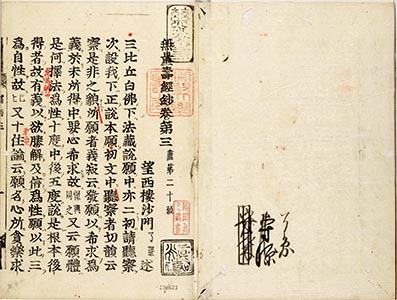

無量壽經鈔 : 第3 ムリョウジュキョウショウ : ダイ3 Muryojukyosho : Dai3 慶長版

鎌倉時代の僧・了慧道光(1243-1330)が永仁4年(1296)に撰述した「仏説無量壽経」の注釈書。本書は「洛陽七條寺内平井近江法橋良專開板/于時慶長二十年乙夘初夏上旬」の刊記をもつ古活字版である。詳細を見る

觀經玄義分傳通記見聞 : 6末 カンギョウ ゲンギブン デンズウキ ケンモン : 6 マツ Kangyo gengibun denzuki kemmon : 6 matsu 傳通記見聞

良忠『觀經玄義分傳通記』の注釈書である。享保14(1729)年、木活字により印刷されている。詳細を見る

花洛細見圖 : 11 カラク サイケンズ : 11 Karaku saikenzu : 11

古今刊行されつづけている京都本のひとつです。元禄十七(一七〇四)年の序をもち、表紙題簽には「寶永」と冠する地誌ですから、江戸期の京都本のなかでは中期にかけてのものといえましょう。「花洛」とは花の都京都のことであり、京都の社寺仏閣や花の名所とともにおもな年中行事があわせて紹介されています。詳細を見る

觀經序分義傳通記 : 巻第3 カンギョウ ジョブンギ デンズウキ : カン ダイ3 Kangyo jobungi denzuki : Kan dai3 觀經疏傳通記

浄土宗第三祖良忠(一一九九-一二八七)撰。善導の観経疏四巻を注釈したもので、玄義分記六巻、序分義記三巻、定善義記三巻、散善義記三巻の計十五巻の書。詳細を見る

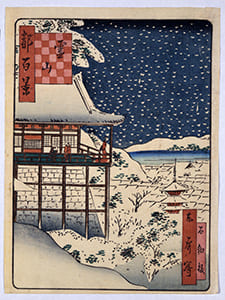

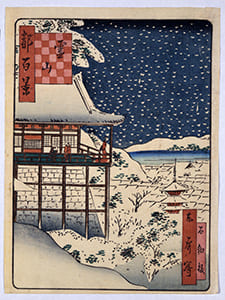

都名所百景 後半 : 霊山 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン : リョウゼン Miyako meisho hyakkei kohan : Ryozen

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

都名所百景 後半 : 洛西梅宮 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン : ラクサイ ウメノミヤ Miyako meisho hyakkei kohan : Rakusai umenomiya

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

觀經玄義分傳通記 : 巻第6 カンギョウ ゲンギブン デンズウキ : カン ダイ6 Kangyo gengibun denzuki : Kan dai6 觀經疏傳通記

浄土宗第三祖良忠(一一九九-一二八七)撰。善導の観経疏四巻を注釈したもので、玄義分記六巻、序分義記三巻、定善義記三巻、散善義記三巻の計十五巻の書。詳細を見る

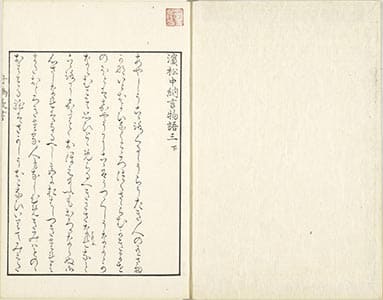

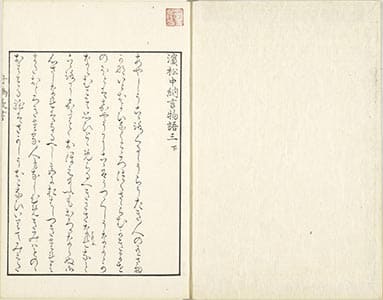

濵松中納言物語 : 3下 ハママツ チュウナゴン モノガタリ : 3ゲ Hamamatsu chunagon monogatari : 3Ge 丹鶴叢書:戊申帙

平安後期に成立した物語。作者は菅原孝標女と言われる。詳細を見る

都名所百景 後半 : 真如堂 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン : シンニョドウ Miyako meisho hyakkei kohan : Shinnyodo

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

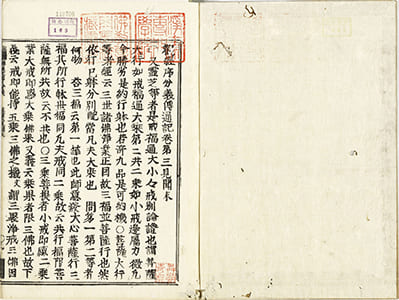

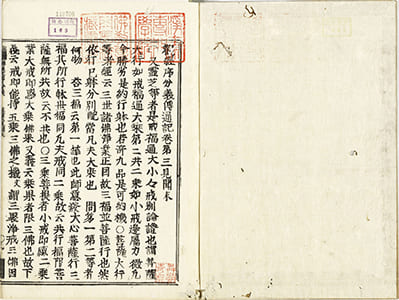

大藏一覽集 : 巻2 ダイゾウ イチランシュウ da zang yi lan ji : マキ2 Daizo ichiranshu : Maki2

宋の陳実編の仏教書である。日本では応永期の五山版や、古活字版二種、近世期の木版などが刊行されている。本書は古活字版で、江戸初期刊行と推測される。蔵書印はないが、各巻末に「宥範求之」と墨書がある。詳細を見る

觀經序分義傳通記見聞 : 3末 カンギョウ ジョブンギ デンズウキ ケンモン : 3 マツ Kangyo jobungi denzuki kemmon : 3 matsu 傳通記見聞

良忠『觀經散善義傳通記』の注釈書である。享保16(1731)年、木活字により印刷されている。詳細を見る

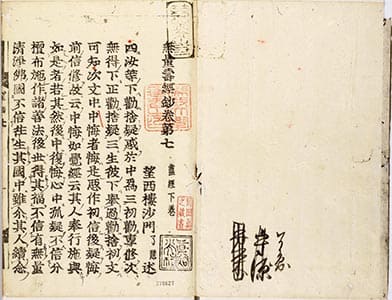

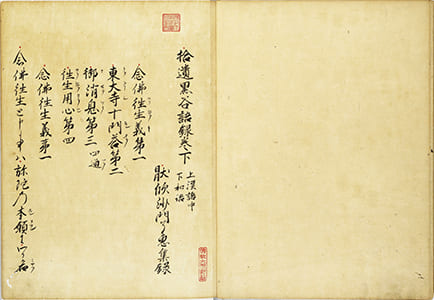

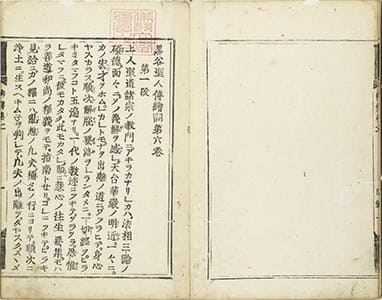

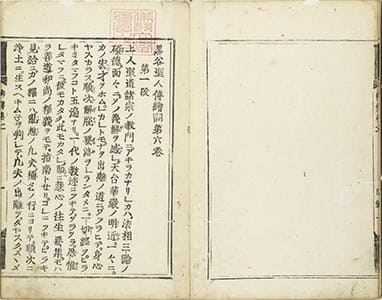

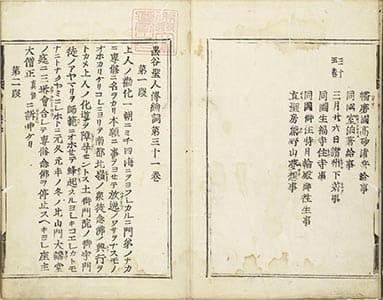

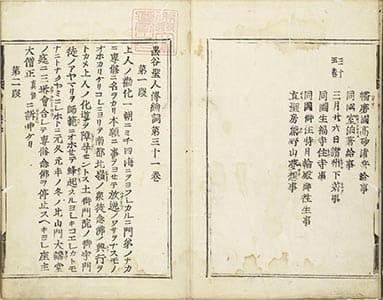

黒谷上人語燈録 : 巻7 クロダニ ショウニン ゴトウロク : マキ7 Kurodani shonin gotoroku : Maki7

望西楼了慧道光(1243-1330)編。法然上人の著述・法語・消息のうち和語のものだけを集めたもの。本篇五冊と拾遺二冊より成る。本篇は文永12(1275)年の編集になるが、拾遺の編集年時は未詳。詳細を見る

花洛細見圖 : 3 カラク サイケンズ : 3 Karaku saikenzu : 3

古今刊行されつづけている京都本のひとつです。元禄十七(一七〇四)年の序をもち、表紙題簽には「寶永」と冠する地誌ですから、江戸期の京都本のなかでは中期にかけてのものといえましょう。「花洛」とは花の都京都のことであり、京都の社寺仏閣や花の名所とともにおもな年中行事があわせて紹介されています。詳細を見る

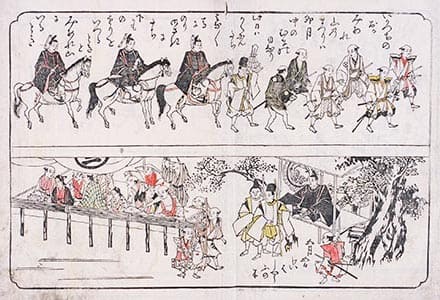

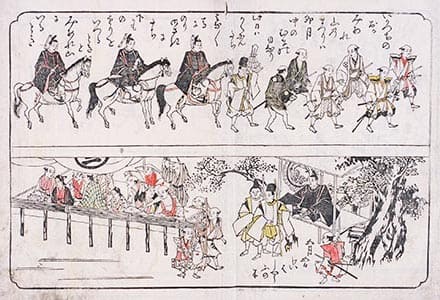

黒谷聖人傳繪詞 : 1 クロダニ ショウニンデン エコトバ : 1 Kurodani shoninden ekotoba : 1

本書は知恩院蔵国宝の「法然上人行状畫図」四十八巻の詞書を片仮名交りに印成したものである。表題と本文題は「黒谷聖人伝絵詞」であるが、内題のみ「本朝祖師絵師」とある。本書は浄土教古活字版のなか片仮名の活字版として特色のあるものである。詳細を見る![[京小繪圖] : 1](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kyoshoezu-01.jpg)

[京小繪圖] : 1 キョウ ショウ エズ : 1 Kyo sho ezu : 1

単色刷の京都図。他の京都図と異なり、山々や建造物が絵画的に描かれていない。また図の内容は宝暦9(1759)年に野田弥兵衛が刊行した「宝暦改正京絵図道法付」に似ているが、本資料の方が収載範囲が狭く、郊外の村名はほとんど削除されている。詳細を見る

都名所百景 後半 : 洛北鞍馬 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン : ラクホク クラマ Miyako meisho hyakkei kohan : Rakuhoku kurama

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

黒谷聖人傳繪詞 : 2 クロダニ ショウニンデン エコトバ : 2 Kurodani shoninden ekotoba : 2

本書は知恩院蔵国宝の「法然上人行状畫図」四十八巻の詞書を片仮名交りに印成したものである。表題と本文題は「黒谷聖人伝絵詞」であるが、内題のみ「本朝祖師絵師」とある。本書は浄土教古活字版のなか片仮名の活字版として特色のあるものである。詳細を見る

釋淨土二藏義 : 10-12 シャク ジョウド ニゾウギ : 10-12 Shaku jodo nizogi : 10-12 光慶寺旧蔵本

「釈浄土二蔵義」は、法然上人以来の浄土宗義を集大成した書で、浄土宗第七祖の聖冏(1341-1420)の著。本書は寛永5年以前の出版であり、伏見の光慶寺で所蔵されていた。詳細を見る

往生禮讚私記 : 巻上 オウジョウ ライサン シキ : カンジョウ Ojo raisan shiki : Kanjo

善導「往生礼讃」の注釈書である。浄土宗第三祖である良忠の著作。本書は下巻を欠くため刊記が確認できないが、他本との照合により慶長16年(1611)に刊行された古活字本と推測される。詳細を見る

觀經序分義傳通記見聞 : 1 カンギョウ ジョブンギ デンズウキ ケンモン : 1 Kangyo jobungi denzuki kemmon : 1 傳通記見聞

良忠『觀經散善義傳通記』の注釈書である。享保16(1731)年、木活字により印刷されている。詳細を見る

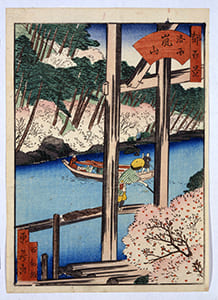

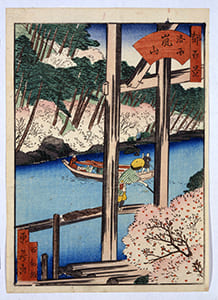

都名所百景 前半 : 洛西嵐山 ミヤコ メイショ ヒャッケイ ゼンハン : ラクサイ ランザン Miyako meisho hyakkei zenhan : Rakusai ranzan

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

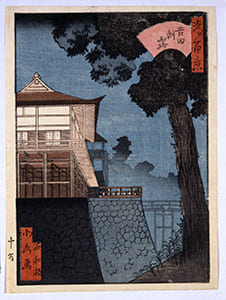

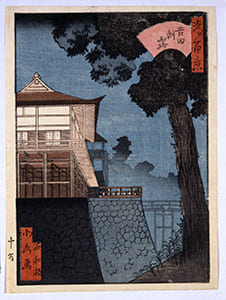

都名所百景 前半 : 吉田朝霧 ミヤコ メイショ ヒャッケイ ゼンハン : ヨシダ アサギリ Miyako meisho hyakkei zenhan : Yoshida asagiri

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

黒谷聖人傳繪詞 : 7 クロダニ ショウニンデン エコトバ : 7 Kurodani shoninden ekotoba : 7

本書は知恩院蔵国宝の「法然上人行状畫図」四十八巻の詞書を片仮名交りに印成したものである。表題と本文題は「黒谷聖人伝絵詞」であるが、内題のみ「本朝祖師絵師」とある。本書は浄土教古活字版のなか片仮名の活字版として特色のあるものである。詳細を見る

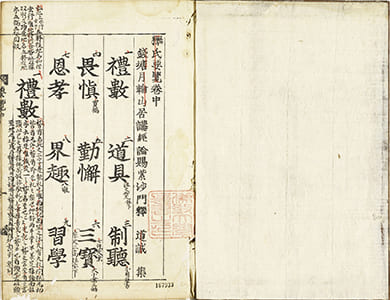

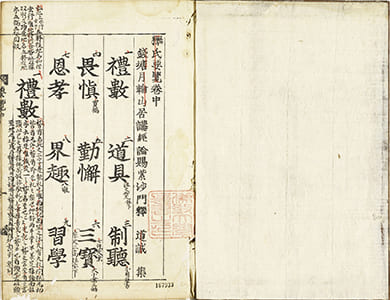

釋氏要覽 : 巻中 シャクシ ヨウラン : カンチュウ Shakushi yoran : Kanchu

宋代の道誠によって編さんされた、仏教語彙集。古活字版。『釋氏要覽』の古活字版には、慶長より前に刊行された五山版(無刊記)と、慶長から元和年間(1596~1623)に刊行された無刊記版の2種あり、本資料は後者にあたると考えられる。詳細を見る

萬代和歌集 : 5-6 マンダイ ワカシュウ : 5-6 Mandai wakashu : 5-6 丹鶴叢書:戊申帙

鎌倉中期に成立した私撰集。上代から当代の、勅撰集に収録されていない歌約3800首を収める。詳細を見る

濵松中納言物語 : 1下 ハママツ チュウナゴン モノガタリ : 1ゲ Hamamatsu chunagon monogatari : 1Ge 丹鶴叢書:戊申帙

平安後期に成立した物語。作者は菅原孝標女と言われる。詳細を見る