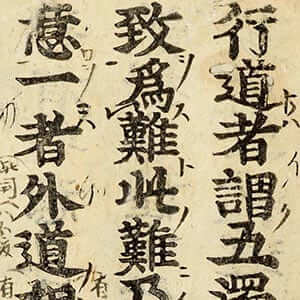

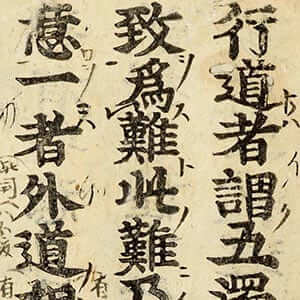

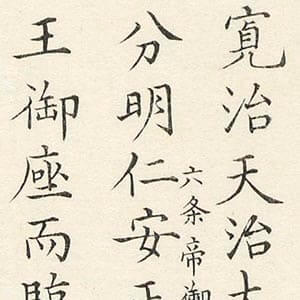

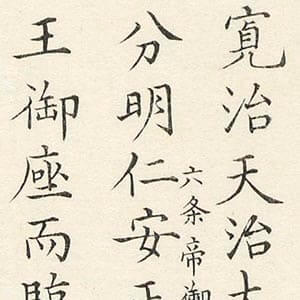

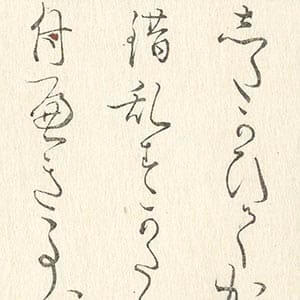

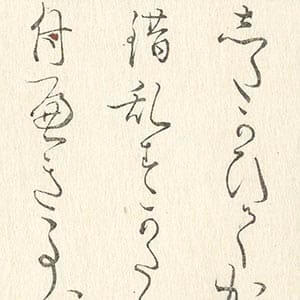

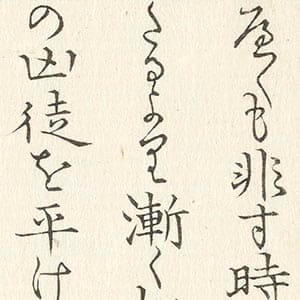

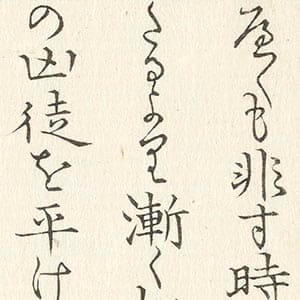

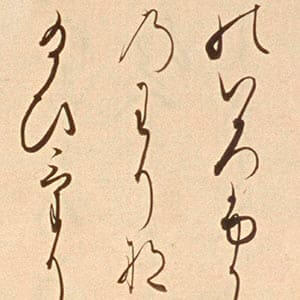

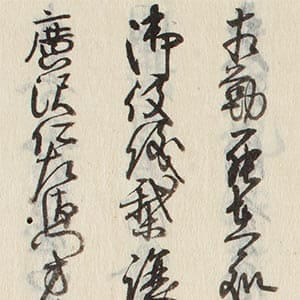

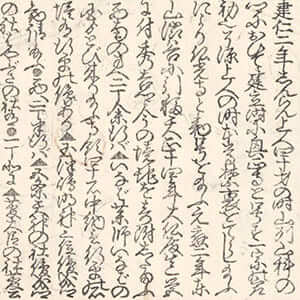

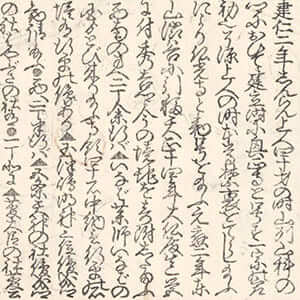

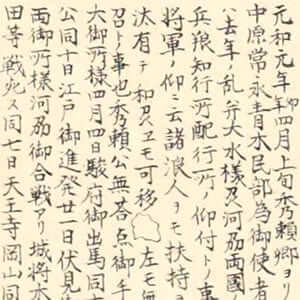

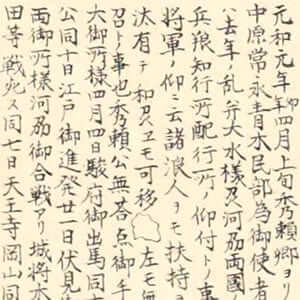

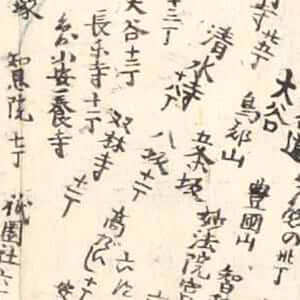

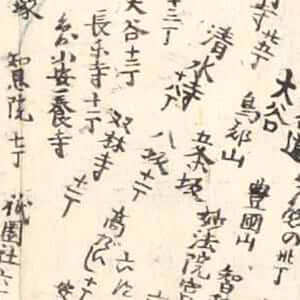

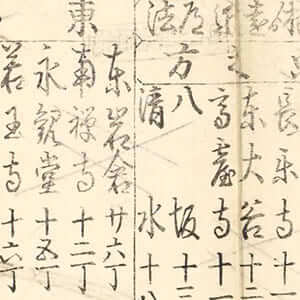

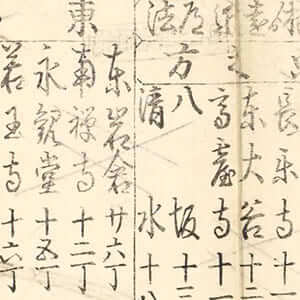

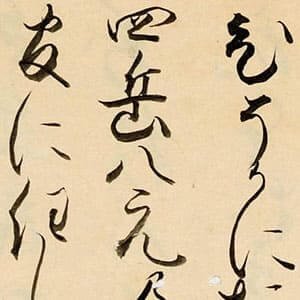

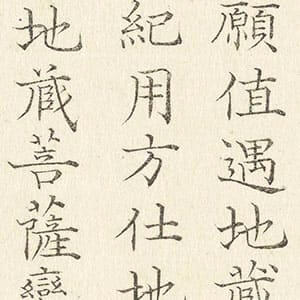

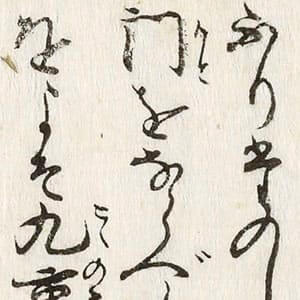

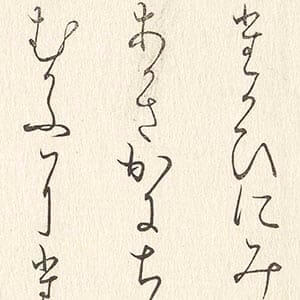

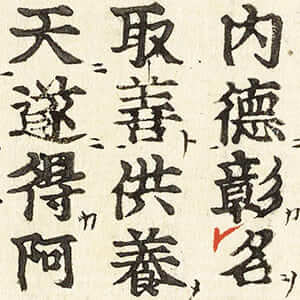

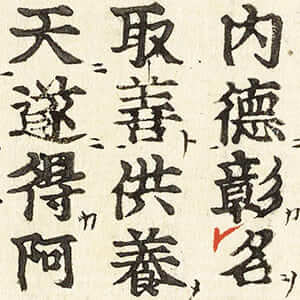

書体

:書体の個性に注目し、作品中の文字を切り取って表示しています。作品タイトル単位での表示です。-

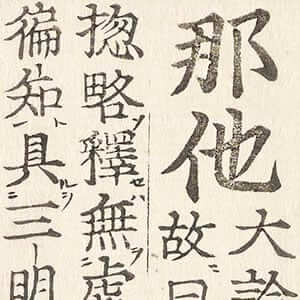

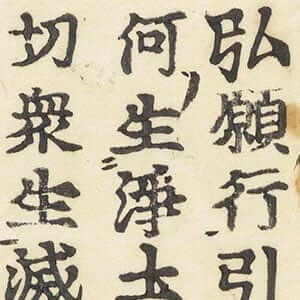

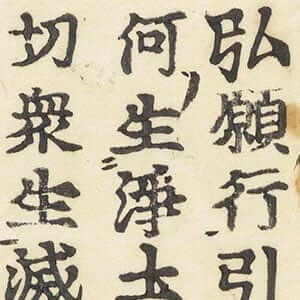

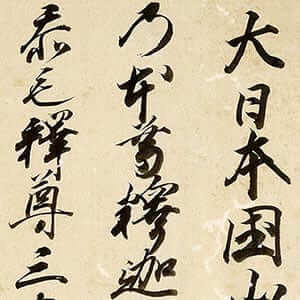

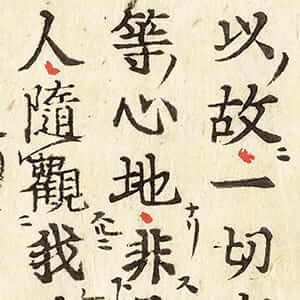

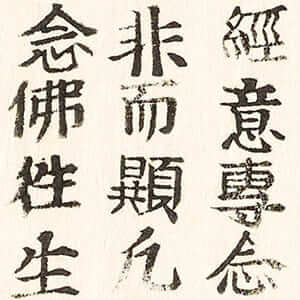

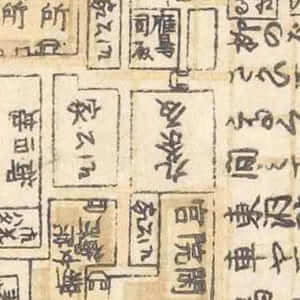

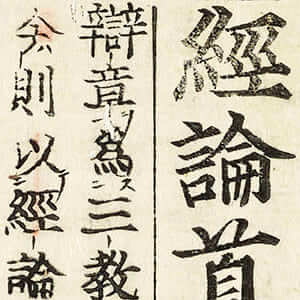

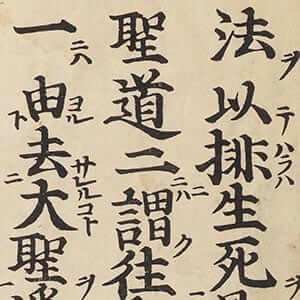

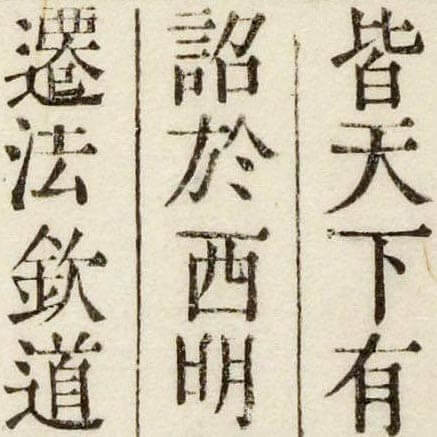

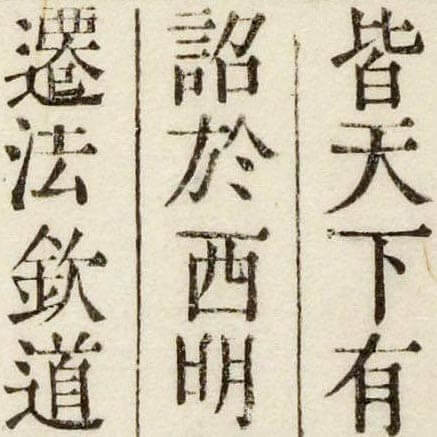

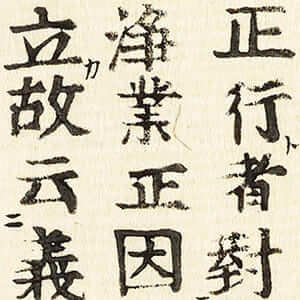

選擇本願念佛集 センチャク ホンガン ネンブツシュウ Senchaku hongan nembutsushu 江戸初期版

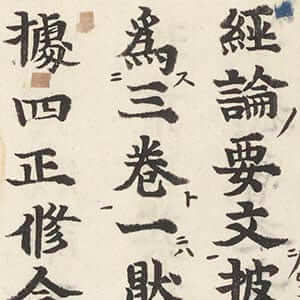

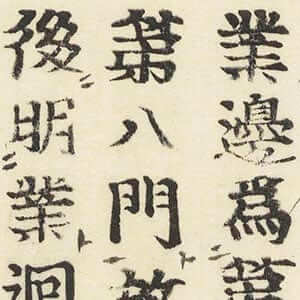

建久九年、九条兼実の要請に応じて法然が撰述したもので、京都廬山寺に現存する草稿本は、標題「選択本願念仏集」と冒頭「南無阿弥陀仏 往生之業念仏為先」の二十一字が源空自筆と伝えられる(重要文化財)。本書には刊記も年記もないため刊行にかかる確証をうることはできないが、江戸初期あるいはそれ以前の古活字版と推定される。詳細を見る -

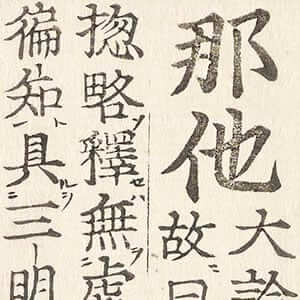

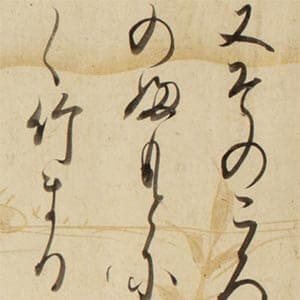

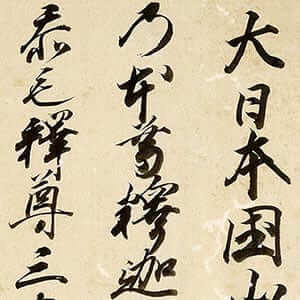

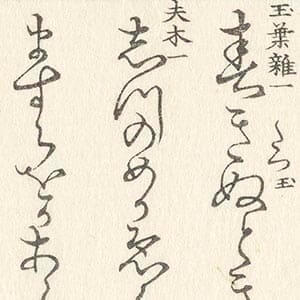

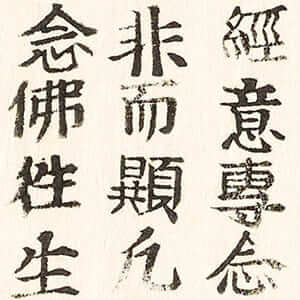

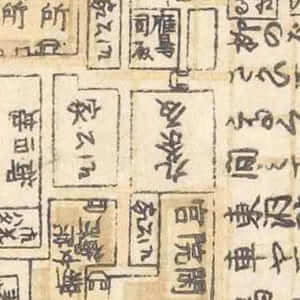

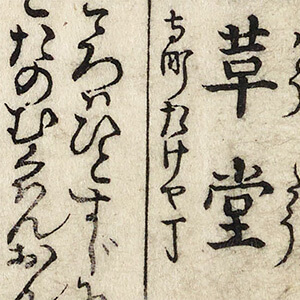

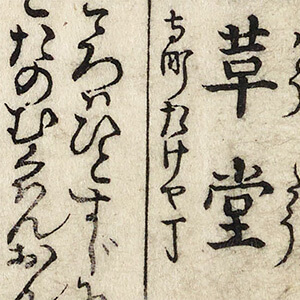

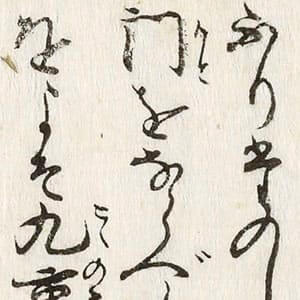

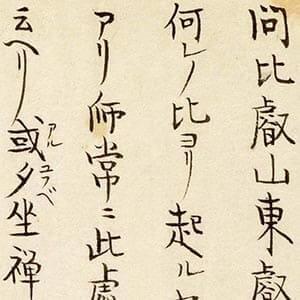

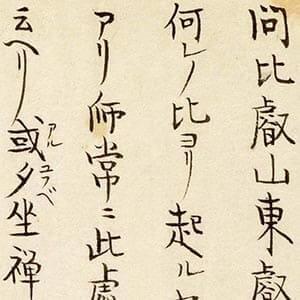

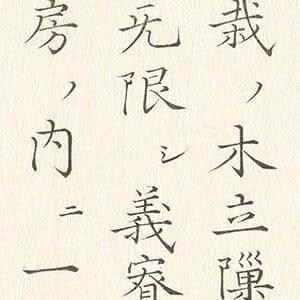

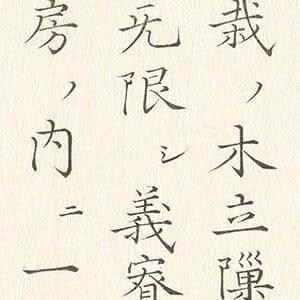

三條中山口傳 サンジョウ ナカヤマ クデン Sanjo nakayama kuden 丹鶴叢書:庚戌帙

鎌倉時代の公卿・三条公房が、朝廷の儀式等に関して、その父実房と外舅中山忠親の口伝を記した書。詳細を見る -

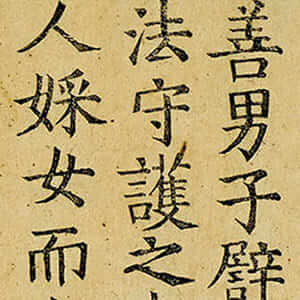

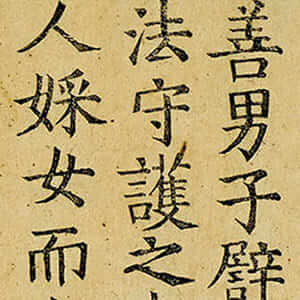

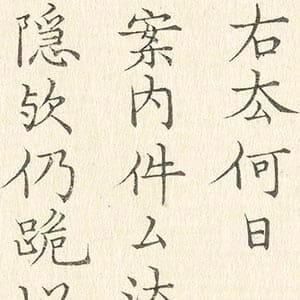

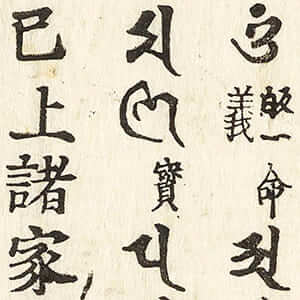

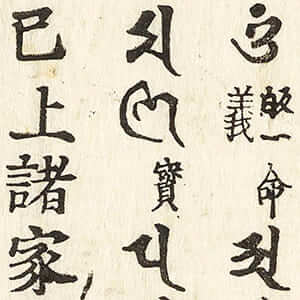

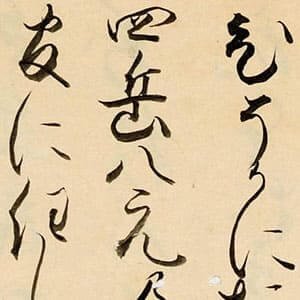

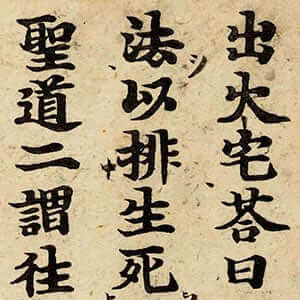

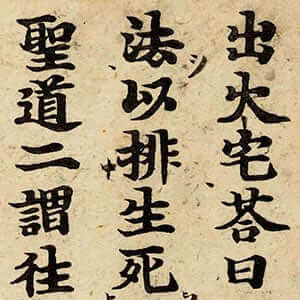

翻譯名義集 ホンヤク メイギシュウ fan yi ming yi ji Honyaku meigi

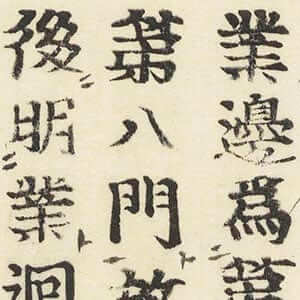

南宋時代に成立した梵漢辞典。刊記はないが、江戸初期刊行と推測される古活字版である。巻頭に本書編者の法雲について紹介した「蘇州景徳寺普潤大師行業記」を付す。詳細を見る -

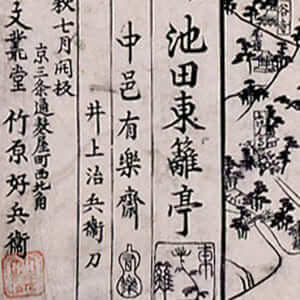

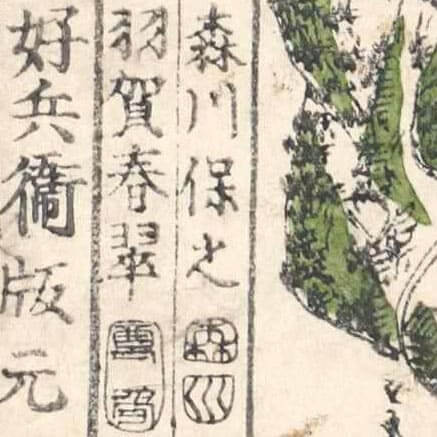

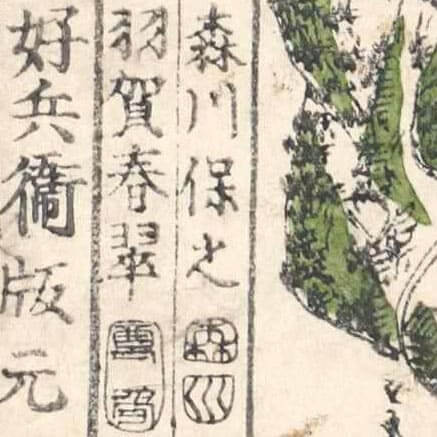

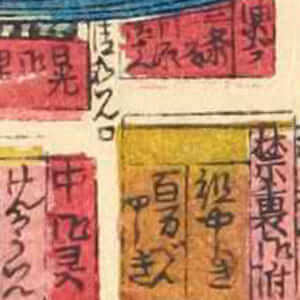

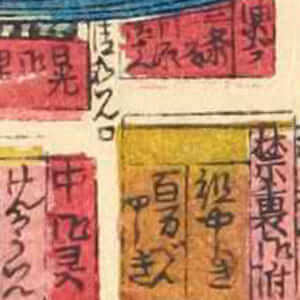

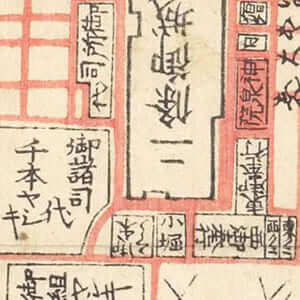

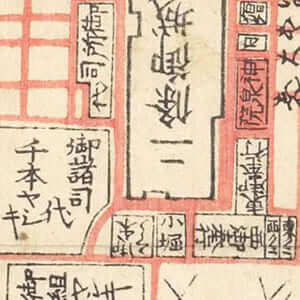

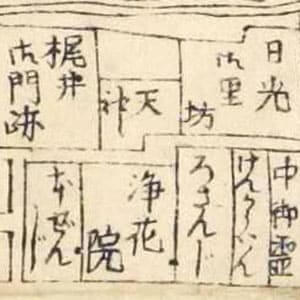

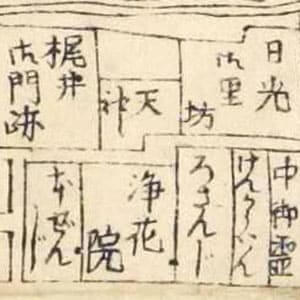

文化改正京都指掌圖 ブンカ カイセイ キョウト シショウズ Bunka Kaisei Kyoto shishozu 改正新板

多色刷の京都図。本資料には「文化九年申八月改正新板 板元 書林 京 正本屋吉兵衛 大坂 河内屋太助 同 小刀屋六兵衛」(書肆住所は省略)の刊記がある。内容と刊行年は同一だが、版元が京都の竹原好兵衛となっている版や、正本屋・河内屋・小刀屋が刊行した無彩色版が存在する。詳細を見る -

![[懐寳京繪圖]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kaihokyoezu2-letters.jpg)

![[懐寳京繪圖]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kaihokyoezu2-letters.jpg)

[懐寳京繪圖] カイホウ キョウ エズ Kaiho Kyo ezu

「懐宝京絵図」とほぼ同じ内容の京都図で、刊記も同一のものが入っているが、赤で刷られた道筋は細かい相違が見られる。また本資料には五山の舟形と妙法が赤で刷られているが、「懐宝京絵図」の方にはそれが見られない。詳細を見る -

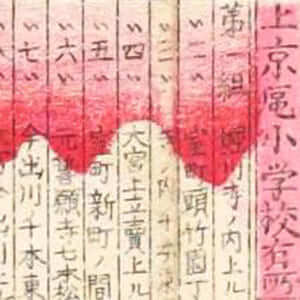

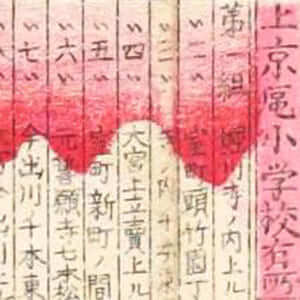

改正再刻亰都區組分細圖 カイセイ サイコク キョウトク クミワケ サイズ Kaisei saikoku Kyotoku kumiwake saizu

銅版多色刷の京都図。街区は色分けされ、漢数字で番号が振られているが、これは町組の番号である。各組には小学校が設置された。図の下には各組に設置された小学校の一覧がある。また郵便局の位置も記載がある。図中では寺社などの主要な建造物の他、郊外の集落や列車の姿も絵画的に表現されている。編輯者の橋本澄月は主に幕末期に活動した京都の銅版画家である。詳細を見る -

![[京小繪圖]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kyoshoezukaei-letters.jpg)

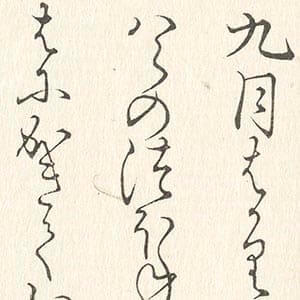

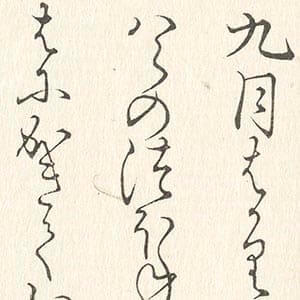

![[京小繪圖]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kyoshoezukaei-letters.jpg) 二色刷の京都図。「嘉永五年壬子九月御免版行」、「京都六角通柳馬場西へ入町 平野屋茂兵衛板」の刊記がある。街区は墨刷りで、山は絵画的に表現されているが、寺社等の建造物の絵は他の絵図と比較すると控えめである。詳細を見る

二色刷の京都図。「嘉永五年壬子九月御免版行」、「京都六角通柳馬場西へ入町 平野屋茂兵衛板」の刊記がある。街区は墨刷りで、山は絵画的に表現されているが、寺社等の建造物の絵は他の絵図と比較すると控えめである。詳細を見る -

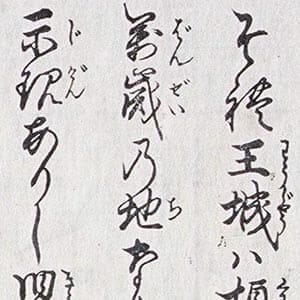

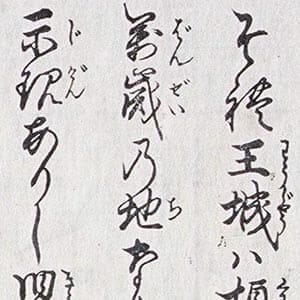

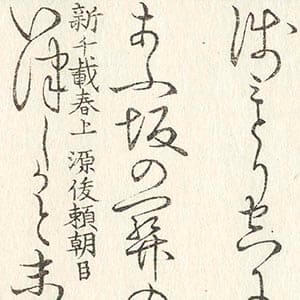

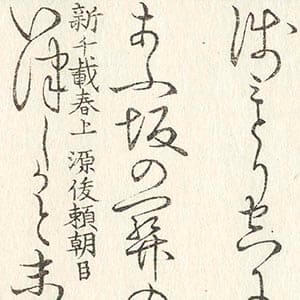

千とせのためし チトセ ノ タメシ Chitose no tameshi 丹鶴叢書:丹鶴外書

和歌山藩の付家老で新宮城主、「丹鶴叢書」の編纂者でもある水野忠央が編纂した古筆・古美術品等の図録。詳細を見る -

基盛朝臣鷹狩記 モトモリ アソン タカガリキ Motomori ason takagariki 丹鶴叢書:癸丑帙

鷹狩の歴史と故事等をまとめた書。持明院基盛の著作と言われてきたが、少なくとも前三分の二は西園寺実兼の著作であったと考えられている。詳細を見る -

後水尾院當時年中行事 ゴミズノオイン トウジ ネンジュウ ギョウジ Gomizunoin toji nenju gyoji 丹鶴叢書:丁未帙

後水尾天皇(1596-1680、在位1611-1629)が正保・慶安(1644-1651)頃、後光明天皇(1633-1654、在位1643-1654)に贈るために編纂したもので、その当時の朝廷の年中行事、特に世俗的・私的な性格を持つ行事を中心に、その内容を記している。詳細を見る -

-

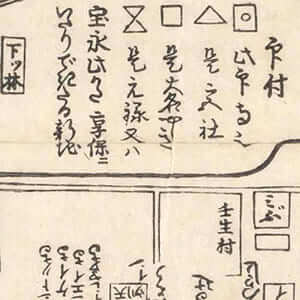

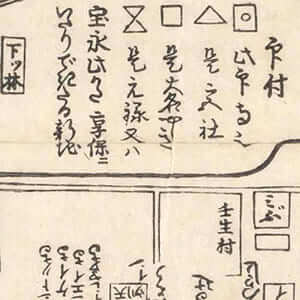

本資料は北辺を欠き、資料名も記されていない。また、刊記がなく、出版者や出版年も不明であるが、図の左下に「印付」(凡例)があり、「元禄又ハ宝永此かた享保ニいたりできたる新地」という記述があることから、本資料は少なくとも享保(1716-1735)以後の成立であることが分かる。詳細を見る

本資料は北辺を欠き、資料名も記されていない。また、刊記がなく、出版者や出版年も不明であるが、図の左下に「印付」(凡例)があり、「元禄又ハ宝永此かた享保ニいたりできたる新地」という記述があることから、本資料は少なくとも享保(1716-1735)以後の成立であることが分かる。詳細を見る -

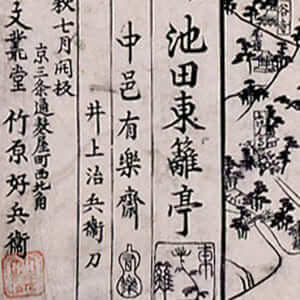

天保2(1831)年に刊行された単色刷の京都図。京都図の中では最大のサイズで、無彩色と彩色刷の二種があるという。京都図や京都の地誌を数多く手がけた池田東籬亭と、書肆の竹原好兵衛が本資料の出版に携わっている。詳細を見る

天保2(1831)年に刊行された単色刷の京都図。京都図の中では最大のサイズで、無彩色と彩色刷の二種があるという。京都図や京都の地誌を数多く手がけた池田東籬亭と、書肆の竹原好兵衛が本資料の出版に携わっている。詳細を見る -

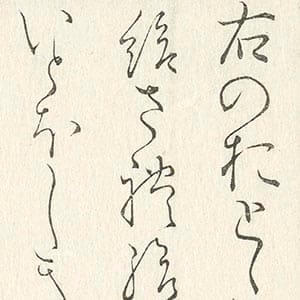

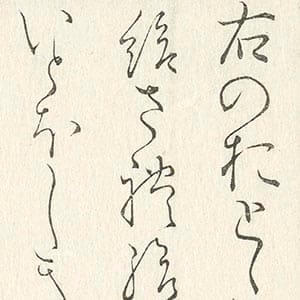

和泉式部續集 イズミシキブ ゾクシュウ Izumishikibu zokushu 丹鶴叢書:丁未帙

平安中期の歌人・和泉式部の歌集である「和泉式部集」のうちの続集。正集、続集、宸翰本、松井本の四種からなるうちの一つで、平安末期頃に成立したとされる。詳細を見る -

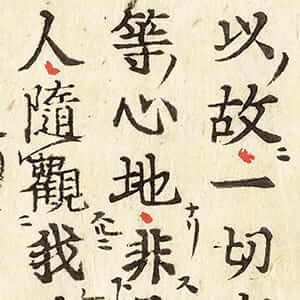

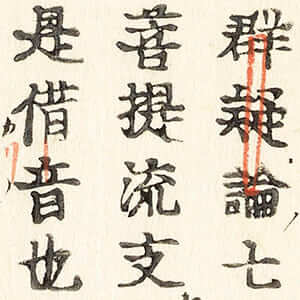

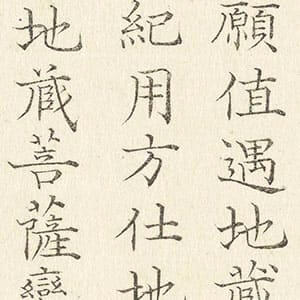

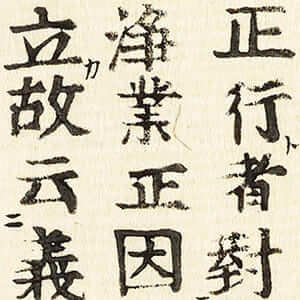

觀經玄義分傳通記 カンギョウ ゲンギブン デンズウキ Kangyo gengibun denzuki 觀經疏傳通記

浄土宗第三祖良忠(一一九九-一二八七)撰。善導の観経疏四巻を注釈したもので、玄義分記六巻、序分義記三巻、定善義記三巻、散善義記三巻の計十五巻の書。詳細を見る -

![[京繪圖]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kyoezubunka-letters.jpg)

![[京繪圖]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kyoezubunka-letters.jpg) 資料中に書名が入っていないため、資料名は仮名である。多色刷で、凡例はないが寺院は濃い赤、神社や公家屋敷は薄い赤、武家屋敷は緑などと色分けされている。枠外には「文化七年庚午新改正 京都寺町通四条下ル弐丁目 菊屋長兵衛蔵板」とある。菊屋長兵衛は本資料の他にも京都図を数多く出版している。詳細を見る

資料中に書名が入っていないため、資料名は仮名である。多色刷で、凡例はないが寺院は濃い赤、神社や公家屋敷は薄い赤、武家屋敷は緑などと色分けされている。枠外には「文化七年庚午新改正 京都寺町通四条下ル弐丁目 菊屋長兵衛蔵板」とある。菊屋長兵衛は本資料の他にも京都図を数多く出版している。詳細を見る -

-

大方廣十輪經 ダイホウコウ ジュウリンキョウ da fang guang shi lun jing Daihoko jurinkyo

「大方広十輪経」は8巻からなる仏教典籍。本書は巻子本で、巻第3のみが残る。詳細を見る -

清凉寺縁起繪詞 セイリョウジ エンギ エコトバ Seiryoji engi ekotoba

京都嵯峨清凉寺の釈迦如来像の由来を記す絵巻。「釈迦堂縁起」ともいう。原本は清凉寺所蔵で、永正12年(1515)頃の成立。原本の詞書は青蓮院尊応准后(1432-1514)、絵は狩野元信筆とされるが、詞書の筆者は年代的に矛盾する。原本、本絵巻とも全6巻のうち第6巻は詞書のみで絵はない。詳細を見る -

-

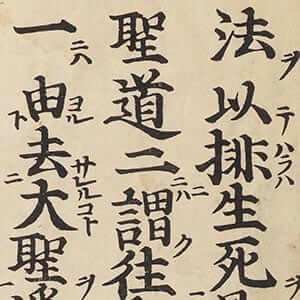

釋浄土二藏義 シャク ジョウド ニゾウギ Shaku jodo nizogi 本泉寺旧蔵本

「釈浄土二蔵義」は、法然上人依頼の浄土宗義を集大成した書で、浄土宗第七祖の聖冏(1341-1420)の著。本書には刊記がなく正確な刊年は不明であるが、寛永5年以前の刊行と考えられる。また、もとは本泉寺、圓徳寺で所蔵されていたことが分かる。詳細を見る -

-

嘉永改正新選亰繪圖 カエイ カイセイ シンセン キョウエズ Kaei kaisei shinsen Kyo ezu

多色刷の京都図。刊記に「嘉永五年壬子初春三刻 皇都書林 竹原好兵衛版元」とある。版元は京都図を数多く出版した竹原好兵衛である。他の竹原好兵衛版の京都図は街路が赤い筋で表示されていることが多いが、この図は街区が黄色で表示されている。本資料でも、山々や寺社等の建造物が絵画的に表現され、小路名などが詳細に書き込まれている。詳細を見る -

觀經玄義分傳通記見聞 カンギョウ ゲンギブン デンズウキ ケンモン Kangyo gengibun denzuki kemmon 傳通記見聞

良忠『觀經玄義分傳通記』の注釈書である。享保14(1729)年、木活字により印刷されている。詳細を見る -

光明真言初心要抄 コウミョウ シンゴン ショシン ヨウショウ Komyo shingon shoshin yosho

江戸時代初期の僧・頼慶(1562-1610)の著。本資料は古活字版で、高野山で刊行されたいわゆる高野版である。巻末には「慶長九年丙辰十月廿一日依初入者之嘱注 東寺末葉桑門頼慶」とあるが、干支の「丙辰」は誤りで「甲辰」が正しい。詳細を見る -

細見京繪圖 サイケン キョウ エズ Saiken Kyo ezu

色刷の絵図で、道筋は赤で刷られているが、退色している。「天明三年癸卯正月 正吉板」の刊記があることから、版元は京都の正本屋吉兵衛と考えられる。詳細を見る -

花洛細見圖 カラク サイケンズ Karaku saikenzu

古今刊行されつづけている京都本のひとつです。元禄十七(一七〇四)年の序をもち、表紙題簽には「寶永」と冠する地誌ですから、江戸期の京都本のなかでは中期にかけてのものといえましょう。「花洛」とは花の都京都のことであり、京都の社寺仏閣や花の名所とともにおもな年中行事があわせて紹介されています。詳細を見る -

『いはや』の書名については、置き去りにされた主人公の姫が一時期育てられた住居に因むものであり、『岩屋の草子』『岩屋』『岩屋物語』『岩屋姫物語』『対の屋姫物語』などの多様な名称で呼ばれている。詳細を見る

『いはや』の書名については、置き去りにされた主人公の姫が一時期育てられた住居に因むものであり、『岩屋の草子』『岩屋』『岩屋物語』『岩屋姫物語』『対の屋姫物語』などの多様な名称で呼ばれている。詳細を見る -

「前川五郎左衛門家文書」は、京都六角本能寺町に居を構えた前川五郎左衛門家に由来をもつ文書群です。前川家は、両替商をはじめ京都御用米会所貸付方や禁裏御香水役など、近世京都において多彩な活動に従事しました。本文書群は、こうした活動を伝える文書類を中心に、約3万点の資料から構成されています。詳細を見る

「前川五郎左衛門家文書」は、京都六角本能寺町に居を構えた前川五郎左衛門家に由来をもつ文書群です。前川家は、両替商をはじめ京都御用米会所貸付方や禁裏御香水役など、近世京都において多彩な活動に従事しました。本文書群は、こうした活動を伝える文書類を中心に、約3万点の資料から構成されています。詳細を見る -

京圖名所鑑 : 改正两面 キョウズ メイショ カガミ : カイセイ リョウメン Kyozu meisho kagami : kaisei ryomen

本資料は安永7(1778)年に京都の菊屋長兵衛により出版された京都図である。裏面に京都の神社仏閣などの名所の案内記がある。両面とも単色刷である。街区は墨刷ではなく白抜きとなっている。他の京絵図と同様、寺社名、各藩の京都屋敷の所在地、御土居等を記す。詳細を見る -

黒谷聖人傳繪詞 クロダニ ショウニンデン エコトバ Kurodani shoninden ekotoba

本書は知恩院蔵国宝の「法然上人行状畫図」四十八巻の詞書を片仮名交りに印成したものである。表題と本文題は「黒谷聖人伝絵詞」であるが、内題のみ「本朝祖師絵師」とある。本書は浄土教古活字版のなか片仮名の活字版として特色のあるものである。詳細を見る -

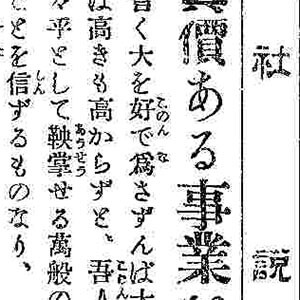

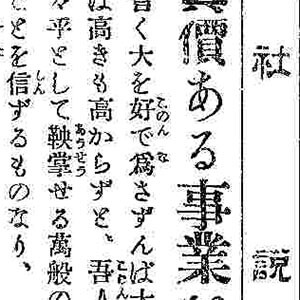

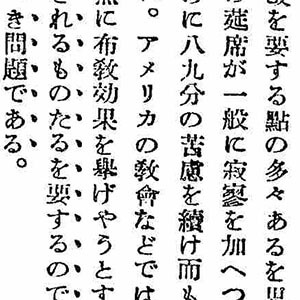

明敎新誌 メイキョウシンシ Meikyoshinshi β版

明治7から明治34年まで4,603号に亘って続いた仏教新聞です。特定の宗派に偏らない編集方針を採用し、内容も官報、各宗の録事、社説、雑報、論説、法語、文芸、寄書などバラエティーに飛んでおり、明治という時代の一側面を映し出す鏡となっております。詳細を見る -

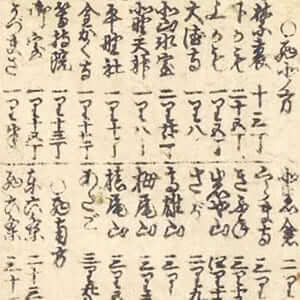

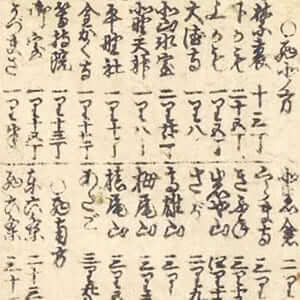

「洛陽三十三所観音」の案内記。副題に「御詠歌并ニ道法」とあるとおり、1番の六角堂から33番の清和院まで、それぞれの御詠歌や各寺院間の距離などを掲載する。洛陽三十三所観音は、近世には「雍州府志」や「京羽二重」など多くの地誌類に掲載されたという。詳細を見る

「洛陽三十三所観音」の案内記。副題に「御詠歌并ニ道法」とあるとおり、1番の六角堂から33番の清和院まで、それぞれの御詠歌や各寺院間の距離などを掲載する。洛陽三十三所観音は、近世には「雍州府志」や「京羽二重」など多くの地誌類に掲載されたという。詳細を見る -

大坂夏御陣之図 オオサカ ナツ ゴジン ノ ズ Osaka natsu gojin no zu

大坂の陣(大坂冬の陣、夏の陣)は、徳川氏が豊臣氏を二度にわたって攻め滅ぼした戦い。本絵図はこのうち慶長20(元和元〈1615〉)年の大坂夏の陣の配陣を描いている。詳細を見る -

都名所百景 後半 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン Miyako meisho hyakkei kohan

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る -

両面刷で、片面は京都図、もう片面は京都見物の際に有用な「京三条大橋ヨリ方角道法」、「京都縦横町小路並異名」などの記事を掲載する。京都図のある面は多色刷で、もう一方の面は単色刷である。他の京都図と比較して、内裏周辺や二条城が特に詳細に描かれている。詳細を見る

両面刷で、片面は京都図、もう片面は京都見物の際に有用な「京三条大橋ヨリ方角道法」、「京都縦横町小路並異名」などの記事を掲載する。京都図のある面は多色刷で、もう一方の面は単色刷である。他の京都図と比較して、内裏周辺や二条城が特に詳細に描かれている。詳細を見る -

古今都細見之圖 : 全 ココン ミヤコ サイケン ノ ズ : ゼン Kokon miyako saiken no zu : zen

旧平安京条坊図の上に両面刷別紙図(洛中および千本通以西の畑地等)を重ねて糸綴じし、古今を対照した絵図。文久3(1863)年に開通した西高瀬川に関する記載(「西高瀬新川筋」など)があることから、文久3年以降に刊行されたものと考えられる。詳細を見る -

平治物語 ヘイジ モノガタリ Heiji monogatari

軍記物語の一つ。『平治記』ともいう。『保元物語』『平家物語』『承久記』とあわせ四部合戦状とも称される。通例、三巻三冊で構成される。詳細を見る -

-

宋代の道誠によって編さんされた、仏教語彙集。古活字版。『釋氏要覽』の古活字版には、慶長より前に刊行された五山版(無刊記)と、慶長から元和年間(1596~1623)に刊行された無刊記版の2種あり、本資料は後者にあたると考えられる。詳細を見る

宋代の道誠によって編さんされた、仏教語彙集。古活字版。『釋氏要覽』の古活字版には、慶長より前に刊行された五山版(無刊記)と、慶長から元和年間(1596~1623)に刊行された無刊記版の2種あり、本資料は後者にあたると考えられる。詳細を見る -

京都御繪圖 : 文久新精 キョウト オエズ : ブンキュウ シンセイ Kyoto oezu : Bunkyu shinsei

多色刷の京都図。刊記には「文久二壬戌九月再版 三橋楼書房版」とある。竹原好兵衛が刊行した「文久改正新選京絵図」と配色や収載地域、内匡が同じで、建造物等の描き方も似ているが、同版ではない。詳細を見る -

今昔物語集 コンジャク モノガタリシュウ Konjaku monogatarishu 丹鶴叢書:甲寅帙

平安後期の説話集。全31巻だが、現在は巻8・18・21を欠く。「丹鶴叢書」には「辛亥帙」に巻11-12、「壬子帙」に巻13-14、「癸丑帙」に巻15-16、「甲寅帙」に巻17、「庚戌帙」に巻22-31を収録する。詳細を見る -

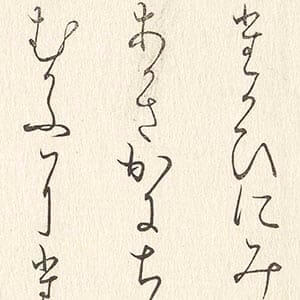

前参議教長卿集 サキノ サンギ ノリナガキョウシュウ Sakino sangi norinagakyoshu 丹鶴叢書:戊申帙

平安後期の公卿・藤原教長の私家集。約970首の和歌を収録する。詳細を見る -

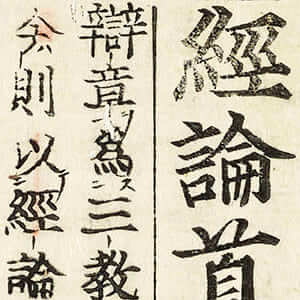

選擇本願念佛集 センチャク ホンガン ネンブツシュウ Senchaku hongan nembutsushu 寛永16年版

この本の刊行年である寛永十六(一六三九)年は、知恩院の諸堂が寛永十年に灰燼に帰すという大事故が突発し、御影堂の諸堂復興がはじまる年でもあった。刊行者である雄譽霊巖は、刊記に記すように今流布している本はあまりに字の脱増や誤まりが多いので当麻往生院本(元久本)によって開板したと記している。詳細を見る -

選擇本願念佛集 センチャク ホンガン ネンブツシュウ Senchaku hongan nembutsushu 建長版

法然が建久9(1198)年66歳の時、九条兼実の要請によって撰述したもの。内容は念仏の要文をあつめ、その要義を十六の章に分ちて論述してもので、浄土宗の根本聖典である。この古版本は、粘葉綴古版本十二種のなか、延応版に次ぐ古い版本で、建長3(1251)年の刊年をもつ西本願寺本、また東洋文庫本とも異版である。どちらにしても建長頃の古版本であることには疑いない。詳細を見る -

江戸時代の京都地誌で、仮名草子作者として名高い江戸時代前期の僧侶浅井了意の作。京都地誌の嚆矢といわれる明暦4年(1658)刊『京童(きょうわらんべ)』につづくもので、『京童』が社寺の縁起・来歴や読み物としての内容に力を入れているのに対し、『京雀』はその影響を受けながらも実用性が重視されている。詳細を見る

江戸時代の京都地誌で、仮名草子作者として名高い江戸時代前期の僧侶浅井了意の作。京都地誌の嚆矢といわれる明暦4年(1658)刊『京童(きょうわらんべ)』につづくもので、『京童』が社寺の縁起・来歴や読み物としての内容に力を入れているのに対し、『京雀』はその影響を受けながらも実用性が重視されている。詳細を見る -

浄土宗の僧侶、鵜飼徹定(1814-91)の著。法隆寺、西大寺、高山寺、増上寺その他で閲覧した諸経に附された経典の訳場に関与した諸人の役分、官位などを列挙したものを記録して後人の参考に資したものである。『古経題跋』とならんで、日本仏教界における考証学の嚆矢となる。詳細を見る

浄土宗の僧侶、鵜飼徹定(1814-91)の著。法隆寺、西大寺、高山寺、増上寺その他で閲覧した諸経に附された経典の訳場に関与した諸人の役分、官位などを列挙したものを記録して後人の参考に資したものである。『古経題跋』とならんで、日本仏教界における考証学の嚆矢となる。詳細を見る -

天保改正袖中京繪圖 テンポウ カイセイ シュウチュウ キョウ エズ Tempo kaisei shuchu Kyo ezu

多色刷の京都図。本資料刊行の約50年前の天明6(1786)年には、「天明新板袖中京絵図」が本資料と同じ版元(竹原好兵衛)から出版されている。「天明新板袖中京絵図」と本資料は、サイズはほぼ同じだが、資料名に「天保改正」とあるとおり、ところどころ修正されているため、全くの同版ではない。詳細を見る -

『河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖』『山城國近江國土砂留塲山内谷々圖』(以上、標題は題簽による)『河州交野郡山内谷々』(標題は内題による)の三点が、柿渋引き染め楮(こうぞ)紙の帙に納められている。それぞれ畳物の絵地 […]詳細を見る

『河内國大縣郡安宿部郡土砂留塲山内谷々圖』『山城國近江國土砂留塲山内谷々圖』(以上、標題は題簽による)『河州交野郡山内谷々』(標題は内題による)の三点が、柿渋引き染め楮(こうぞ)紙の帙に納められている。それぞれ畳物の絵地 […]詳細を見る -

觀經散善義傳通記 カンギョウ サンゼンギ デンズウキ Kangyo sanzengi denzuki 觀經疏傳通記

浄土宗第三祖良忠(一一九九-一二八七)撰。善導の観経疏四巻を注釈したもので、玄義分記六巻、序分義記三巻、定善義記三巻、散善義記三巻の計十五巻の書。詳細を見る -

-

觀經散善義傳通記見聞 カンギョウ サンゼンギ デンズウキ ケンモン Kangyo sanzengi denzuki kemmon 傳通記見聞

良忠『觀經散善義傳通記』の注釈書である。享保16(1731)年、木活字により印刷されている。詳細を見る -

江戸中期の僧で興正寺5世の諦忍(妙竜、1705-1786)が著した随録集。「空華談叢」は4巻4冊で天明6年(1786)に刊行されているが、もとは7巻であり、前編4巻のみが先に刊行され、後編は結局刊行されなかったという。詳細を見る

江戸中期の僧で興正寺5世の諦忍(妙竜、1705-1786)が著した随録集。「空華談叢」は4巻4冊で天明6年(1786)に刊行されているが、もとは7巻であり、前編4巻のみが先に刊行され、後編は結局刊行されなかったという。詳細を見る -

大正15年(1926年)に教学週報社により、創刊された逐次刊行物です。「教学週報」の創刊から停刊までは、通算で622号を数えますが、同時代の「浄土教報」と共に、近代浄土宗を代表する、歴史的に貴重な資料と言えるでしょう。詳細を見る

大正15年(1926年)に教学週報社により、創刊された逐次刊行物です。「教学週報」の創刊から停刊までは、通算で622号を数えますが、同時代の「浄土教報」と共に、近代浄土宗を代表する、歴史的に貴重な資料と言えるでしょう。詳細を見る -

今昔物語集 コンジャク モノガタリシュウ Konjaku monogatarishu 丹鶴叢書:壬子帙 - 癸丑帙

平安後期の説話集。全31巻だが、現在は巻8・18・21を欠く。「丹鶴叢書」には「辛亥帙」に巻11-12、「壬子帙」に巻13-14、「癸丑帙」に巻15-16、「甲寅帙」に巻17、「庚戌帙」に巻22-31を収録する。詳細を見る -

改正京繪圖 カイセイ キョウ エズ Kaisei Kyo ezu

単色刷の京都図。「安永九子九月御免 文化二丑仲秋開版」の刊記がある。洛外の山々は絵画的に表現されているが、寺院・神社等は門等が簡単に描かれるのみである。また、他の京都図で見られるような、三条大橋から各地への距離や、京の七口等の情報も掲載されておらず、全体的に簡略化された内容となっている。詳細を見る -

「紫式部日記画巻」(紫式部日記絵巻)は、「紫式部日記」のうち消息文をのぞいた部分を詞書とし、絵画化した絵巻物である。鎌倉時代初期の作とされる。現存する詞書23段と絵24段のうち、後半部分の詞書6段、絵11段が収録されている。「日本總国風土記」は牟差国(武蔵国)部分のみを収録する。表紙には墨書で「武蔵風土記」とある。詳細を見る

「紫式部日記画巻」(紫式部日記絵巻)は、「紫式部日記」のうち消息文をのぞいた部分を詞書とし、絵画化した絵巻物である。鎌倉時代初期の作とされる。現存する詞書23段と絵24段のうち、後半部分の詞書6段、絵11段が収録されている。「日本總国風土記」は牟差国(武蔵国)部分のみを収録する。表紙には墨書で「武蔵風土記」とある。詳細を見る -

蒙古襲来繪詞 モウコ シュウライ エ コトバ Moko shurai e kotoba 丹鶴叢書:己酉帙

肥後国の御家人・竹崎季長が文永・弘安の役における自分の戦功を描かせた絵巻を、冊子体の版本とした書。絵の部分に彩色はないが、「アサキ」、「朱」などの色の指定がある。詳細を見る -

無量壽經鈔 ムリョウジュキョウショウ Muryojukyosho 寛永版

鎌倉時代の僧・了慧道光(1243-1330)が永仁4年(1296)に撰述した「仏説無量壽経」の注釈書。本書は「寛永元甲子暦 六條西寺内開板」の刊記をもつ古活字版である。本学ではこのほか慶長20(1615)年の古活字版を2本所蔵している。詳細を見る