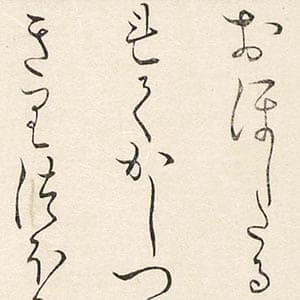

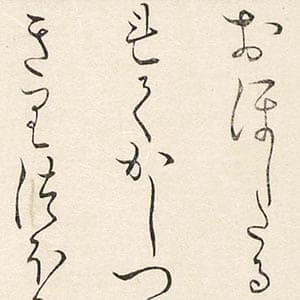

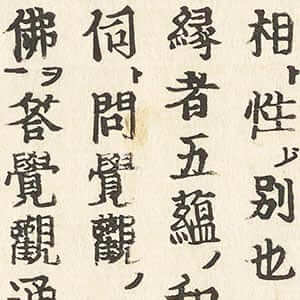

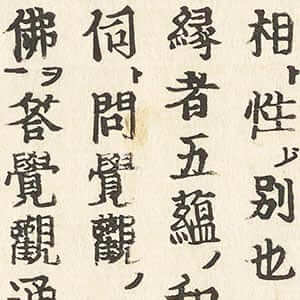

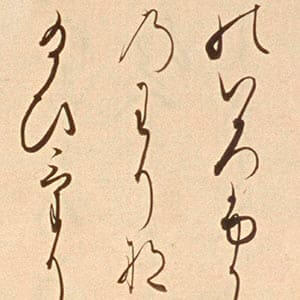

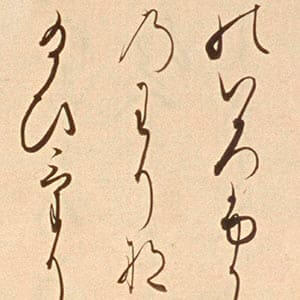

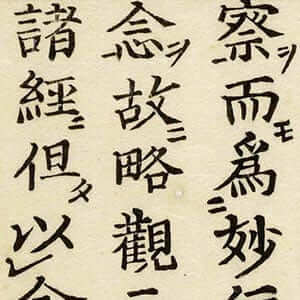

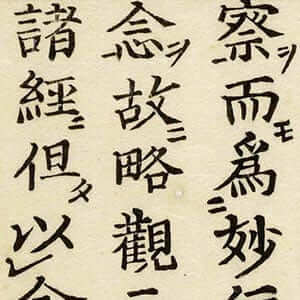

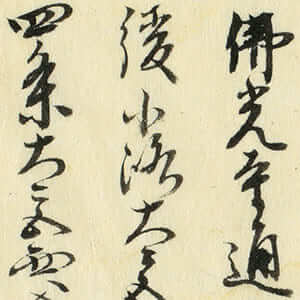

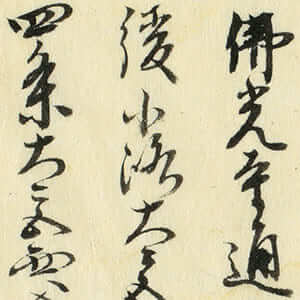

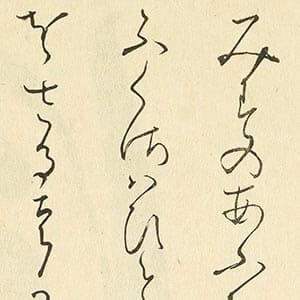

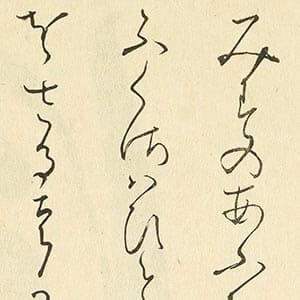

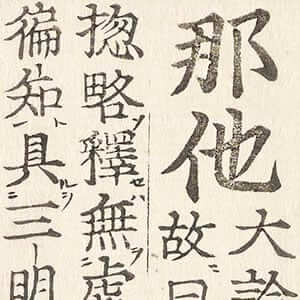

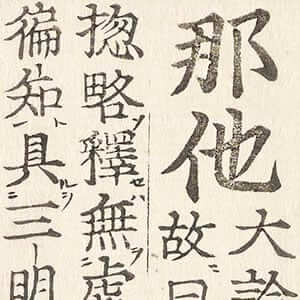

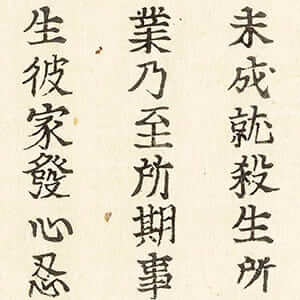

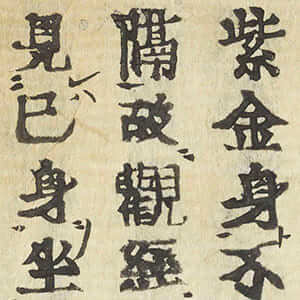

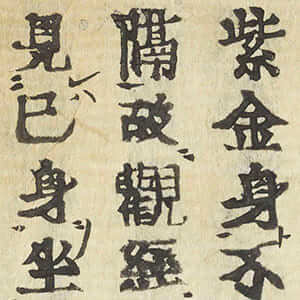

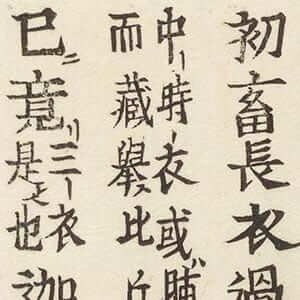

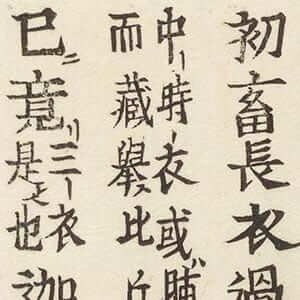

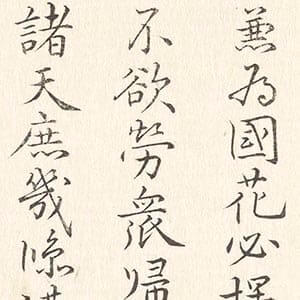

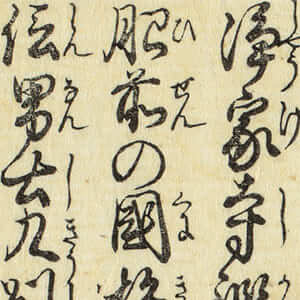

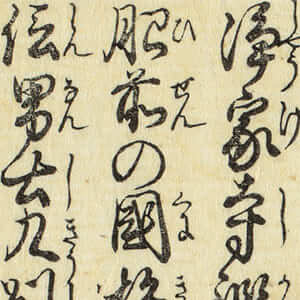

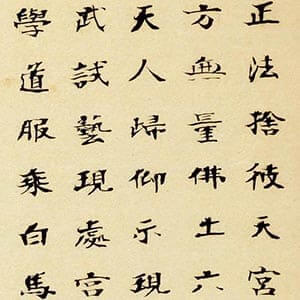

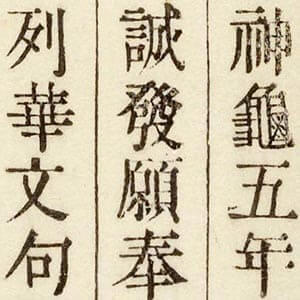

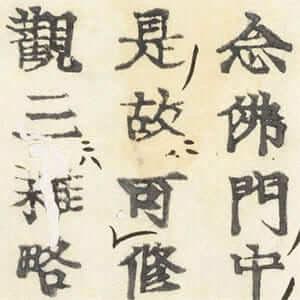

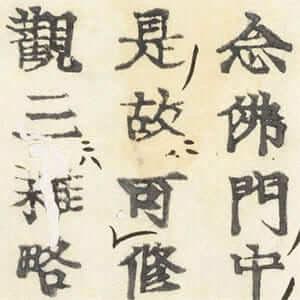

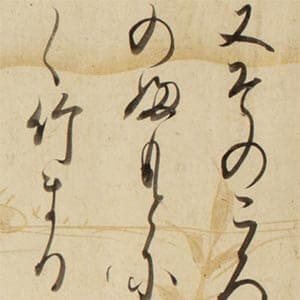

書体

:書体の個性に注目し、作品中の文字を切り取って表示しています。作品タイトル単位での表示です。-

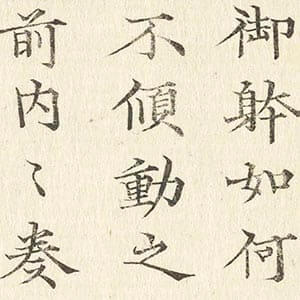

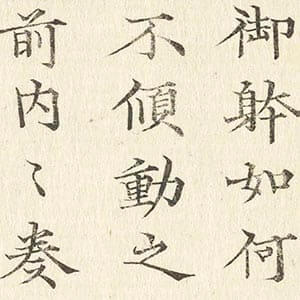

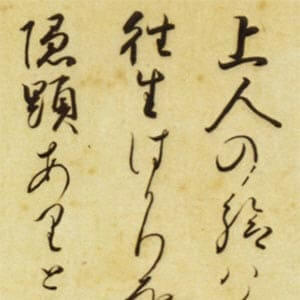

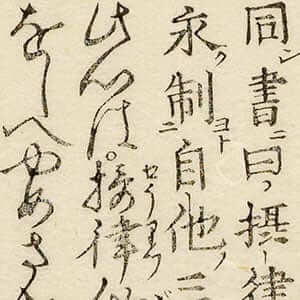

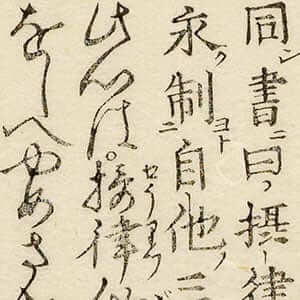

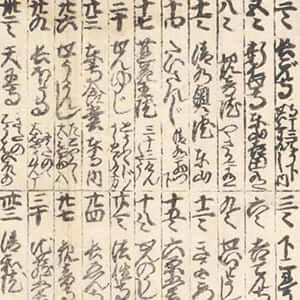

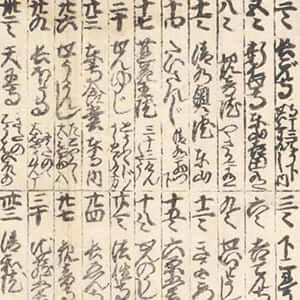

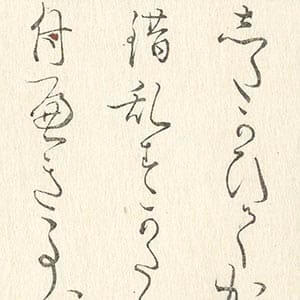

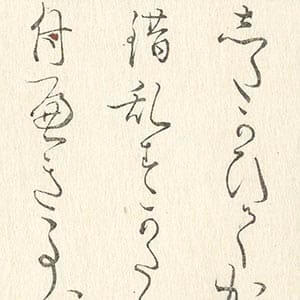

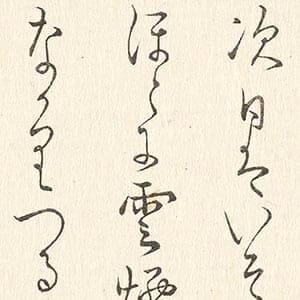

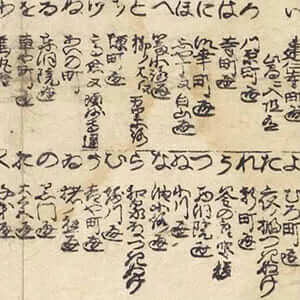

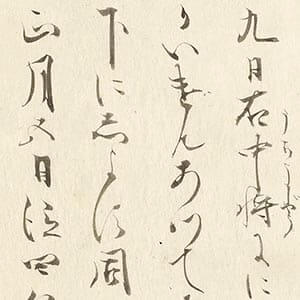

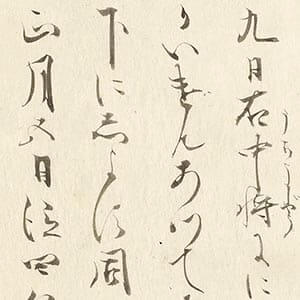

平安中期の公卿・藤原資房の日記。春宮権大夫の一字をとって「春記」と呼ばれている。「丹鶴叢書」の丁未帙の「春記」には長暦3(1039)年8月と、永承7(1052)年4から9月の記事を収録している。詳細を見る

平安中期の公卿・藤原資房の日記。春宮権大夫の一字をとって「春記」と呼ばれている。「丹鶴叢書」の丁未帙の「春記」には長暦3(1039)年8月と、永承7(1052)年4から9月の記事を収録している。詳細を見る -

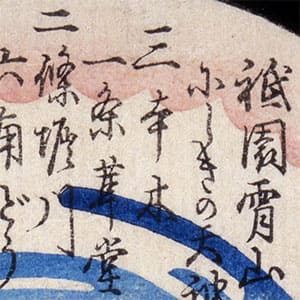

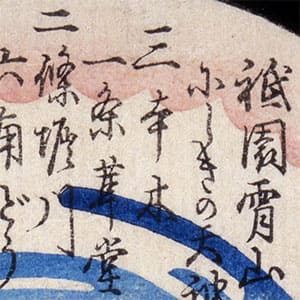

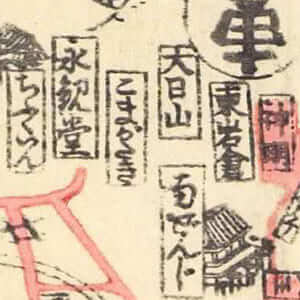

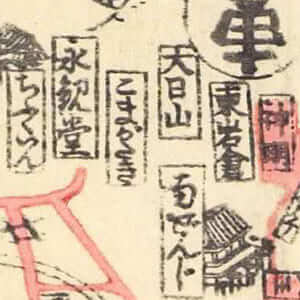

都名所百景 後半 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン Miyako meisho hyakkei kohan

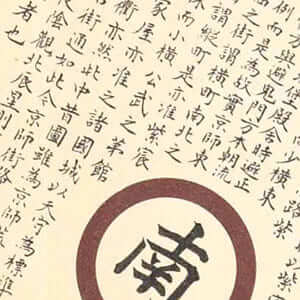

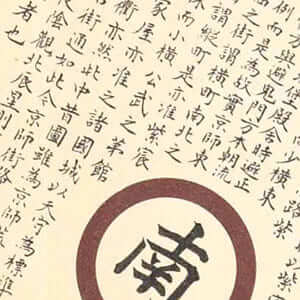

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る -

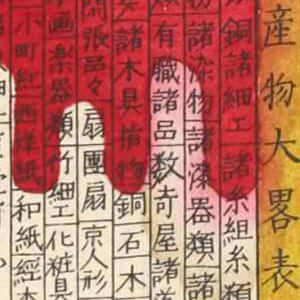

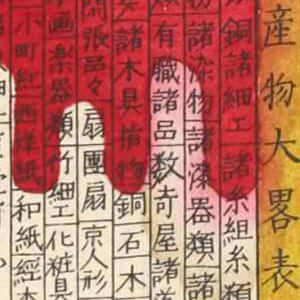

京都名所圖會 キョウト メイショ ズエ Kyoto meisho zue 再刻

銅版色刷の京都図。道路はほとんど描かれておらず、主に寺社や施設の絵で構成されている。また主要な名所には解説文が付けられている。ほかにも京都の名産品を列挙した「産物大略表」や「三条大橋より名所里程」を掲載し、地図というよりは名所案内の性格を持った資料である。詳細を見る -

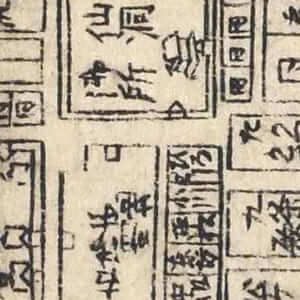

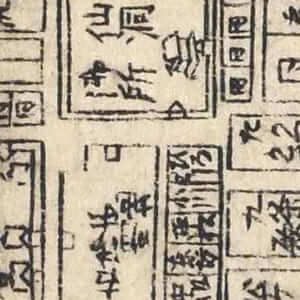

懐寳京繪圖 : 全 カイホウ キョウ エズ : ゼン Kaiho Kyo ezu : zen

単色刷の京都図。街区は墨刷りで表されている。刊記がないため、刊行年や版元は不明だが、内裏の形態から寛保・宝暦期(1741-1763)のものと推測される。詳細を見る -

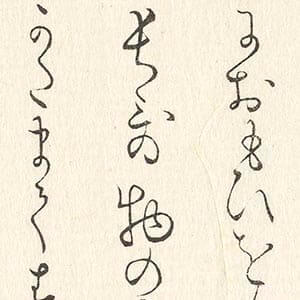

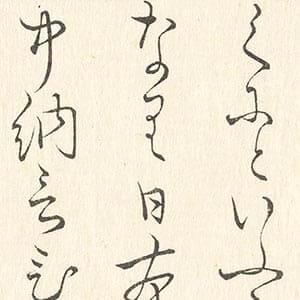

しのひね物語 シノビネ モノガタリ Shinobine monogatari 丹鶴叢書:庚戌帙

13世紀後半以降に成立した物語。巻頭には「しのひね物語」とあるが、表紙題箋には「忍音物語」とある。詳細を見る -

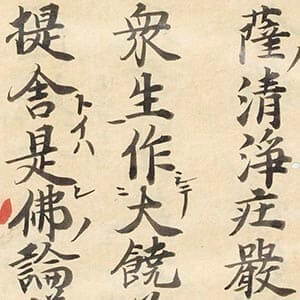

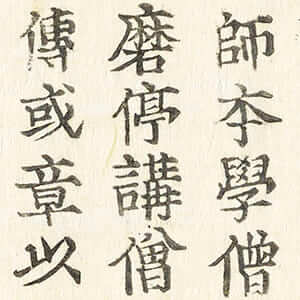

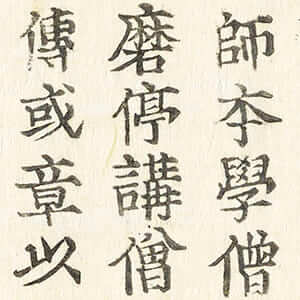

秘密漫荼羅教付法傳 ヒミツ マンダラキョウ フホウデン Himitsu mandarakyo fuhoden

真言宗の開祖、空海の著。密教を伝えた七祖の伝を述べる。全2巻のうち、巻2のみが残る古活字版である。詳細を見る -

-

-

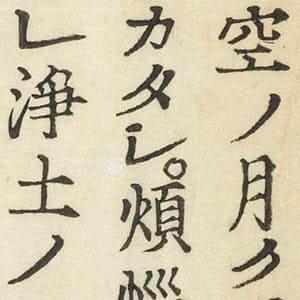

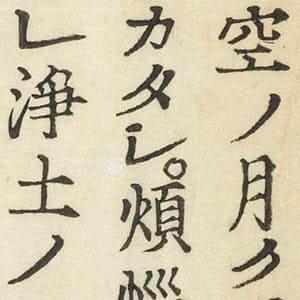

黒谷聖人傳繪詞 クロダニ ショウニンデン エコトバ Kurodani shoninden ekotoba

本書は知恩院蔵国宝の「法然上人行状畫図」四十八巻の詞書を片仮名交りに印成したものである。表題と本文題は「黒谷聖人伝絵詞」であるが、内題のみ「本朝祖師絵師」とある。本書は浄土教古活字版のなか片仮名の活字版として特色のあるものである。詳細を見る -

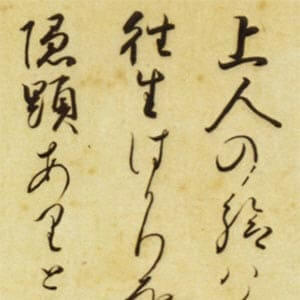

法然上人形状繪圖 ホウネン ショウニン ギョウジョウ エズ Honen shonin gyojo ezu

「四十八巻伝」は、舜昌法印が後伏見院の命をうけて、徳治二(一三〇七)年から十余年をかけて制作したもので、知恩院本(国宝)および当麻寺奥院本(重要文化財)とがある。これら二種の伝本は、人物の向きや建物の模写においてその細部に異同が認められる。本学蔵本は、奥院本に基づいた模写本と考えてよいであろう。詳細を見る -

今昔物語集 コンジャク モノガタリシュウ Konjaku monogatarishu 丹鶴叢書:壬子帙 - 癸丑帙

平安後期の説話集。全31巻だが、現在は巻8・18・21を欠く。「丹鶴叢書」には「辛亥帙」に巻11-12、「壬子帙」に巻13-14、「癸丑帙」に巻15-16、「甲寅帙」に巻17、「庚戌帙」に巻22-31を収録する。詳細を見る -

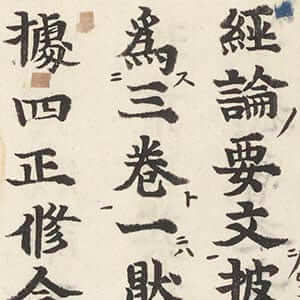

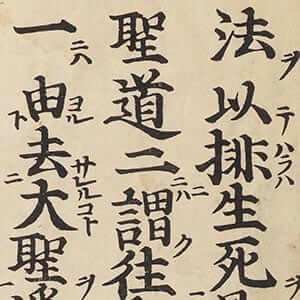

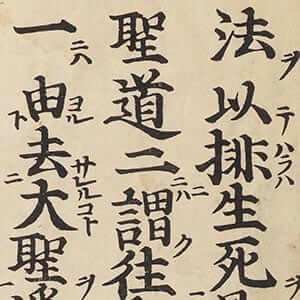

往生要集抄 オウジョウ ヨウシュウ ショウ Ojo yoshu sho 古活字版

鎌倉時代の僧・良忠(1199-1287)が撰述した源信「往生要集」の注釈書。巻下第1、巻中第2のみが合冊となっている、古活字版である。詳細を見る -

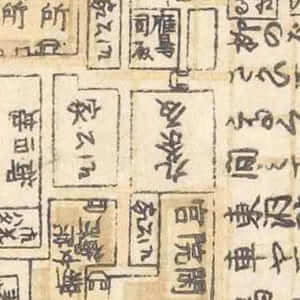

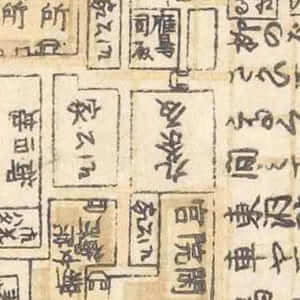

中昔京師地圖 : 皇州緒餘撰部 ナカムカシ ケイシ チズ : コウシュウ ショヨセンブ Nakamukashi keishi chizu : koshu shoyosembu

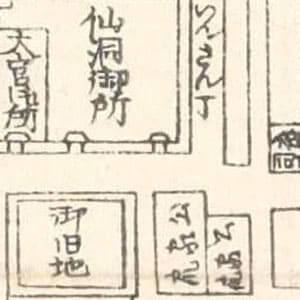

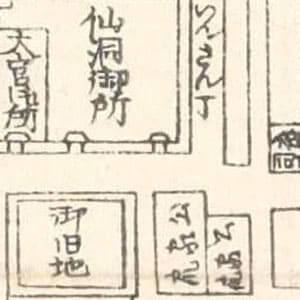

森幸安が手がけた絵図の写し。応仁元(1467)年から天正期(1573-1591)までの約120年間の京都の状況を考証し、作成された。天正15(1587)年に完成した豊臣秀吉の公邸・聚楽第は本資料には描かれていない。森幸安は数多くの絵図を手がけた人物で、日本全国の絵図を作成しているが、特に京都やその近郊、摂津国(現在の大阪府)の絵図が多く伝わっている。詳細を見る -

-

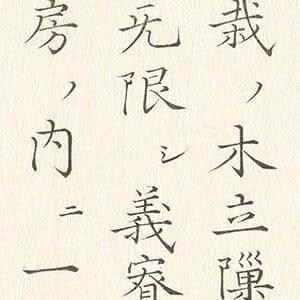

法然上人法語抜萃 ホウネン ショウニン ホウゴ バッスイ Honen shonin hogo bassui

法然の法語の注釈書。8巻7冊。著者は「菩薩戒ノ弟子聴雨述ス」とあるが、この「聴雨」については不明。無刊記であるが、本文末に「寛文十二年の春これを述す」とあり、寛文12年に近い年に刊行されたものと推測される。内容は、法語を引用した後、「此心は・・・」という書き出しでその意味を説く。詳細を見る -

-

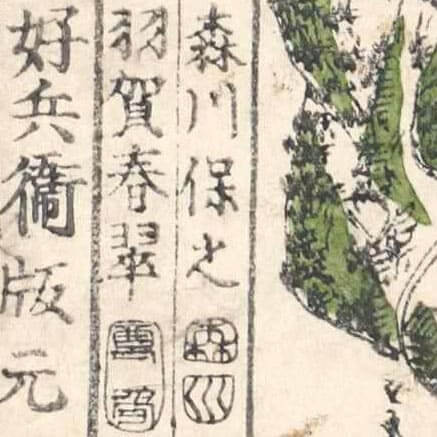

元治改正新増細見京繪圖大全 ゲンジ カイセイ シンゾウ サイケン キョウ エズ タイゼン Genji kaisei shinzo saiken Kyo ezu taizen

多色刷の京都図。刊記には「天保五甲午年開版 文久二壬戌年再刻 文久三癸亥年三刻 京都書林 竹原好兵衞版元」とあるが、表紙の題箋には「元治改正 新増細見京絵図大全」とあり、文久から元治に改元された後に販売されたものであることが分かる。詳細を見る -

改正京繪圖 : 全 カイセイ キョウ エズ : ゼン Kaisei Kyo ezu : zen

単色刷の京都図。刊記には「京書林 丸屋善兵衛」とあるのみで、刊行年は記されていないが、内裏の配置から天保期(1830-1843)の図と推測される。街区は白抜きで表され、洛外の山々や寺社等は絵画的に表現されている。詳細を見る -

『いはや』の書名については、置き去りにされた主人公の姫が一時期育てられた住居に因むものであり、『岩屋の草子』『岩屋』『岩屋物語』『岩屋姫物語』『対の屋姫物語』などの多様な名称で呼ばれている。詳細を見る

『いはや』の書名については、置き去りにされた主人公の姫が一時期育てられた住居に因むものであり、『岩屋の草子』『岩屋』『岩屋物語』『岩屋姫物語』『対の屋姫物語』などの多様な名称で呼ばれている。詳細を見る -

細見京繪圖 サイケン キョウ エズ Saiken Kyo ezu

色刷の絵図で、道筋は赤で刷られているが、退色している。「天明三年癸卯正月 正吉板」の刊記があることから、版元は京都の正本屋吉兵衛と考えられる。詳細を見る -

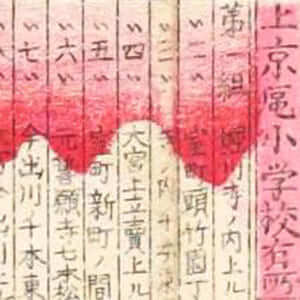

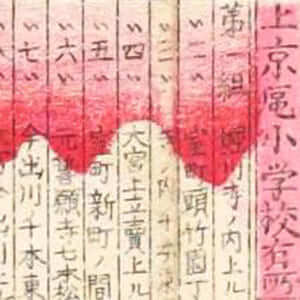

銅版多色刷の京都図。街区は色分けされ、漢数字で番号が振られているが、これは町組の番号である。各組には小学校が設置された。図の下には各組に設置された小学校の一覧がある。図中では鉄道駅・病院等の公共施設や寺社、船等が絵画的に表現され、桜や桃の木が描かれている。詳細を見る

銅版多色刷の京都図。街区は色分けされ、漢数字で番号が振られているが、これは町組の番号である。各組には小学校が設置された。図の下には各組に設置された小学校の一覧がある。図中では鉄道駅・病院等の公共施設や寺社、船等が絵画的に表現され、桜や桃の木が描かれている。詳細を見る -

浄土教典籍目録 ジョウドキョウ テンセキ モクロク Jodokyo tenseki mokuroku

『浄土教典籍目録』は、インド・チベット・中国・韓国・日本の浄土教文献を集めたものである。詳細を見る -

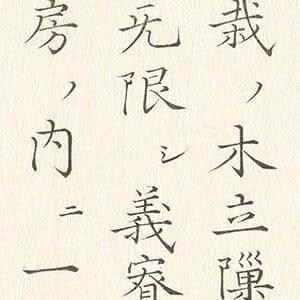

往生要集義記 オウジョウ ヨウシュウ ギキ Ojo yoshu giki 寛永18年版

浄土宗第三祖良忠撰。源信『往生要集』の注釈書である。『往生要集義記』の伝本には『往生要集鈔』と『往生要集義記』という二種類の表題があり、成立の早い写本・版本には『往生要集鈔』、遅いものには『往生要集義記』の名が付けられている。本書の巻末には「寛永辛巳仲冬日 / 書舎理兵衛刊行」の刊記が入る。詳細を見る -

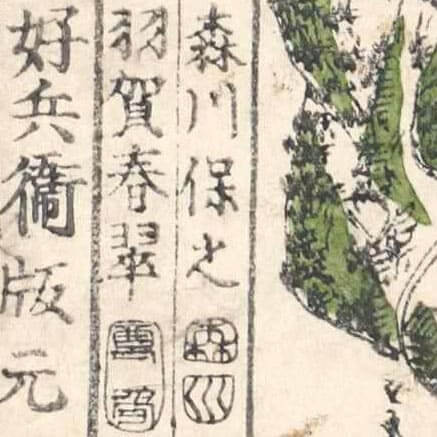

京繪圖道法附 キョウエズ ミチノリツキ Kyoezu michinoritsuki

安永3年正本屋吉兵衛版「懐宝京絵図」と内容は同一だが、版元名は竹原好兵衛となっている。また、表紙には「京絵図道法附」の刷題箋がある。「道法附」とあるものの、距離等は本資料中には表示されていないので、この題箋は誤って貼られた可能性もある。詳細を見る -

洛陽四十八所地蔵霊場巡禮利生記 ラクヨウ シジュウハッショ ジゾウ レイジョウ ジュンレイ リショウキ Rakuyo shijuhassho jizo reijo junrei rishoki

京都に所在する四十八の地蔵の巡礼案内書である。写本、一巻二冊。本書には、一番の壬生寺・縄目地蔵から四十八番の本覚寺・泥附地蔵まで、洛中の四十八の地蔵(「洛陽四十八所地蔵」)について、その由緒を記し霊元天皇の御詠歌を添える。詳細を見る -

千とせのためし チトセ ノ タメシ Chitose no tameshi 丹鶴叢書:丹鶴外書

和歌山藩の付家老で新宮城主、「丹鶴叢書」の編纂者でもある水野忠央が編纂した古筆・古美術品等の図録。詳細を見る -

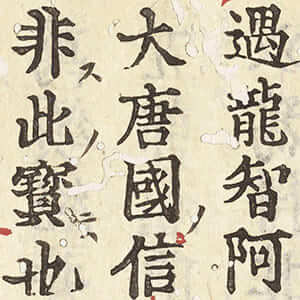

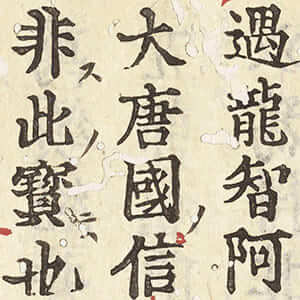

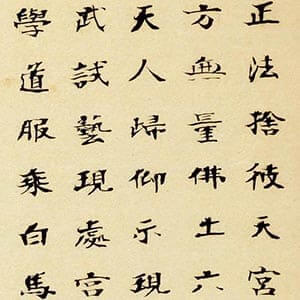

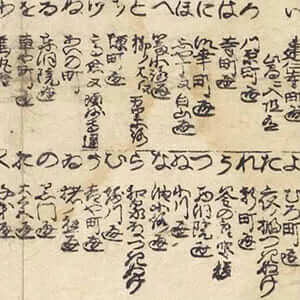

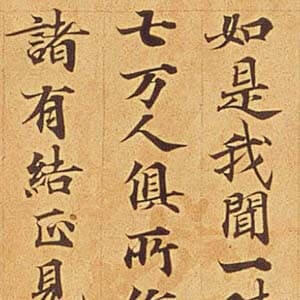

翻譯名義集 ホンヤク メイギシュウ fan yi ming yi ji Honyaku meigi

南宋時代に成立した梵漢辞典。刊記はないが、江戸初期刊行と推測される古活字版である。巻頭に本書編者の法雲について紹介した「蘇州景徳寺普潤大師行業記」を付す。詳細を見る -

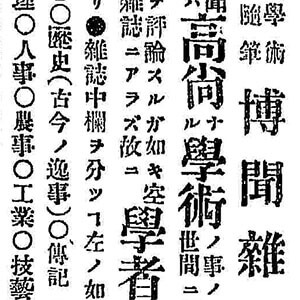

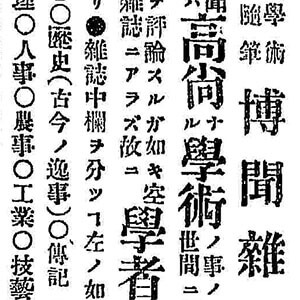

明治22年(1889年)に、浄土教報社により創刊された、浄土宗を主体とする逐次刊行物です。当サイトでは1号から2472号までの全てを欠号なく収録し、一部の附録についても、これを公開しております。詳細を見る

明治22年(1889年)に、浄土教報社により創刊された、浄土宗を主体とする逐次刊行物です。当サイトでは1号から2472号までの全てを欠号なく収録し、一部の附録についても、これを公開しております。詳細を見る -

-

往生禮讚私記 オウジョウ ライサン シキ Ojo raisan shiki

善導「往生礼讃」の注釈書である。浄土宗第三祖である良忠の著作。本書は下巻を欠くため刊記が確認できないが、他本との照合により慶長16年(1611)に刊行された古活字本と推測される。詳細を見る -

![[平安京御繪圖 : 并ニ名所ひとり案内]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/heiankyooezunarabinimeishohitoriannai-letters.jpg)

![[平安京御繪圖 : 并ニ名所ひとり案内]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/heiankyooezunarabinimeishohitoriannai-letters.jpg)

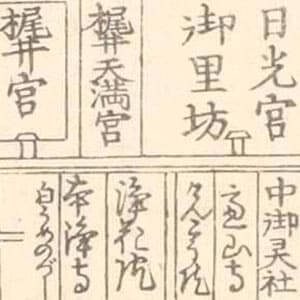

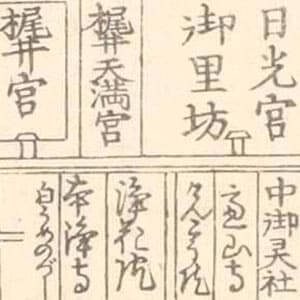

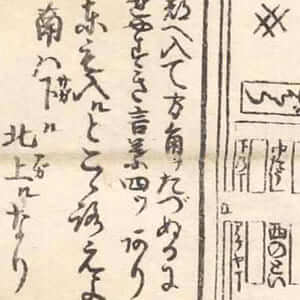

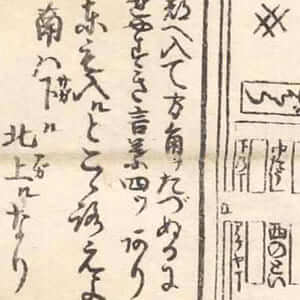

[平安京御繪圖 : 并ニ名所ひとり案内] ヘイアン キョウ オエズ : ナラビニ メイショ ヒトリ アンナイ Heian kyo oezu : narabini meisho hitori annai

単色刷の京絵図。本体には題が入っていないが、多色刷の袋に「平安京御絵図 并名所ひとり案内」の題がある。図の裏面には「京名所独案内 道法附」があり、清水寺や金閣寺といった京都の名所の紹介文と、それぞれの地点間の距離及び方角が記されている。詳細を見る -

新正京都細繪圖 : 懐寳銅鐫 シンセイ キョウト サイエズ : カイホウ ドウセン Shinsei Kyoto saiezu : kaiho dosen

多色刷銅版の京都図。明治10(1877)年に刊行されている。御土居の表示はあるが、鉄道路線や「裁判所」などの近代的な施設も記されている。街区は色分けされ、漢数字で番号が振られているが、これは町組の番号である。各組には小学校が設置された。図の下には各組に設置された小学校の一覧がある。詳細を見る -

四分律比丘含注戒本 シブンリツ ビク ガンチュウ カイホン si fen lu bi qiu han zhu jie ben Shibunritsu biku ganchu kaihon

唐代の僧・道宣撰。江戸前期の古活字版。『江戸時代初期出版年表』によると、『四分律比丘含注戒本』、『四分律比丘含注戒本疏』、『四分律刪補羯磨』、『四分律刪補羯磨疏』、『四分律刪補羯磨疏済縁起』の五種は、「同種活字、同装、同時刊か」とされている。詳細を見る -

寳永改洛陽洛外之繪圖 ホウエイ アラタメ ラクヨウ ラクガイ ノ エズ Hoei aratame rakuyo rakugai no ezu

単色刷の京都図。一部に手彩色がある。街区は墨刷となっている。図中では「京三十三番廻」や「京ノ七口」が紹介されている。詳細を見る -

日本書紀 ニホン ショキ Nihon shoki 丹鶴叢書:辛亥帙

奈良時代に成立した日本最初の編年体の歴史書。全30巻のうち、「丹鶴叢書」では神代巻の上下2巻を収録する。嘉元4(1306)年に書写された写本を模刻している。詳細を見る -

改正再刻亰都區組分細圖 カイセイ サイコク キョウトク クミワケ サイズ Kaisei saikoku Kyotoku kumiwake saizu

銅版多色刷の京都図。街区は色分けされ、漢数字で番号が振られているが、これは町組の番号である。各組には小学校が設置された。図の下には各組に設置された小学校の一覧がある。また郵便局の位置も記載がある。図中では寺社などの主要な建造物の他、郊外の集落や列車の姿も絵画的に表現されている。編輯者の橋本澄月は主に幕末期に活動した京都の銅版画家である。詳細を見る -

嘉永改正新選亰繪圖 カエイ カイセイ シンセン キョウエズ Kaei kaisei shinsen Kyo ezu

多色刷の京都図。刊記に「嘉永五年壬子初春三刻 皇都書林 竹原好兵衛版元」とある。版元は京都図を数多く出版した竹原好兵衛である。他の竹原好兵衛版の京都図は街路が赤い筋で表示されていることが多いが、この図は街区が黄色で表示されている。本資料でも、山々や寺社等の建造物が絵画的に表現され、小路名などが詳細に書き込まれている。詳細を見る -

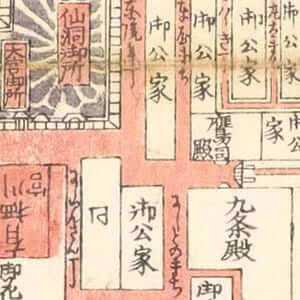

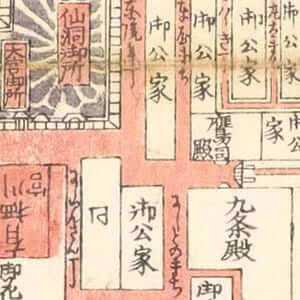

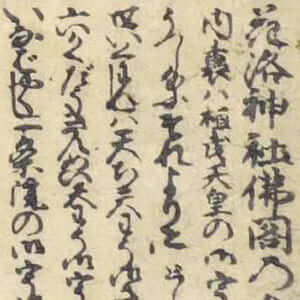

京都の亀屋清兵衛により宝永6(1709)年に刊行された京都図。当館所蔵の京都図の中では最も古いものである。街区は墨刷で、一部手彩色がある。通り名や各藩の京都屋敷、公家町は詳細に書き込まれている。詳細を見る

京都の亀屋清兵衛により宝永6(1709)年に刊行された京都図。当館所蔵の京都図の中では最も古いものである。街区は墨刷で、一部手彩色がある。通り名や各藩の京都屋敷、公家町は詳細に書き込まれている。詳細を見る -

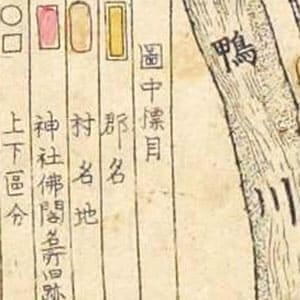

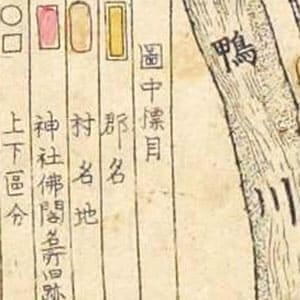

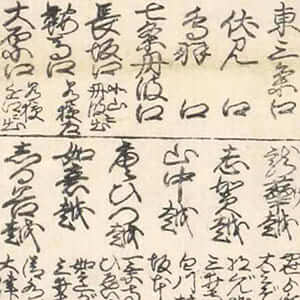

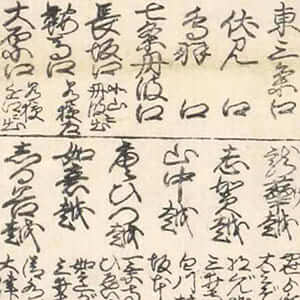

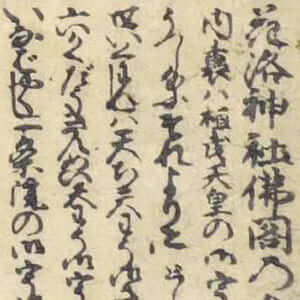

長澤庄兵衛、上村四郎兵衛等により享保10(1725)年に出版された京都図。単色刷であるが、一部に手彩色がある。街区は墨刷で、各藩の京都屋敷や寺社名などの表示はあるが、他の京大絵図と比較すると情報量は少ない。絵図の下部に「花洛神社仏閣の享保十巳ノ年迄年数」を掲載している。詳細を見る

長澤庄兵衛、上村四郎兵衛等により享保10(1725)年に出版された京都図。単色刷であるが、一部に手彩色がある。街区は墨刷で、各藩の京都屋敷や寺社名などの表示はあるが、他の京大絵図と比較すると情報量は少ない。絵図の下部に「花洛神社仏閣の享保十巳ノ年迄年数」を掲載している。詳細を見る -

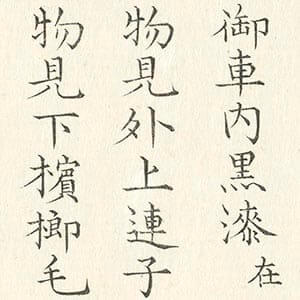

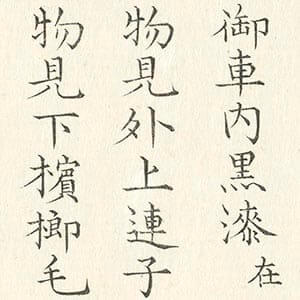

九條家車圖 クジョウケ クルマ ズ Kujoke kuruma zu 丹鶴叢書:戊申帙

牛車の図8点を収録した書。牛車に施された装飾等が詳細に描かれる。「九条家車図」という題は後に付与されたもので、全てが九条家の牛車を描いたものというわけではなく、「平安時代以来摂関家で乗用された牛車を図示したものに、鎌倉時代前期に近衛家で制作した牛車絵を増補したもの」であると考えられている。詳細を見る -

-

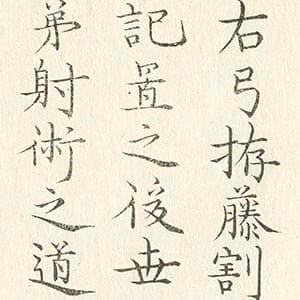

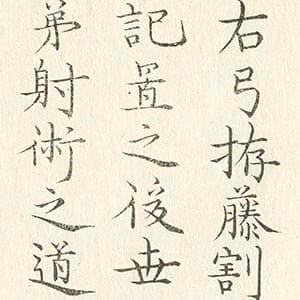

拵弓籐割次第. 諸鞍日記 コシラエユミ トウワリ シダイ. ショアン ニッキ Koshiraeyumi towari shidai. Shoan nikki 丹鶴叢書:戊申帙

「拵弓籐割次第」は弓に施す籐の巻き方や位置、幅等について記した書。21種の事例(図)を掲載する。詳細を見る -

基盛朝臣鷹狩記 モトモリ アソン タカガリキ Motomori ason takagariki 丹鶴叢書:癸丑帙

鷹狩の歴史と故事等をまとめた書。持明院基盛の著作と言われてきたが、少なくとも前三分の二は西園寺実兼の著作であったと考えられている。詳細を見る -

-

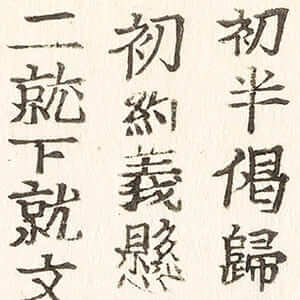

選擇本願念佛集 センチャク ホンガン ネンブツシュウ Senchaku hongan nembutsushu 寛永16年版

この本の刊行年である寛永十六(一六三九)年は、知恩院の諸堂が寛永十年に灰燼に帰すという大事故が突発し、御影堂の諸堂復興がはじまる年でもあった。刊行者である雄譽霊巖は、刊記に記すように今流布している本はあまりに字の脱増や誤まりが多いので当麻往生院本(元久本)によって開板したと記している。詳細を見る -

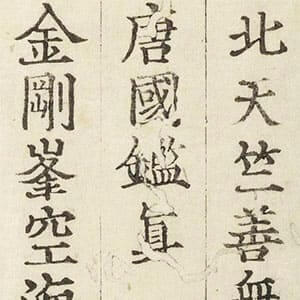

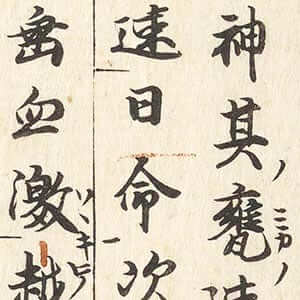

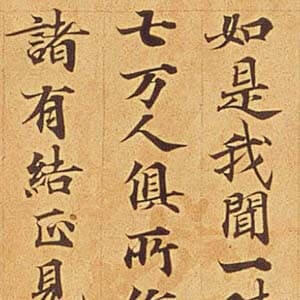

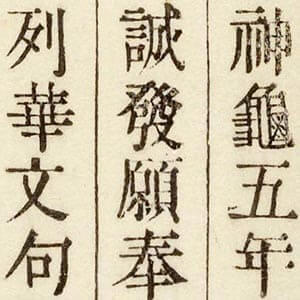

三國佛法傳通縁起 サンゴク ブッポウ デンズウ エンギ Sangoku buppo denzu engi

東大寺の凝然による、インド、中国、日本の三国における仏法伝通について述べた書。応長元(1311)年成立。詳細を見る -

-

洛中(京都の市中)の浄土宗寺院の名鑑。全8巻4冊で、巻之1には「寺鑑解義」、「浄家の寺院へ参詣せしむるに凡例是ある条々」、「寺鑑を見給ふの法」を掲載し、巻之2-8に浄土宗寺院228ヶ寺の概要(所在地、縁起等)を収録する。詳細を見る

洛中(京都の市中)の浄土宗寺院の名鑑。全8巻4冊で、巻之1には「寺鑑解義」、「浄家の寺院へ参詣せしむるに凡例是ある条々」、「寺鑑を見給ふの法」を掲載し、巻之2-8に浄土宗寺院228ヶ寺の概要(所在地、縁起等)を収録する。詳細を見る -

淨土三部玅典 ジョウド サンブ ミョウテン Jodo sambu myoten

「浄土三部」とは浄土宗の根本聖典である「無量寿経」「観無量寿経」「阿弥陀経」のことをいう。本書は写本で、表紙裏に「東都/四体(ママ)葊貞極老師謹冩/長恩山深有縁殘之」、巻頭題の下に「大楽寺什本」、巻末に「正徳六丙申年六月二十五日 立譽(花押)」とある。詳細を見る -

改正増補京繪圖大成 カイセイ ゾウホ キョウエズ タイセイ Kaisei zoho Kyoezu taisei 3刻

文久3(1863)年、京都の竹原好兵衛により刊行された京都図。刊記には「天保五甲午年開版 文久二壬戌年再刻 文久三癸亥年三刻」とあり、天保5(1834)年に刊行された絵図の三版である。詳細を見る -

-

京繪圖 : 新地入 キョウ エズ : シンチイリ Kyo ezu : shinchiiri 新板増補

本資料は「新板増補京絵図」と同様、林吉永により出版された京都図である。「新板増補京絵図」では街区は白抜きであったが、本資料は黒刷となっている。「新板増補京絵図」にも収録されている「洛陽七口」、「同間之近道」、「諸方へ道ノ法リ」、知恩院や黒谷等大寺院の末寺の数など地誌的な情報は、本資料にも掲載されている。詳細を見る -

![[京小繪圖]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kyoshoezubakumatsu2-letters.jpg)

![[京小繪圖]](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kyoshoezubakumatsu2-letters.jpg) 多色刷の京都図。題箋や刊記がないが、内裏の西に「御用御屋敷」(京都守護職屋敷)があることなどから、幕末に刊行されたものと思われる。版面は天保14(1843)年に近江屋佐太郎により刊行された「案見京都細図」に類似する。「案見京都細図」では「三条大橋ヨリ諸方道法」の付録が添付されていたが、本資料には「京都名所方角之図」が添付されている。詳細を見る

多色刷の京都図。題箋や刊記がないが、内裏の西に「御用御屋敷」(京都守護職屋敷)があることなどから、幕末に刊行されたものと思われる。版面は天保14(1843)年に近江屋佐太郎により刊行された「案見京都細図」に類似する。「案見京都細図」では「三条大橋ヨリ諸方道法」の付録が添付されていたが、本資料には「京都名所方角之図」が添付されている。詳細を見る -

-

聖語蔵経巻 ショウゴゾウ キョウカン Shogozo kyokan

東大寺大仏殿の北西に位置する正倉院。その中でも「聖語蔵(しょうごぞう)」と呼ばれる校倉に保存されていた、仏経を中心とする文書の一部について、検索・閲覧ができます。詳細を見る -

再板改正京繪圖 サイハン カイセイ キョウエズ Saihan kaisei Kyo ezu

単色刷の京都図。刊年は記されていないが、禁裏の南西に「准后御所」ができていることから、宝暦頃(1751-1763)のものと思われる。主要な寺社や山々は絵画的に描かれている。詳細を見る -

東大寺、唐招堤寺、薬師寺、石山寺その他の多数の全国各地の名刹の所属する古写経、版本大蔵経などからの題跋類を収録したものである。今日ではその所在を佚したものも多く、日本考証学上の貴重な資料として知られる。詳細を見る

東大寺、唐招堤寺、薬師寺、石山寺その他の多数の全国各地の名刹の所属する古写経、版本大蔵経などからの題跋類を収録したものである。今日ではその所在を佚したものも多く、日本考証学上の貴重な資料として知られる。詳細を見る -

往生要集義記 オウジョウ ヨウシュウ ギキ Ojo yoshu giki 江戸初期版

浄土宗第三祖良忠撰。源信『往生要集』の注釈書である。『往生要集義記』の伝本には『往生要集鈔』と『往生要集義記』という二種類の表題があり、成立の早い写本・版本には『往生要集鈔』、遅いものには『往生要集義記』の名が付けられている。詳細を見る -

-

承久兵乱記 ジョウキュウ ヘイランキ Jokyu heiranki

承久3(1221)年に起こった承久の乱の顛末を記した軍記物語である。「承久記」ともいう。「承久記」は作者・成立年代とも未詳だが、慈光寺本が最も古態を残していると言われ、その後流布本が成立し、それを抄出したものが前田家本であると見られている。本資料はその前田家本の系統であり、元和年間(1615~1623)の書写であると考えられている。詳細を見る