ランダム

:作品タイトルに含まれる個別アイテムイメージを、ランダムに表示しています。

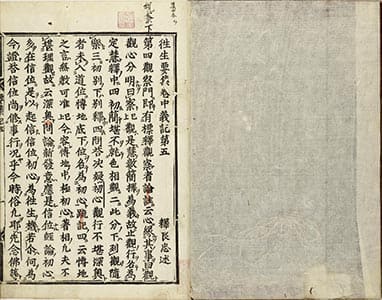

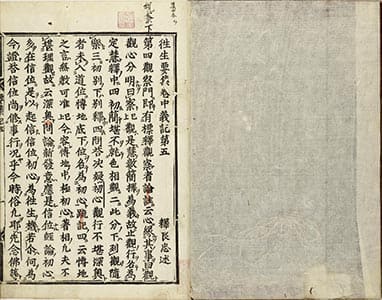

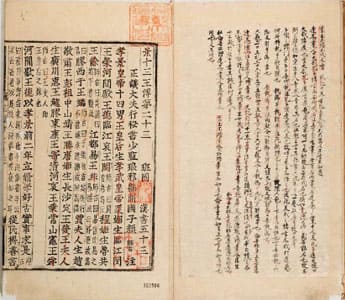

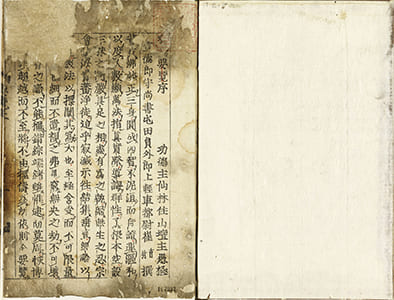

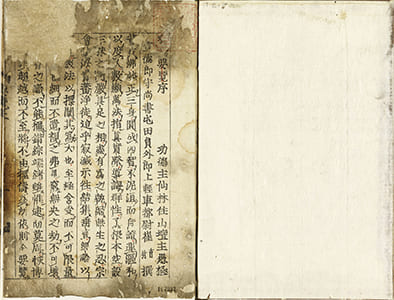

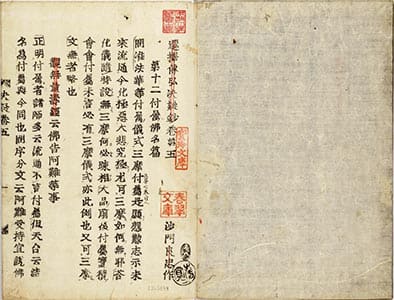

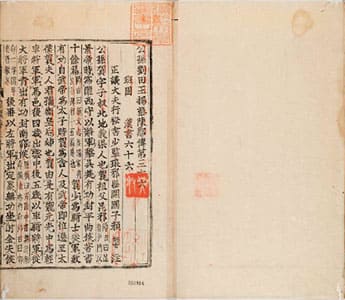

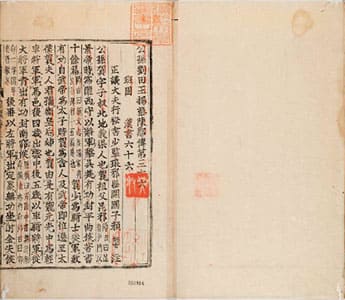

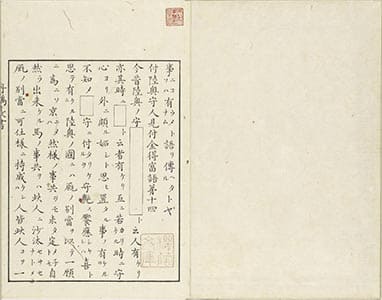

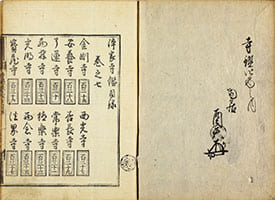

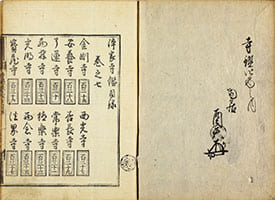

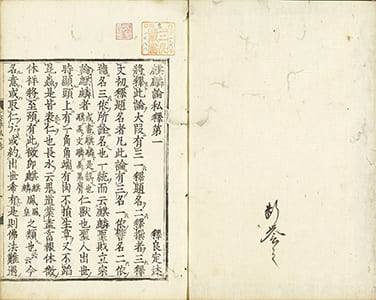

往生要集義記 : 5 オウジョウ ヨウシュウ ギキ : 5 Ojo yoshu giki : 5 寛永18年版

浄土宗第三祖良忠撰。源信『往生要集』の注釈書である。『往生要集義記』の伝本には『往生要集鈔』と『往生要集義記』という二種類の表題があり、成立の早い写本・版本には『往生要集鈔』、遅いものには『往生要集義記』の名が付けられている。本書の巻末には「寛永辛巳仲冬日 / 書舎理兵衛刊行」の刊記が入る。詳細を見る

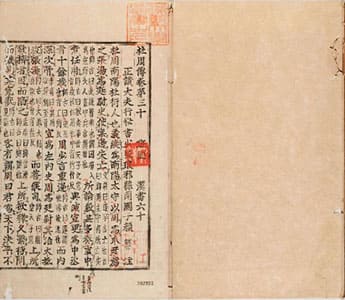

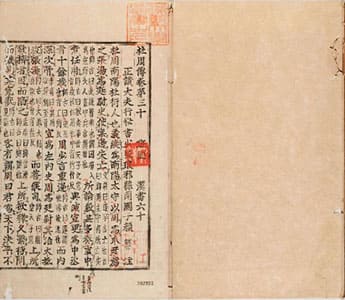

本書は完本ではなく、全三十六冊のうち原本は三十一冊で、列伝第一九から第二十五、第四十から第五十二までの四冊は和刻本の漢書評林を配している。 本書には室町時代の京都五山の僧と思われる人の訓点や書入れが多くある。今のところ、本書はこの種のものでは世界の孤本で、非常に価値あるものである。詳細を見る

本書は完本ではなく、全三十六冊のうち原本は三十一冊で、列伝第一九から第二十五、第四十から第五十二までの四冊は和刻本の漢書評林を配している。 本書には室町時代の京都五山の僧と思われる人の訓点や書入れが多くある。今のところ、本書はこの種のものでは世界の孤本で、非常に価値あるものである。詳細を見る

本書は完本ではなく、全三十六冊のうち原本は三十一冊で、列伝第一九から第二十五、第四十から第五十二までの四冊は和刻本の漢書評林を配している。 本書には室町時代の京都五山の僧と思われる人の訓点や書入れが多くある。今のところ、本書はこの種のものでは世界の孤本で、非常に価値あるものである。詳細を見る

本書は完本ではなく、全三十六冊のうち原本は三十一冊で、列伝第一九から第二十五、第四十から第五十二までの四冊は和刻本の漢書評林を配している。 本書には室町時代の京都五山の僧と思われる人の訓点や書入れが多くある。今のところ、本書はこの種のものでは世界の孤本で、非常に価値あるものである。詳細を見る

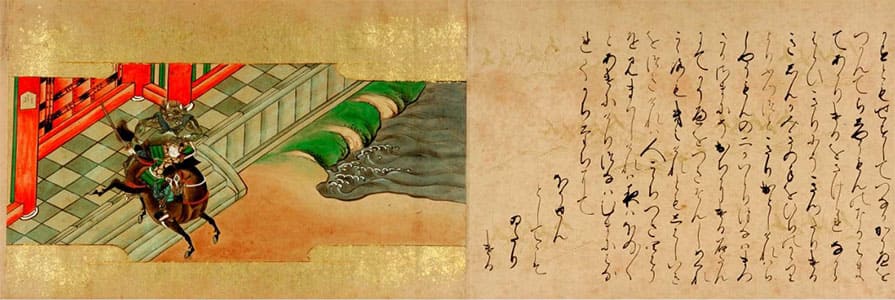

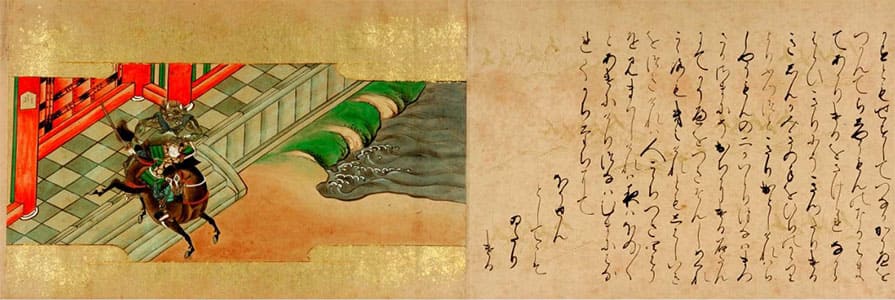

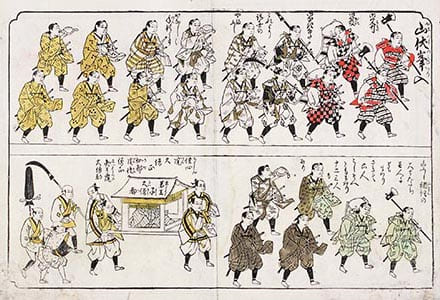

羅生門 : 上 ラショウモン : ジョウ Rashomon : Jo

『羅生門』絵巻は平安時代の武将・源頼光(九四八~一〇二一)の鬼退治武勇伝に源氏伝来の名刀伝説を織り交ぜたものがたりで、舞台は平安京、成立は室町時代中期頃といわれています。詳細を見る

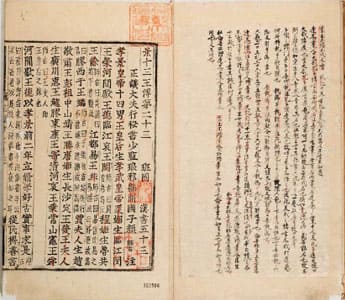

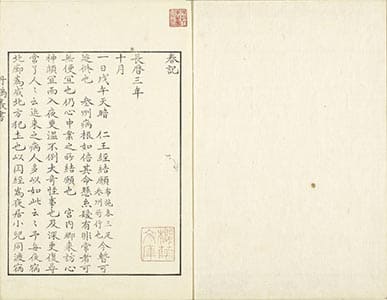

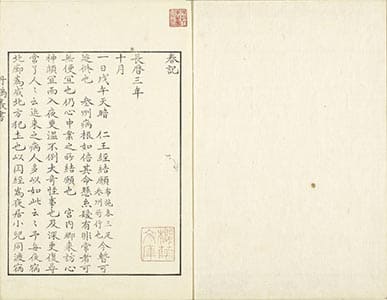

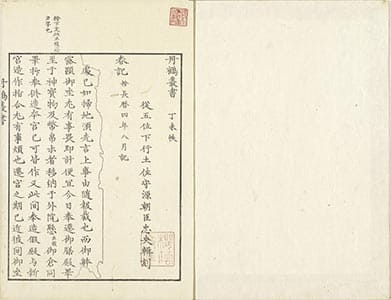

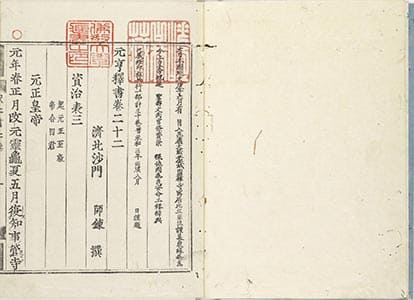

春記 : 3 シュンキ : 3 Shunki : 3 丹鶴叢書:戊申帙

平安中期の公卿・藤原資房の日記。春宮権大夫の一字をとって「春記」と呼ばれている。戊申帙の「春記」には長暦2年10-12月、長暦3年10-閏12月、長暦4年4-6月、9月、11月、長久2(1041)年3月の記事を収録している。詳細を見る![[京繪圖] : 1](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/kyoezubunsei-01.jpg)

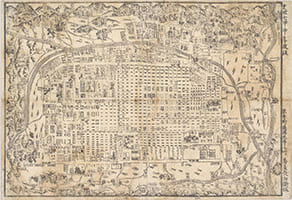

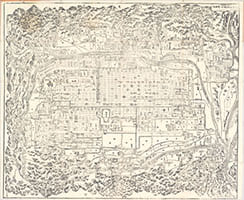

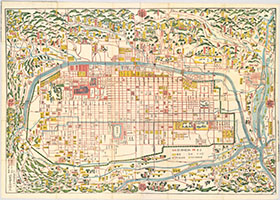

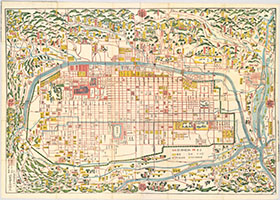

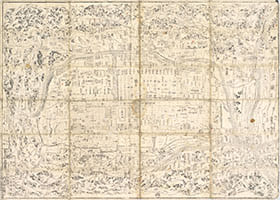

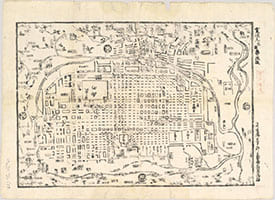

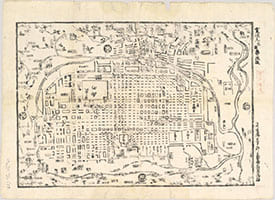

[京繪圖] : 1 キョウエズ : 1 Kyo ezu : 1

資料中に書名が入っていないため、資料名は仮名である。枠外には「文政七甲申年改板 京寺町通仏光寺上ル町 菊屋長兵衛板」とある。菊屋長兵衛は本資料の他にも京都図を数多く出版している。本資料では、他の京都図と同様、寺社や山川が絵画的に描かれているが、比較的簡略な表現となっている。詳細を見る

改正京繪圖 : 全 : 1 カイセイ キョウ エズ : ゼン : 1 Kaisei Kyo ezu : zen : 1

単色刷の京都図。刊記には「京書林 丸屋善兵衛」とあるのみで、刊行年は記されていないが、内裏の配置から天保期(1830-1843)の図と推測される。街区は白抜きで表され、洛外の山々や寺社等は絵画的に表現されている。詳細を見る

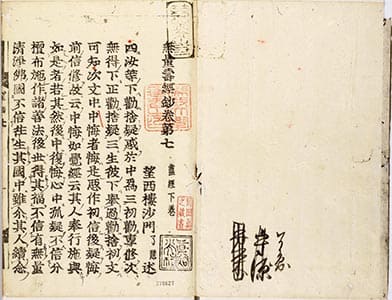

無量壽經鈔 : 第7 ムリョウジュキョウショウ : ダイ7 Muryojukyosho : Dai7 慶長版

鎌倉時代の僧・了慧道光(1243-1330)が永仁4年(1296)に撰述した「仏説無量壽経」の注釈書。本書は「洛陽七條寺内平井近江法橋良專開板/于時慶長二十年乙夘初夏上旬」の刊記をもつ古活字版である。詳細を見る

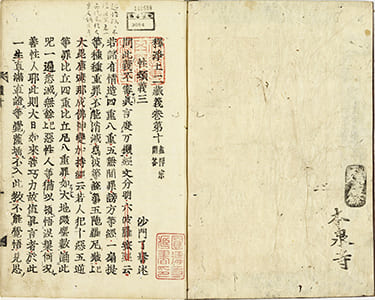

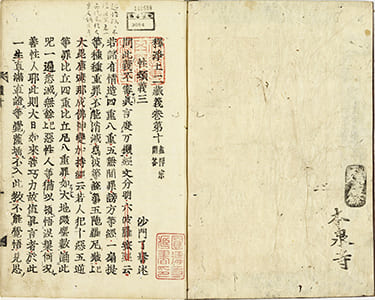

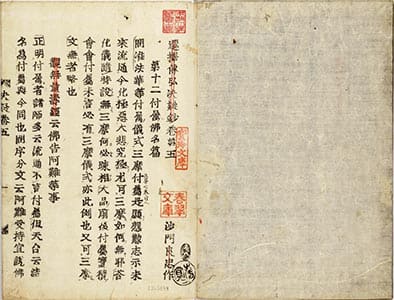

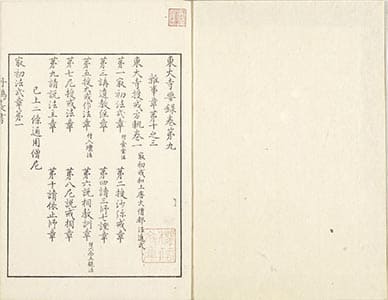

釋浄土二藏義 : 10-12 シャク ジョウド ニゾウギ : 10-12 Shaku jodo nizogi : 10-12 本泉寺旧蔵本

「釈浄土二蔵義」は、法然上人依頼の浄土宗義を集大成した書で、浄土宗第七祖の聖冏(1341-1420)の著。本書には刊記がなく正確な刊年は不明であるが、寛永5年以前の刊行と考えられる。また、もとは本泉寺、圓徳寺で所蔵されていたことが分かる。詳細を見る

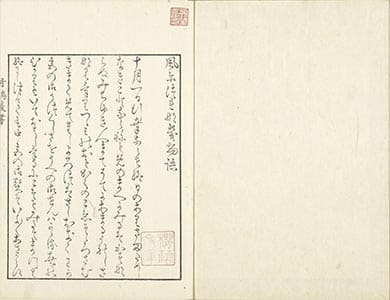

釋氏要覽 : 巻上 シャクシ ヨウラン : カンジョウ Shakushi yoran : Kanjo

宋代の道誠によって編さんされた、仏教語彙集。古活字版。『釋氏要覽』の古活字版には、慶長より前に刊行された五山版(無刊記)と、慶長から元和年間(1596~1623)に刊行された無刊記版の2種あり、本資料は後者にあたると考えられる。詳細を見る

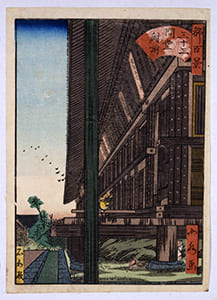

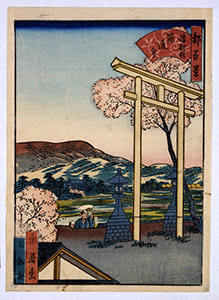

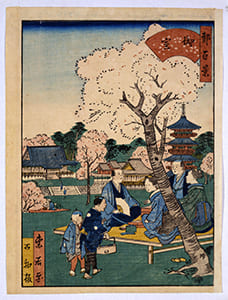

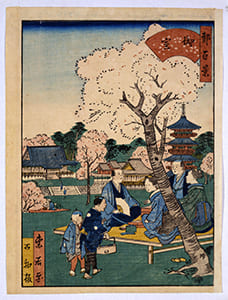

都名所百景 後半 : 洛北栂尾 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン : ラクホク トガノオ Miyako meisho hyakkei kohan : Rakuhoku togano

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

銅版多色刷の京都図。街区は色分けされ、漢数字で番号が振られているが、これは町組の番号である。各組には小学校が設置された。図の下には各組に設置された小学校の一覧がある。図中では鉄道駅・病院等の公共施設や寺社、船等が絵画的に表現され、桜や桃の木が描かれている。詳細を見る

銅版多色刷の京都図。街区は色分けされ、漢数字で番号が振られているが、これは町組の番号である。各組には小学校が設置された。図の下には各組に設置された小学校の一覧がある。図中では鉄道駅・病院等の公共施設や寺社、船等が絵画的に表現され、桜や桃の木が描かれている。詳細を見る

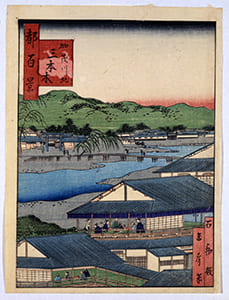

都名所百景 前半 : 洛西龍安寺 ミヤコ メイショ ヒャッケイ ゼンハン : ラクサイ リョウアンジ Miyako meisho hyakkei zenhan : Rakusai ryoanji

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

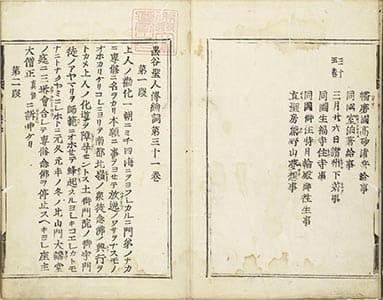

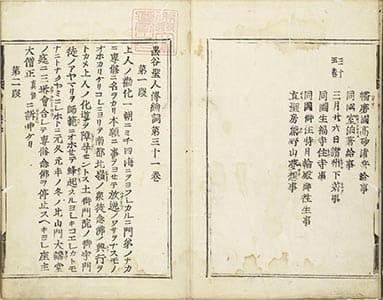

黒谷聖人傳繪詞 : 7 クロダニ ショウニンデン エコトバ : 7 Kurodani shoninden ekotoba : 7

本書は知恩院蔵国宝の「法然上人行状畫図」四十八巻の詞書を片仮名交りに印成したものである。表題と本文題は「黒谷聖人伝絵詞」であるが、内題のみ「本朝祖師絵師」とある。本書は浄土教古活字版のなか片仮名の活字版として特色のあるものである。詳細を見る

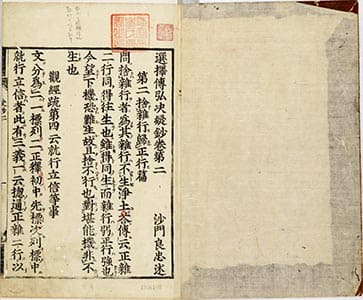

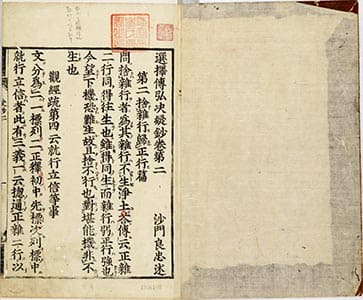

選擇傳弘决疑鈔 : 2 センチャク デング ケツギショウ : 2 Senchaku dengu ketsugisho : 2 寛永9年版

建長六年(1254)、良忠(1199-1287、浄土宗第三祖)が下総地方の教化によって鏑木九郎の帰依を受け、匝瑳郡鏑木に住んでいたころに辨長(1162-1238、浄土宗第二祖)から授けられた『選擇本願念佛集』を註解したもの。本書は「寛永九年壬申仲秋吉旦 新刊」の刊記はあるが、版元は記されていない。詳細を見る

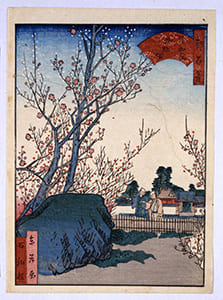

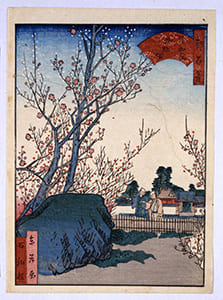

都名所百景 前半 : 清和院蜘蛛塚 ミヤコ メイショ ヒャッケイ ゼンハン : セイワイン クモズカ Miyako meisho hyakkei zenhan : Seiwain kumozuka

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

清凉寺縁起繪詞 : 第4 セイリョウジ エンギ エコトバ : ダイ4 Seiryoji engi ekotoba : Dai4

京都嵯峨清凉寺の釈迦如来像の由来を記す絵巻。「釈迦堂縁起」ともいう。原本は清凉寺所蔵で、永正12年(1515)頃の成立。原本の詞書は青蓮院尊応准后(1432-1514)、絵は狩野元信筆とされるが、詞書の筆者は年代的に矛盾する。原本、本絵巻とも全6巻のうち第6巻は詞書のみで絵はない。詳細を見る

羅生門 : 下 ラショウモン : ゲ Rashomon : Ge

『羅生門』絵巻は平安時代の武将・源頼光(九四八~一〇二一)の鬼退治武勇伝に源氏伝来の名刀伝説を織り交ぜたものがたりで、舞台は平安京、成立は室町時代中期頃といわれています。詳細を見る

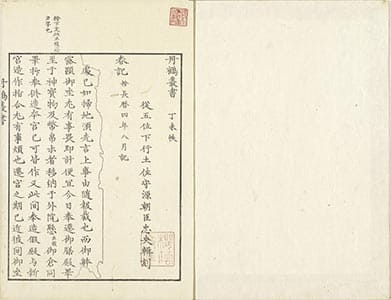

春記 : 1 シュンキ : 1 Shunki : 1 丹鶴叢書:丁未帙

平安中期の公卿・藤原資房の日記。春宮権大夫の一字をとって「春記」と呼ばれている。「丹鶴叢書」の丁未帙の「春記」には長暦3(1039)年8月と、永承7(1052)年4から9月の記事を収録している。詳細を見る

京繪圖 : 1 キョウ エズ : 1 Kyo ezu : 1 改板

京都の亀屋清兵衛により宝永6(1709)年に刊行された京都図。当館所蔵の京都図の中では最も古いものである。街区は墨刷で、一部手彩色がある。通り名や各藩の京都屋敷、公家町は詳細に書き込まれている。詳細を見る

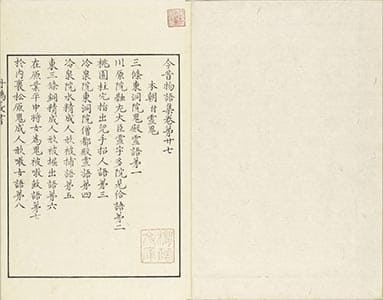

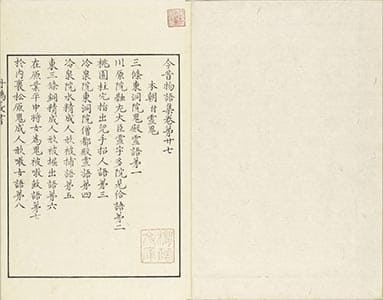

今昔物語集 : 27上 コンジャク モノガタリシュウ : 27ジョウ Konjaku monogatarishu : 27Jo 丹鶴叢書:庚戌帙 - 辛亥帙

平安後期の説話集。全31巻だが、現在は巻8・18・21を欠く。「丹鶴叢書」には「辛亥帙」に巻11-12、「壬子帙」に巻13-14、「癸丑帙」に巻15-16、「甲寅帙」に巻17、「庚戌帙」に巻22-31を収録する。詳細を見る

選擇傳弘决疑鈔 : 巻5 センチャク デング ケツギショウ : マキ5 Senchaku dengu ketsugisho : Maki5 江戸初期 古活字版

建長六年(1254)、良忠(1199-1287、浄土宗第三祖)が下総地方の教化によって鏑木九郎の帰依を受け、匝瑳郡鏑木に住んでいたころに辨長(1162-1238、浄土宗第二祖)から授けられた『選擇本願念佛集』を註解したもの。本書には刊記も年記もないため刊行にかかる確証をうることはできないが、江戸初期の古活字版と推定される。詳細を見る

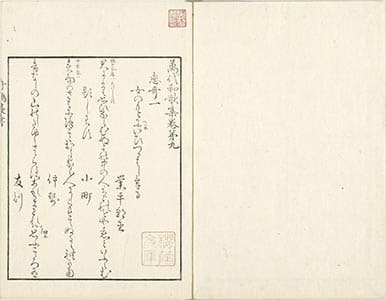

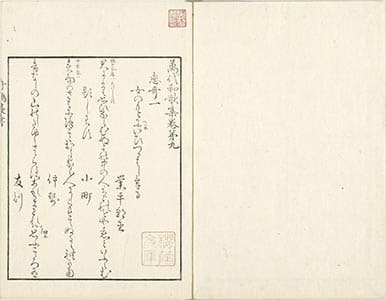

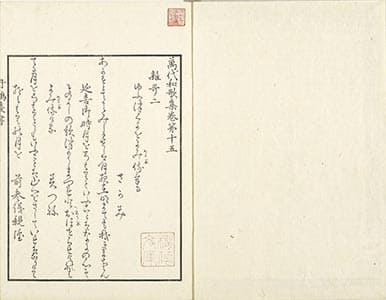

萬代和歌集 : 9-10 マンダイ ワカシュウ : 9-10 Mandai wakashu : 9-10 丹鶴叢書:戊申帙

鎌倉中期に成立した私撰集。上代から当代の、勅撰集に収録されていない歌約3800首を収める。詳細を見る

多色刷の京都図である。道筋を赤線で示す。刊記に「天保五甲午年開板 文久二壬戌年再板 京三條通寺町西へ入ル 竹原好兵衛版元」とあり、天保5(1834)年版を文久2(1862)年に再版したものであることがわかる。詳細を見る

多色刷の京都図である。道筋を赤線で示す。刊記に「天保五甲午年開板 文久二壬戌年再板 京三條通寺町西へ入ル 竹原好兵衛版元」とあり、天保5(1834)年版を文久2(1862)年に再版したものであることがわかる。詳細を見る

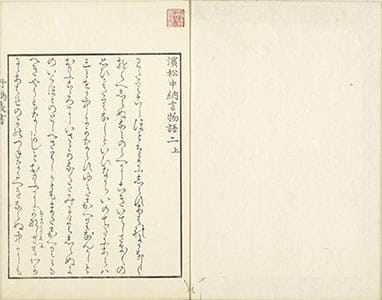

濵松中納言物語 : 2上 ハママツ チュウナゴン モノガタリ : 2ジョウ Hamamatsu chunagon monogatari : 2Jo 丹鶴叢書:戊申帙

平安後期に成立した物語。作者は菅原孝標女と言われる。詳細を見る

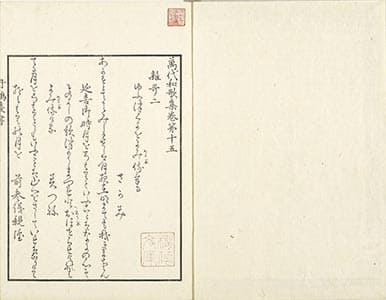

萬代和歌集 : 15-16 マンダイ ワカシュウ : 15-16 Mandai wakashu : 15-16 丹鶴叢書:戊申帙

鎌倉中期に成立した私撰集。上代から当代の、勅撰集に収録されていない歌約3800首を収める。詳細を見る

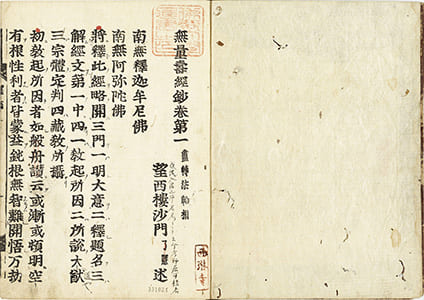

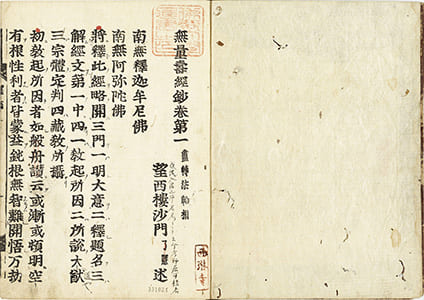

無量壽經鈔 : 第1 ムリョウジュキョウショウ : ダイ1 Muryojukyosho : Dai1 寛永版

鎌倉時代の僧・了慧道光(1243-1330)が永仁4年(1296)に撰述した「仏説無量壽経」の注釈書。本書は「寛永元甲子暦 六條西寺内開板」の刊記をもつ古活字版である。本学ではこのほか慶長20(1615)年の古活字版を2本所蔵している。詳細を見る

元治改正新増細見京繪圖大全 : 1 ゲンジ カイセイ シンゾウ サイケン キョウ エズ タイゼン : 1 Genji kaisei shinzo saiken Kyo ezu taizen : 1

多色刷の京都図。刊記には「天保五甲午年開版 文久二壬戌年再刻 文久三癸亥年三刻 京都書林 竹原好兵衞版元」とあるが、表紙の題箋には「元治改正 新増細見京絵図大全」とあり、文久から元治に改元された後に販売されたものであることが分かる。詳細を見る

![[天保改正京都指掌圖] : 1](https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/thumbnail/tempokaiseikyotoshishozu2-01.jpg)

[天保改正京都指掌圖] : 1 テンポウ カイセイ キョウト シショウズ : 1 Tempo kaisei Kyoto shishozu : 1

単色刷の京都図。表紙が無いため本来の題は不明だが、当館所蔵の「天保改正京都指掌圖」とほぼ同一の内容・サイズで、刊記も同じである。詳細を見る

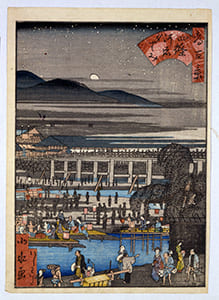

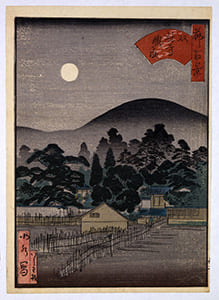

都名所百景 前半 : 双林寺朧夜 ミヤコ メイショ ヒャッケイ ゼンハン : ソウリンジ オボロヨ Miyako meisho hyakkei zenhan : Sorinji oboroyo

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

京都繪圖 : 1 キョウト エズ : 1 Kyoto ezu : 1

単色刷の京都図である。表紙がないため、資料名は裏面の墨書(後筆)による。他の京都図と異なり、寺社等の建造物の絵画的表現は少ない。本資料の版元の菊屋長兵衛は、本資料の他に「京図名所鑑」、「京絵図」といった京都図を刊行している。詳細を見る

本書は完本ではなく、全三十六冊のうち原本は三十一冊で、列伝第一九から第二十五、第四十から第五十二までの四冊は和刻本の漢書評林を配している。 本書には室町時代の京都五山の僧と思われる人の訓点や書入れが多くある。今のところ、本書はこの種のものでは世界の孤本で、非常に価値あるものである。詳細を見る

本書は完本ではなく、全三十六冊のうち原本は三十一冊で、列伝第一九から第二十五、第四十から第五十二までの四冊は和刻本の漢書評林を配している。 本書には室町時代の京都五山の僧と思われる人の訓点や書入れが多くある。今のところ、本書はこの種のものでは世界の孤本で、非常に価値あるものである。詳細を見る

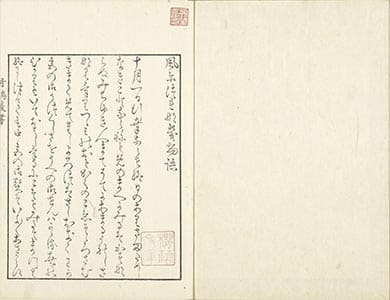

風につれなき物語 : 下 カゼ ニ ツレナキ モノガタリ : ゲ Kaze ni tsurenaki monogatari : Ge 丹鶴叢書:丁未帙

鎌倉時代に成立した、作者未詳の擬古物語。下冊の巻末には、本資料が収められた「丹鶴叢書」丁未帙と、丁未帙に続いて刊行された戊申帙の目録が掲載されている。詳細を見る

都名所百景 後半 : 御室 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン : オムロ Miyako meisho hyakkei kohan : Omuro

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

都名所百景 後半 : 長樂寺 ミヤコ メイショ ヒャッケイ コウハン : チョウラクジ Miyako meisho hyakkei kohan : Chorakuji

『都名所百景』は、江戸時代後期に梅川東居、歌川北水ら5人の絵師が手がけ、大阪の版元石和により刊行された彩色木版画です。幕末の京都・洛中洛外における名所100景を網羅しています。詳細を見る

今昔物語集 : 26下 コンジャク モノガタリシュウ : 26ゲ Konjaku monogatarishu : 26Ge 丹鶴叢書:庚戌帙 - 辛亥帙

平安後期の説話集。全31巻だが、現在は巻8・18・21を欠く。「丹鶴叢書」には「辛亥帙」に巻11-12、「壬子帙」に巻13-14、「癸丑帙」に巻15-16、「甲寅帙」に巻17、「庚戌帙」に巻22-31を収録する。詳細を見る

浄家寺鑑 : 前集下2 ジョウケ ジカン : ゼンシュウ ゲ 2 Joke jikan : Zenshu Ge 2

洛中(京都の市中)の浄土宗寺院の名鑑。全8巻4冊で、巻之1には「寺鑑解義」、「浄家の寺院へ参詣せしむるに凡例是ある条々」、「寺鑑を見給ふの法」を掲載し、巻之2-8に浄土宗寺院228ヶ寺の概要(所在地、縁起等)を収録する。詳細を見る

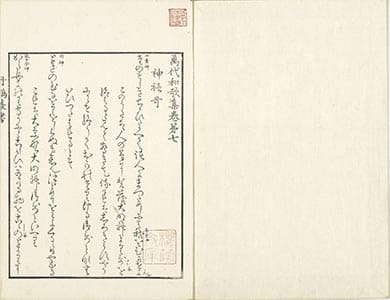

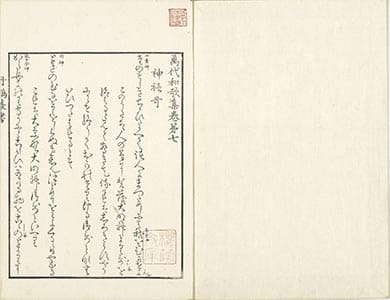

萬代和歌集 : 7-8 マンダイ ワカシュウ : 7-8 Mandai wakashu : 7-8 丹鶴叢書:戊申帙

鎌倉中期に成立した私撰集。上代から当代の、勅撰集に収録されていない歌約3800首を収める。詳細を見る

花洛細見圖 : 4 カラク サイケンズ : 4 Karaku saikenzu : 4

古今刊行されつづけている京都本のひとつです。元禄十七(一七〇四)年の序をもち、表紙題簽には「寶永」と冠する地誌ですから、江戸期の京都本のなかでは中期にかけてのものといえましょう。「花洛」とは花の都京都のことであり、京都の社寺仏閣や花の名所とともにおもな年中行事があわせて紹介されています。詳細を見る

改正分間新撰京繪圖 : 1 カイセイ ブンケン シンセン キョウエズ : 1 Kaisei bunken shinsen Kyoezu : 1

両面単色刷の京都図。表面には京都の詳細な絵図を、裏面には「京三条大橋ヨリ方角道法」、「親戚九族図」、「京都縦横町小路 並異名」、「不成就日」など、旅行や神仏参詣の際に有益な情報が掲載されている。詳細を見る

麒麟論私釋 : 乾 キリンロン シシャク : ケン Kirinron shishaku : Ken

良定(1552-1639)の著。良定(袋中)は江戸前期の浄土宗の僧で、慶長8(1603)年、明に渡ろうとして琉球に漂着し、尚寧王の帰依をうけて桂林寺を開いた。本資料は良定没後の寛永21(1643)年に京都の書肆村上平楽寺から刊行されている。詳細を見る

花洛細見圖 : 13 カラク サイケンズ : 13 Karaku saikenzu : 13

古今刊行されつづけている京都本のひとつです。元禄十七(一七〇四)年の序をもち、表紙題簽には「寶永」と冠する地誌ですから、江戸期の京都本のなかでは中期にかけてのものといえましょう。「花洛」とは花の都京都のことであり、京都の社寺仏閣や花の名所とともにおもな年中行事があわせて紹介されています。詳細を見る